今年3月,万林(化名)住进了四川省人民医院一间特殊的病房。病房的门是防辐射门,有人将餐食送到指定的地方。住进来第二天,万林吃下一种名为“碘化钠”的药,药物里含有医用同位素碘-131,这正是治疗甲状腺疾病的关键法宝。去年底,万林进行了甲状腺癌手术,但手术不能确保切掉了所有甲状腺癌浸染的组织,而这次入院治疗,就是进一步巩固治疗效果,避免病症复发和癌细胞转移。

其实,用碘-131治疗甲状腺疾病并不是什么新技术,医用同位素参与疾病诊疗更是经历了百余年的发展历程。

现在,核医疗的飞速发展正让过去不可能治愈的疾病有了治愈的可能,让检测诊断变得更加精准,让越来越多的患者能看到希望。

随之而来的,是核医疗产业的日益壮大。这不是一条新的赛道,却如火如荼地上演着新的比拼。对城市、对企业,都如此。

“成都造”核药

正进行临床试验

用于疾病治疗的医用同位素当然不止碘-131,近年来,钇-90越发受到关注,因为它对于肝癌的治疗有良好的效果,也在国外积累了多年的临床治疗数据。但使用进口的钇-90微球治疗,一次的治疗费用超过30万元。

“医生将钇-90炭微球注入为肝部肿瘤供血的血管内,钇-90炭微球便在该血管形成栓塞,阻碍血管对肝部肿瘤细胞供给养分,并辐射出能量高、距离短的β射线,打断肿瘤细胞的DNA链条,达到杀灭肿瘤细胞且对正常细胞伤害极少的效果。”成都纽瑞特医疗科技股份有限公司加速器核素及药物部负责人张双向记者解释了钇-90炭微球的作用原理。

钇-90炭微球是纽瑞特研发的新品,目前正在进行临床试验,一旦问世,将打破国外垄断。

有没有药是一个问题,有没有用药环境是另一个问题。

使用医用同位素进行治疗,有时候需要特定的就医环境,比如碘-131治疗甲状腺疾病,医院就需要为患者提供专门的病房,但这样的病房不是每家医院都有。四川省肿瘤医院核医学科副主任程祝忠表示,四川省肿瘤医院核医学科接收的术后治疗病人中,有三分之一不是在本院手术的病人。

总部落户成都仅半年

便推出拳头新品

体检时,只需吃下一颗碳-14尿素胶囊,再深吸一口气后缓缓吐出,不一会儿便能知道是否感染了幽门螺杆菌。而在其中,医用同位素碳-14发挥了重要的作用。

除了同位素,医疗设备的先进性更是检测成功的关键。在这方面,成都传来了振奋人心的好消息。“永新医疗成都总部基地建设项目进展顺利,预计年内即可完成建设并正式投入使用。”永新医疗相关负责人向记者透露,“预计到2025年,公司的核心产品——Insight四维定量SPECT/CT将实现规模量产。”

“仅需对患者进行一次扫描,便可得出被检脏器或组织血流、细胞、代谢活性等功能影像,同时还能提供解剖学影像,在病灶定位和疾病诊断上极具优势,能够帮助医生降低误诊率。”永新医疗相关负责人表示,这款设备成功打破国际品牌长期以来的市场垄断格局。

今年初,永新医疗将公司总部落户成都。“招引落地后,我们积极开展投后赋能,帮助永新医疗对接产业链资源,支持企业在蓉打造辐射全国的‘核医疗装备及服务产业生态核心平台’。6月底,企业在成都举行产品发布会,推出了全国首台拥有自主知识产权的SPECT/CT设备。”谈及永新医疗的最新进展,作为投资招引方,成都产业集团下属成都科创投集团相关负责人满是欣慰。

不仅要自己做“面包”

还要自己产“面粉”

医用同位素是放射性药物的必要成分,如果将放射性药物比作面包,那医用同位素就是面粉。但直到2021年,我国95%以上的医用同位素还依赖于国外进口。

“就在今年,我们自主创新研发的锗镓发生器开始销售了,它可以产生镓-68,这是一种检测类同位素,在标记药物后利用PET-CT就能进行恶性肿瘤的检测。”说到这里,张双有些兴奋,因为中国锗镓发生器只能从国外进口的局面由此打破。

今年9月,亚太地区首台商用的30MeV质子加速器将运抵纽瑞特进行装机调试,预计在2025年初取得辐射安全资质后开始试运行。张双介绍说,这台回旋加速器将重点生产锗-68、碘-123、氟-18、铜-64等医用同位素,同时,对锕-225进行重点研发,为核医药领域提供稳定的核素来源。

除了加速器,更多的核素来自于反应堆。

据悉,全国80%以上的医用同位素都是“四川造”,成都周围便拥有3座在役反应堆,能够提供镥-177、钇-90等14种医用同位素。

今年1月30日,国内首座医用同位素专用生产堆在四川开工建设,2027年建成投产后,将实现年产10万居里的钼-99、2万居里的碘-131。中国核动力研究设计院医用同位素研发技术负责人张劲松希望,通过国产化,能将国内医用同位素药品价格降下来,让更多的人用得上、用得起。

布局新赛道

核工业大省“四极”再出发

数据显示,全球放射性药物市场将由2023年的84亿美元加速提升至2030年的294亿美元,年复合增长率达到20%。我国放药市场规模于2023年达到78.1亿元人民币,预计2025年市场规模将达到93亿元人民币,2030年将进一步增至260亿元人民币。放眼全国,各大城市纷纷布局,成都也驶入赛道。

今年1月,成都出台《关于前瞻培育未来产业构筑高质量发展新动能的实施意见》《关于前瞻培育未来产业的政策措施》,聚焦6大领域24条赛道,在“前沿生物”这一领域中,“核医药”赛道赫然在列。

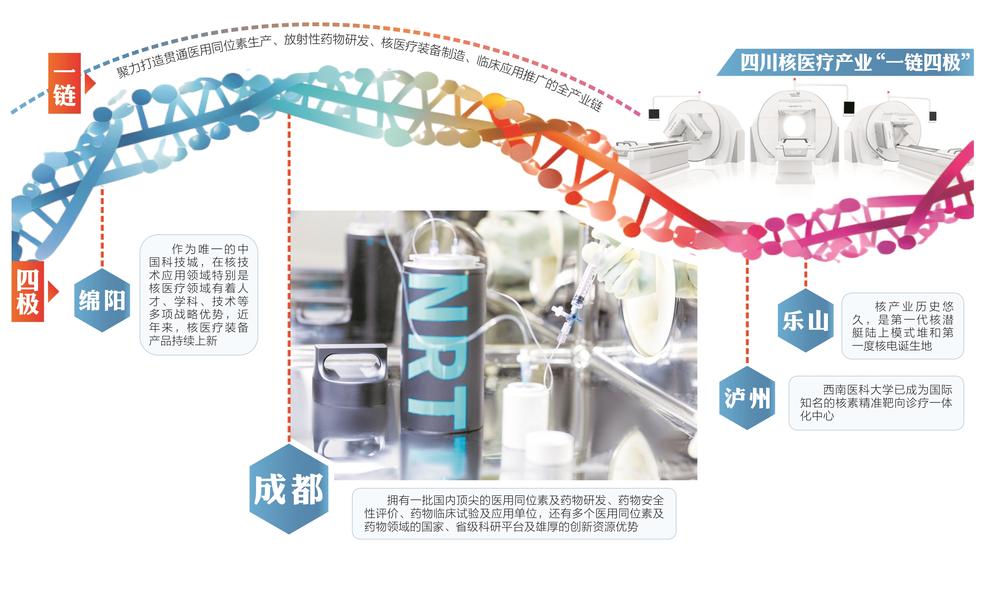

今年7月,核工业大省四川再出招,发布《关于促进核医疗产业高质量发展的意见》,提出以乐山、成都、绵阳、泸州为重点区域,一体推进科技创新和科技成果产业化,聚力打造贯通医用同位素生产、放射性药物研发、核医疗装备制造、临床应用推广的全产业链,形成“一链四极”的发展格局。

“四极”中的成都拥有一批国内顶尖的医用同位素及药物研发、药物安全性评价、药物临床试验及应用单位,还有多个医用同位素及药物领域的国家、省级科研平台及雄厚的创新资源优势。

依托现有产业基础、人才条件、双机场优势、较为完善的核医疗诊疗体系,成都已经瞄准这一赛道,全力以赴!

成都日报锦观新闻记者 吴喆 李艳玲 摄影 何思田 制图 申娟子