萧红、萧军等东北作家为抗战奋笔疾书,老舍在日军炮火声中弹落书本的灰尘,郭沫若于国难之时返回祖国,丁玲奔赴延安,巴金在寒夜中创作《寒夜》,聂耳探求中国音乐出路谱写出《义勇军进行曲》,冼星海怀揣爱国之志写就《黄河大合唱》……这些文艺大家在最炙热的年华面对家国沦陷,满腔热忱,在烽火硝烟中,以小说、戏剧、诗歌、音乐、电影、美术等为工具,宣传抗战,在寻找中国文艺出路的同时,极大地鼓舞了民众的士气。在抗战结束之际,文艺家们会聚延安,在中国共产党文艺方针的正确指引下,确立了以人民为中心的创作方向。国家话剧院首部搬上大银幕的文献戏剧电影《抗战中的文艺》,首次展现、抒写、梳理了文艺界从1931年到1945年14年的抗战文艺史。

2021年的夏末,国家话剧院的众多创作者会聚在一起,决定创作话剧《抗战中的文艺》。2022年,《抗战中的文艺》在国家大剧院首演,引发了观众热议。今年,首部文献戏剧电影《抗战中的文艺》应运而生。“文献剧”是一种不被大众熟知的戏剧表现形式,即取材于原始文献材料编写的戏剧,更加强调戏剧情节的真实性。中央戏剧学院教授李铭韬认为,在对人物的表现上,《抗战中的文艺》借助演员的精湛表演,舞台调度的衔接、切换,使历史感无比真切地逼近观众,溢满全场,令作品不再是简单灌输式的说教,而是让观众在沉浸式的观演空间中产生情感共鸣。这种表现形式的创新,使得戏剧电影既向过去致敬,又具有当下性。比如剧中歌队的使用大大增强了作品的庄严感,并丰富了观众的视听体验。男女演员浑厚、婉转的多声部嗓音,或铿锵有力或温柔沉稳地将历史脉络朗诵出来,使得这些文字超越了纸张和银幕,成为流动的能量,历史便通过这种复诵跃然观众面前。

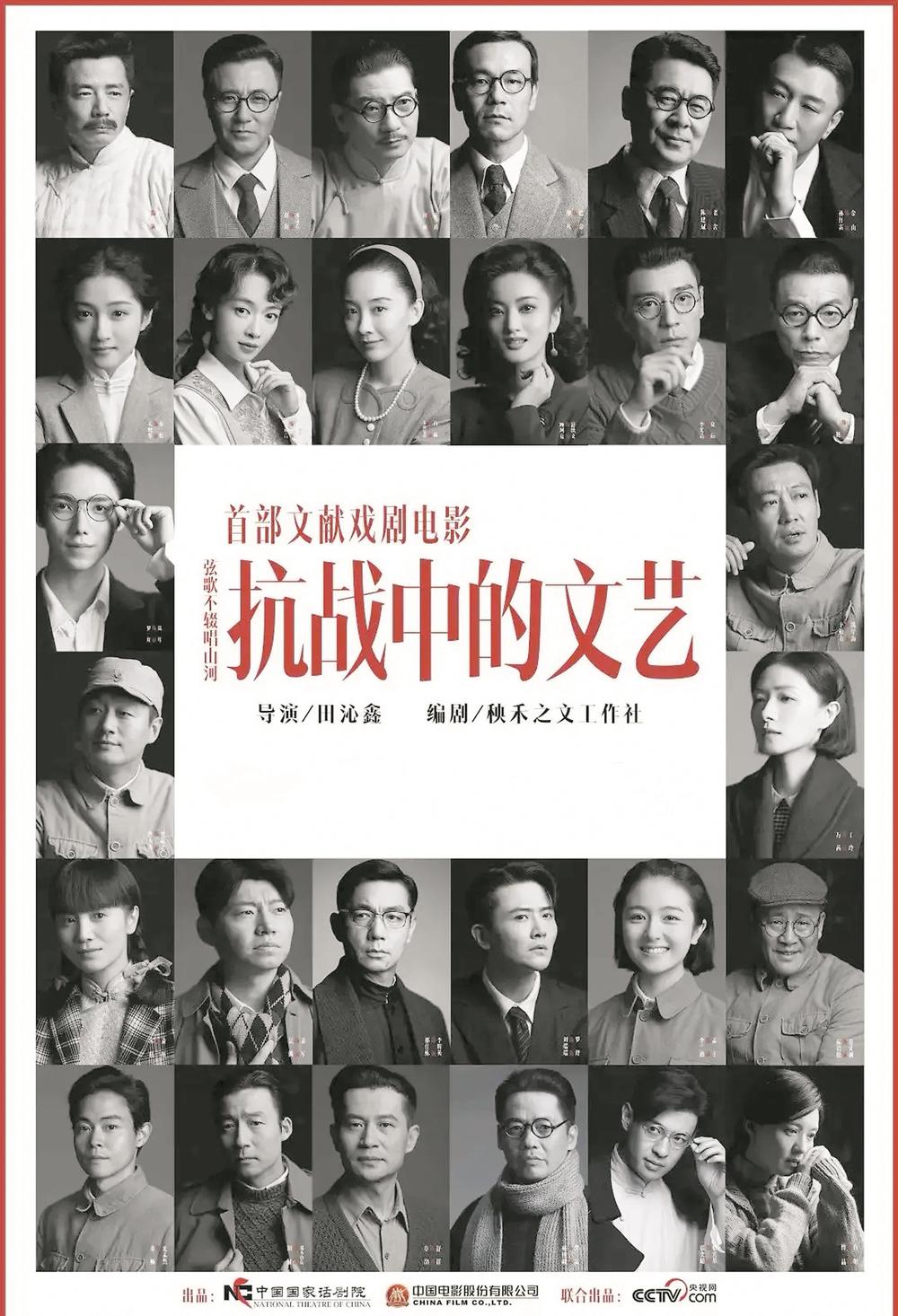

“平实感”是国家话剧院院长、影片导演田沁鑫为《抗战中的文艺》定义的创作基调。《抗战中的文艺》中,40余位中青年演员以不同的表演方式,向革命时代人类精神的韧性和艺术的变革力量致敬。鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺、田汉、夏衍、欧阳予倩、洪深、聂耳、冼星海等众多文艺名家的故事,在片中得到一一展现。舞台上每一个艺术表现的细节都被赋予了深层意义,如鲁迅审视远方时眼中的坚毅,老舍脸上因为山河破碎的忧思,巴金身上那套不合身的西装,冼星海的灰布军装和草鞋……当这些文艺大家出现在舞台上,仿佛为观众打开了一本历史的相册。

“这些创作特点延续了导演田沁鑫自1997年话剧《断腕》以来的历史观,亦有助于观众更好地理解那个特定的年代。”李铭韬说,当文献、戏剧在光影艺术中相遇,彰显出新时代文艺多元发展的蓬勃景象,为观众提供了一种全新的艺术体验,推动了戏剧艺术创新发展。