在广州,北京路一直是独特的存在。

北京路是公元前214年秦朝大将任嚣建城所在地。据史料记载,2000多年前,秦始皇派任嚣、赵佗领军南征,于公元前214年实现了征服岭南的宏愿。广州建城,始于任嚣。任嚣城遗址落在北京路以东至芳草街一带。公元前206年,任嚣病逝。公元前204年,赵佗建南越城,城西到教育路,城南到西湖路,其皇城就在北京路北段财政厅前一带。

广州城建之始的所在地——北京路,一直位居城市的政治、经济、文化中心,是广州市历史上最繁华的文化与商业集散地,素有“岭南第一街”美誉。北京路历经双门底、永汉路、汉明路、北京路等多次易名,历经十多个朝代、2000多年沧桑,但其政治、经济、文化中心的地位始终没有改变,这一现象造就了城市罕见的历史文化景观,也造就了北京路独特的气质:永立潮头,芳华璀璨。

北京路北起广卫路财政厅前,南到沿江中路天字码头,全长1450多米。北京路商业步行街则以中山四路与北京路交叉处为中心,是向四方伸展的商店群区。北京路文化旅游区规划范围西起教育路、昌兴街,北至中山五路、广卫路,东至文德路,南至惠福东路、文明路,总面积约0.36平方公里,周边囊括西汉南越国宫署遗址、南汉御花园(药洲)、千年古道遗址、明朝大佛寺、明朝城隍庙、清代庐江书院等十多个朝代的文化遗址。2016年8月,北京路文化旅游区正式挂牌,成为广东省首家全开放、全免费的国家4A级旅游景区。“玩转北京路,穿越2000年”,成了一句时尚又响亮的口号。

北京路拥有得天独厚的城市中轴线地位,拥有顺时顺势发展的活力,历经2000多年却越来越焕发出契合时代生活的美艳光彩,让我想到了一句诗:“岁月从不败美人”。

千年古道古楼

见证“千年商都”的繁华

走进北京路步行街口,一眼便望到骑楼上“北京路”三个大字,一旁罗列着“千年官署南越国官署、千年水闸西汉水闸、千年古道北京路、千年古楼遗址拱北楼、千年古寺大佛寺、千年园林古药洲”等字样,一眼望千年,悠悠古韵纷至沓来。

北京路沿街两旁皆为绵延的骑楼,大小商铺林立,行人川流不息。街上的树杈上挂满了红红的灯笼,照得北京路一年四季红红火火。穿行在红火的灯笼下,会看到众多悠久的风景:千年古道、千年古楼等遗址。

2002年7月,北京路步行街整饰工程路面,在挖掘过程中,出土了大量砂岩石条与古城墙砖。后经两个多月的抢救性挖掘,掘出自唐代直到民国时期共五朝11层路面。后又在步行街南段发掘出5层宋代拱北楼基址,这些都印证着广州城中心始终位于北京路一带。如今,这些遗址以玻璃覆盖着,人们透过玻璃,可以清晰地看到北京路的古老与厚重:西汉南越国石板陶片、隋唐地砖、南汉路基、两宋瓷片、明代枕石、大清土层,历朝历代层层叠加,成就了这条2000多年始终未变过的商业大街,也成就了广州这座“千年商都”的繁华。

在北京路步行街不仅可以看到千年古道古楼遗址,还可以看到古代计时器“铜壶滴漏”:前面是四个呈阶梯排列的铜壶,各壶之间不停地依次向下滴水;后面的青砖方拱门,右边刻着“北京路”,左边刻着“始于公元前214年”。一旁文字说明,此“铜壶滴漏”计时器,在元代1316年由广州冶铸工人铸造,原置于广州古代传统中轴线的北京路拱北楼上(拱北楼有双门拱,俗称双门,故北京路又称双门底。民国初年拱北楼被拆除)。

北京路自广州建城开始,一直是广州的中轴线,商贾云集,店铺林立:有创建于明万历年间、享誉全国中药行业的老字号“陈李济”;有闻名全国的服装一条街——“高第街”;有广州最早的西餐厅“太平馆”等老字号;有广州百货大厦、新大新公司等大商场,有鳞次栉比的小店铺,还有越秀书院街、青年文化宫、古籍书店、联合书店等,繁华商业与缕缕文气交映生辉。

北京路上有一家卖零食的小店,名叫“时光博物馆”,店里经常挤满年轻人。其实,北京路于广州人而言,何尝不是一个“时光博物馆”?在这坐“时光博物馆”里,可以看尽广州2000年的繁华,而且这繁华一直在延续。

千年皇家园林

药洲遗址的奇石光阴

药洲遗址位于教育路86号(南方剧院北侧),白墙红门楼,红门楼上写有“药洲遗址”四字,白墙上挂有药洲遗址的简介,这可是有着千年历史的皇家园林。

药洲,为南汉开国皇帝刘龑所建。五代南汉乾亨三年(919年),刘龑在广州城内兴建王府和离宫别院,又开凿西湖,在今教育路一带建起了一个皇家园林,园林内设有亭台、楼阁、茶馆、水榭、石桥,湖中置九块奇石,称“九曜石”(九曜,指北斗七星及辅佐二星)。刘龑在岛上种植大量药材,广聚方士在此炼丹,求长生不老之术,故称“药洲”。除“药洲”之名外,这里又称作九曜坊、药洲西湖、南宫、南汉御园和南汉御花园。宋代以后,药洲成为士大夫泛舟觞咏的胜地,“药洲春晓”成为明代八景之一。“九曜石”吸引了众多文人名士题诗作赋,立碑刻石。至今,药洲还保存了不少历代碑刻,其中书法家米芾题名的“药洲”最为有名。

后来,湖面渐渐淤塞,药洲面积缩小了很多,现仅存1500平方米。走进药洲,一眼就可看尽全貌,让人难以想象南汉御花园曾经的辉煌。不过,园中仿五代风格的门楼,碑文碑刻,以及门口种植于1745年的细叶榕、湖边种植于1896年的秋枫,无不透着悠悠古韵,尤其是湖中的奇石,形似奔云,姿态各异,成为吸睛之景。

每次经过北京路,我都喜欢去逛一逛药洲。药洲小,但精致,通常游人不太多。记得去年春天的一个中午,在淅淅沥沥的细雨中,我绕着药洲走了好几圈,依着园中标出的“九曜石”图片和位置,逐个寻找,从不同角度拍摄“九曜石”,一边看,一边拍,一边品味“池西北大石”“米题药洲石”“四言诗石”“池西大石”“钓矶石”“拜石”“仙掌石”“池东石”八块奇石(另一块早已遗失),足足花了一个小时,这是我的“奇石光阴一小时”。奇石上的肌理犹如跳跃的古典旋律,伴随着淅沥雨声,敲击着我的心房,让人感觉分外舒畅。以后每逢雨天,我常会想到曾经在药洲静静度过的“奇石光阴一小时”。

流水井、书院群

月影追灯影,书声夺市声

流水井是一条小巷的名字,位于西湖路广场北边,紧邻喧嚣繁华、时尚前卫的北京路步行街,咫尺距离,就是另一方古朴宁静的天地。

这条小巷颇具历史风味,巷口是赫红色的木头牌坊,上挂金色的“流水坊”三字,牌坊里挂有一副对联“门临流水,人步青云”。“门临流水”,指井水从观音山一路流下来,流水不腐,甘甜可口;“人步青云”则和读书人的升迁期望有关。这里,曾经是广州书院群落的缩影。

据《广州越秀古书院》记载,清代,广州书院在数量上居全国之首,在今北京路附近以流水井、大小马站为核心,辐射四周约三平方公里的区域,有着百十家书院集中分布,形成了一个全国罕见的书院群。这些书院、书室或家塾并非官办,而是以姓氏家族支配运作的一种合族祠书院,兼具教育和祭祀功能。

小巷墙上有一幅幅“图说合族祠”,介绍合族祠的建祠、应试备考、花红励学、资助赶考、春秋祭祀等情况。小巷两旁,尚有书院鳞次栉比,并竖有各书院牌坊,比如庐江书院(又称何家祠)、三益书室、西湖书院、濂溪书院、禺山书院、越秀书院、冠英家塾等。如今的流水井书院群早已不见赶考的学子身影,也再无昔日朗朗的读书声,书院大部分也成了民居,但一个个书院牌坊,还有庐江书院门前的对联“月影追灯影,书声夺市声”,依然让人感知沉淀于历史深处的文化古韵。位于流水井29号的庐江书院,已活化为岭南金融博物馆,绽放出新的风采。

千年古刹大佛寺位于西湖广场南边。大佛寺始建于南汉,曾与光孝寺、华林寺、海幢寺、长寿寺(在长寿路,已废)合称清初广府“五大丛林”。1839年,这里曾是林则徐收缴烟土烟枪总局。大佛寺人流众多,寺中有两棵200多年的大叶榕,映衬着千年古刹的亭台飞檐,更添了一分沧桑的味道。

“行花街,听讲古”

从南越国逛到广府庙会

从公园前地铁站D口出来,便是教育路。地铁出口处立着一块“百年花市”石碑,简单介绍了广州百年花市的来龙去脉。

广州花市,源于明末“花渡头”。清中期,在藩署前(今财政厅前)出现夜间花市,19世纪60年代渐成年宵花市,迁至双门底(今北京路),北京路成为广州除夕花市始源地。20世纪20年代,年宵花市定型。1956年,广州市政府正式命名“迎春花市”,以教育路、西湖路为中心会场。花市从农历腊月二十八直至除夕夜,广州人每年必到花市“行花街”,以兆来年好运。如今,“行花街”已入选国家非物质文化遗产名录。

每年春节,西湖路、教育路繁花似锦,广州人举家“行花街”,花街上人海如潮,人人笑脸如花。后来广州各区也分别举办花市,但在广州人心中,每年在西湖路、教育路段举办的西湖花市,才是最正宗、最具广府传统风韵的花市。用广州人的话说,“不行西湖花市,就不算行过花街。”

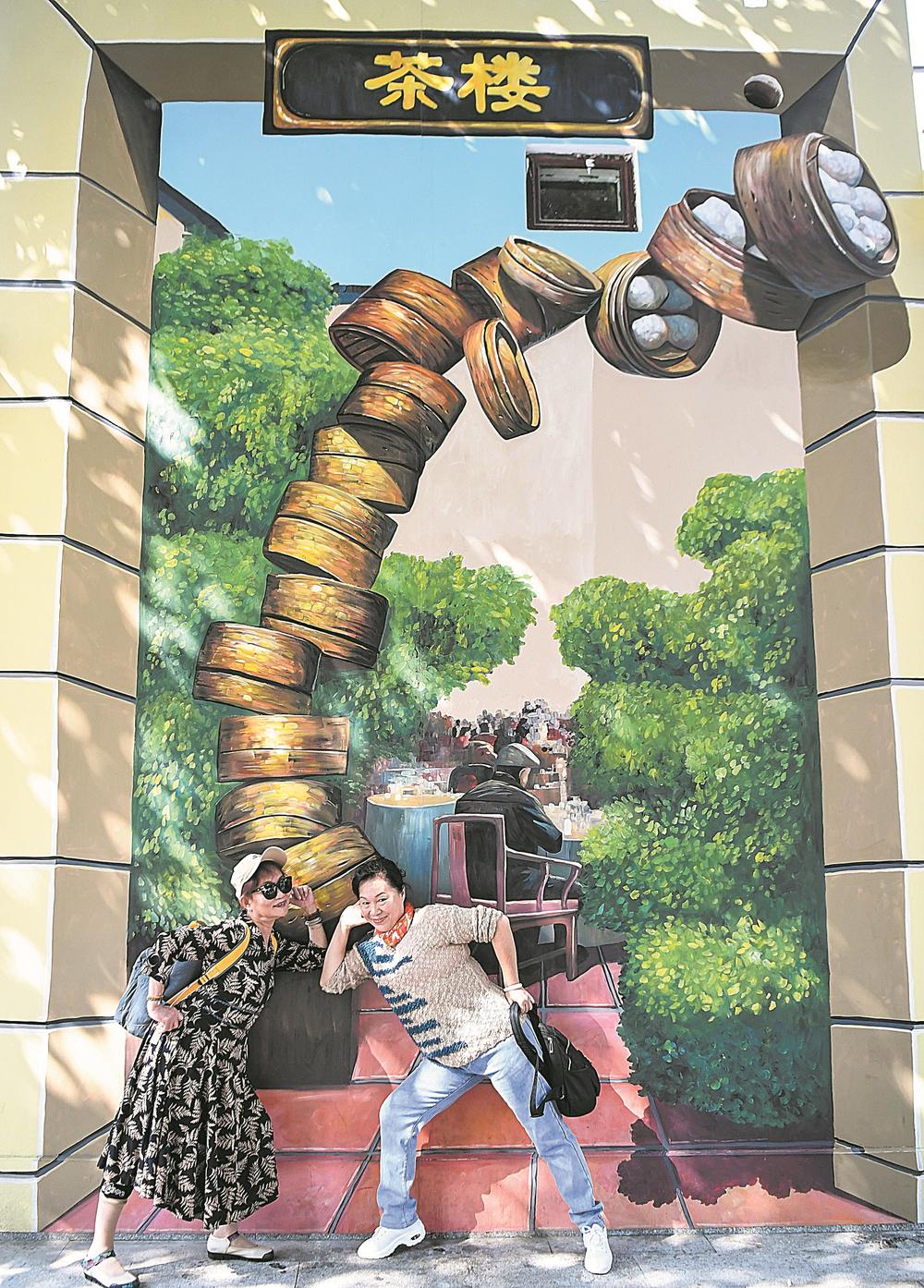

2022年6月12日,离北京路步行街不远的中山四路骑楼上,竖起了“广州非遗街区北京路”的牌子,整排骑楼化身为一条文化主题长廊,以“行花街”的概念串联起北京路非遗街区。骑楼下一个个橱窗,分别展示“行花街,叹早茶”“行花街,睇彩扎”(彩扎即广州狮头)“行花街,听讲古”等,一旁有简单的文字介绍,让人生动形象地观赏到传统的广式风情民俗。我尤其喜欢“行花街,叹早茶”这个橱窗,有干蒸烧卖、叉烧包、传统布拉肠、太爷鸡等,全是传统广式美食,一小笼一小笼地摆满橱窗,看得人直流口水。

紧挨着“广州非遗街区北京路”主题长廊的,是南越王宫博物馆和城隍庙。

南越又称南粤。公元前204年,赵佗起兵,在岭南地区建立南越国,国都位于番禺,自称“南越武王”。1000多年前的南越国官署遗址、西汉水闸遗址都藏于南越王宫博物馆。遗址中出土有南越王宫的古井、“万岁”瓦当、印花铺地砖、折腰瓦、铁凿、鎏金半两铜钱等遗物,还有从秦、汉、晋、南朝、隋、唐、南汉、宋、元、明、清到民国共12朝的遗迹遗物。这些层层相叠的遗迹遗物,印证着北京路一带2000年来一直都是广州的政治、经济中枢。

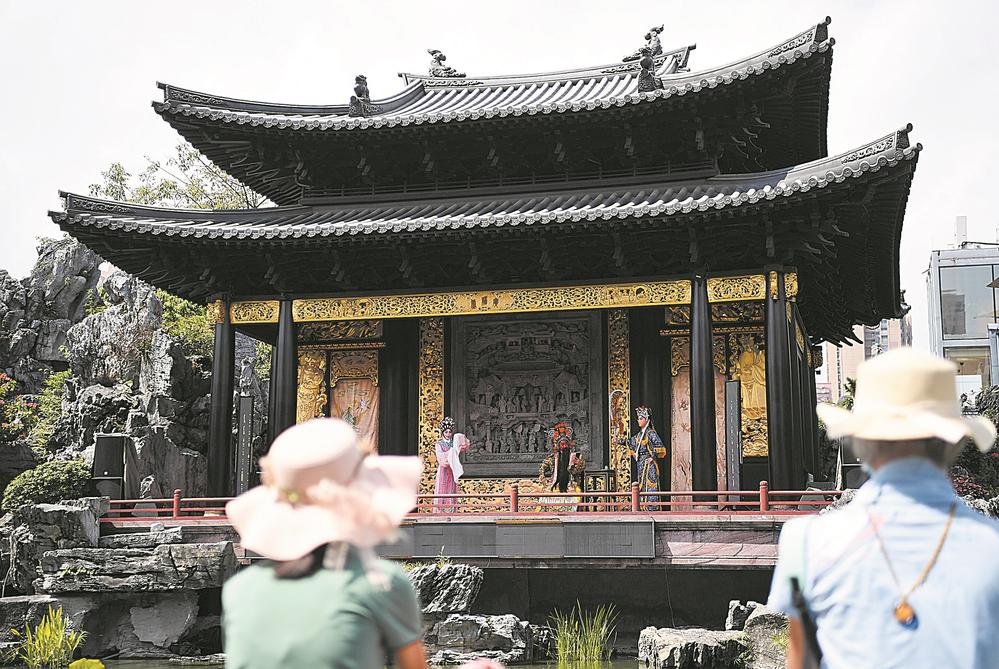

与南越王宫博物馆相邻的城隍庙始建于明洪武三年(1370年),是明清时期岭南地区最大的城隍庙,2010年修缮后重新对市民开放,从此有了一年一度的广府庙会。每年新春,城隍庙宫灯高挂,人山人海,逛广府庙会已然成为广州市民过元宵的新民俗。

本版文字/潘小娴 新华社资料图片