冯荣光 文/图

彭州丹景牡丹素以“在蜀,天彭为第一”而闻名天下,而此处一株千年汉柏则鲜为人知——沿丹溪鸭绿桥百级石阶上山,道旁有一棵树龄1800年的汉柏,用古老浓郁的绿色彩笔给丹景山增添了厚重的人文历史色彩。东汉末年,丹景山属道教二十四治首治阳平观,建有规模宏大的道教宫观。山上广植柏树,至唐代已成胜景。前蜀王建的宠妃徐后(大徐妃)游幸丹景山,留伫树下,为其苍劲的风姿所吸引,为这棵汉柏写下了“松梢月转禽栖影,柏径风牵麝食香”的诗句,被后人刻在丹溪桥边汉柏亭上,为游人观柏增添了雅趣。

在《四川省一级古树名录》中,成都市有19株柏木录入,其中树龄上千年的柏木有5株,丹景山汉柏是成都市柏木中年龄最大的“千年寿星”。2007年3月,丹景山汉柏被评为“成都市十大千年树王”。

悠悠彭门 文翁治湔

丹景山在蜀山之列中,算不上奇峻高拔,也非引领群山的“王者”,然而,丹景山名冠蜀中,有着3000多年深厚的历史文化积淀,自古便是知名度极高、人文气息浓郁的川西佛道名山。

出彭州北门约15公里,就是关口镇(现丹景山镇),这是成都平原与川西龙门山的接合部。群峰逶迤,如翼展开。丹景山支脉寿阳山雄踞湔江右岸,牛心山耸峙湔江左岸,两山相望,对峙如门,大有“洞天石扉,訇然中开”之势。清嘉庆《彭县志》载:“彭阙崇冈,千仞斗立,峭壁中断,两相揖。”这就是控扼湔江之喉的“天彭门”,又称“天彭阙”。

自古蜀王柏灌、鱼凫、杜宇以来,以湔江流域为中心的古繁、郫等地就成为古蜀文明的发源地之一、是天府之国农业经济的摇篮。

初唐诗人陈子昂诗云:“悠悠彭门,千载有纪”。天彭门被视为“围蜀之鄙”的“北西天屏”,又有“关口”之称,历来为兵家必争之地。东晋以后,历代王朝曾设州郡治于此。距关口一华里的白塔坪,便是刘宋南晋寿郡故城、梁置东益州故城、西魏九陇郡故城、南宋堋口县故城遗址。

在关口湔江堰右岸曾有一座“文翁祠”,是繁、郫百姓世代祭祀文翁的场所。“文翁祠”因年久失修,几近废墟,目前正在打围重修。前些年,我在此凭吊古迹,尚可见文翁祠石柱上遗有一长联:

既庶何加曰富,曰富何加曰教;至道本自尼□山,文不在兹乎?独怪二千年历唐宋元明无庙祀。

穿堰然后有田,有田然后有收;深思长流湔江水, 民弗能望也!足征十七里中士农工贾具天良。

文翁,是四川古代著名的历史文化名人。汉景帝末年(公元前141年),文翁出任蜀郡太守。文翁治蜀32年政绩斐然,主要有二:一是重视教育,班固《汉书》载:“至今巴蜀好文雅,文翁之化也”;二是治理湔江,常璩《华阳国志》载,“(文翁)穿湔江口,灌繁田千七百顷”,郫繁从而成为膏腴之地,丹景成为丽春之乡。

湔江发源于九峰山太子城光光山南坡,在关口形成彭州、什邡、广汉、新都、青白江、金堂冲积扇平原,是成都平原的组成部分。汉代时,湔江因其落差较大,每逢夏季江水呼啸,威势如虎,冲出天彭门(湔江口),吞噬大片农田、村庄。上游排水不畅,水淹良田;下游缺水,久旱无收,湔江洪水成为蜀人心中大患。

文翁多次亲临现场勘察,组织浩浩荡荡的治河大军开凿湔江堰。他继承和发扬秦时蜀郡太守李冰修筑都江堰“无坝引水”的治水经验,“穿湔江口”,即打通阻水的皂角岩,修筑湔江堰,“江析两派”。一支向东,流经什邡、广汉,始称鸭子河,在广汉三水镇汇入石亭江;一支南下,汇入都江堰蒲阳河,折向东去,始称青白江,流经新都、青白江、广汉、金堂,在赵镇汇入沱江。

文翁治湔,再造了一个“都江堰”,可谓“一举三得”,开创了成都平原西北部排洪、灌溉、水运的崭新局面。特别是文翁首次将岷江水系与沱江水系沟通,不仅解决了岷江水患困扰的泄洪问题,而且开通了成都平原北部沱江上游水运通道,穿过金堂“小三峡”与沱江中下游相贯通,促进了成都平原与川中、川南的经济融合,沿江涌现出一批新的城邑名镇,如新都大津渡(今金堂赵镇)、金堂淮口等。水运网络上可达郫、繁、雒、赵,进入府城成都,下可达简、资、内、泸,进入长江航道,通达渝、汉。

文翁在汉武帝时代是颇有政声的官员,称为“西汉循吏,公学始祖”。他在历史上第一个大规模扩大都江堰灌区,使汉代的蜀郡呈现“世平道治,民物阜康”的经济文化繁荣景象,成为名副其实的“天府之国”。

清代学者何鹏霄《文翁论》评论说:“(文翁)湔江疏水二道,灌田二千余顷;蜀民赖以沃饶,至今歌其赐者比之李冰!”后人将文翁治湔与李冰治岷相提并论,在湔江堰口建“文翁祠”,岁岁祭祀。

站在“文翁祠”前,如今的湔江堰,经过历代不断整治,湔江已由文翁时代的“江析两派”,演变为现代的“湔江九河”(即鸭子河、小石河、马牧河、濛阳河、小濛阳河、白土河、新润河、新开河、青白江)排灌体系,泽被万世。

丹溪漏日 汉柏森森

文翁祠距丹景山山门“丹景第一”牌坊近在咫尺,由此开始登山,三千多级丹梯石级蜿蜒通向山巅高远的金华寺望乡台。

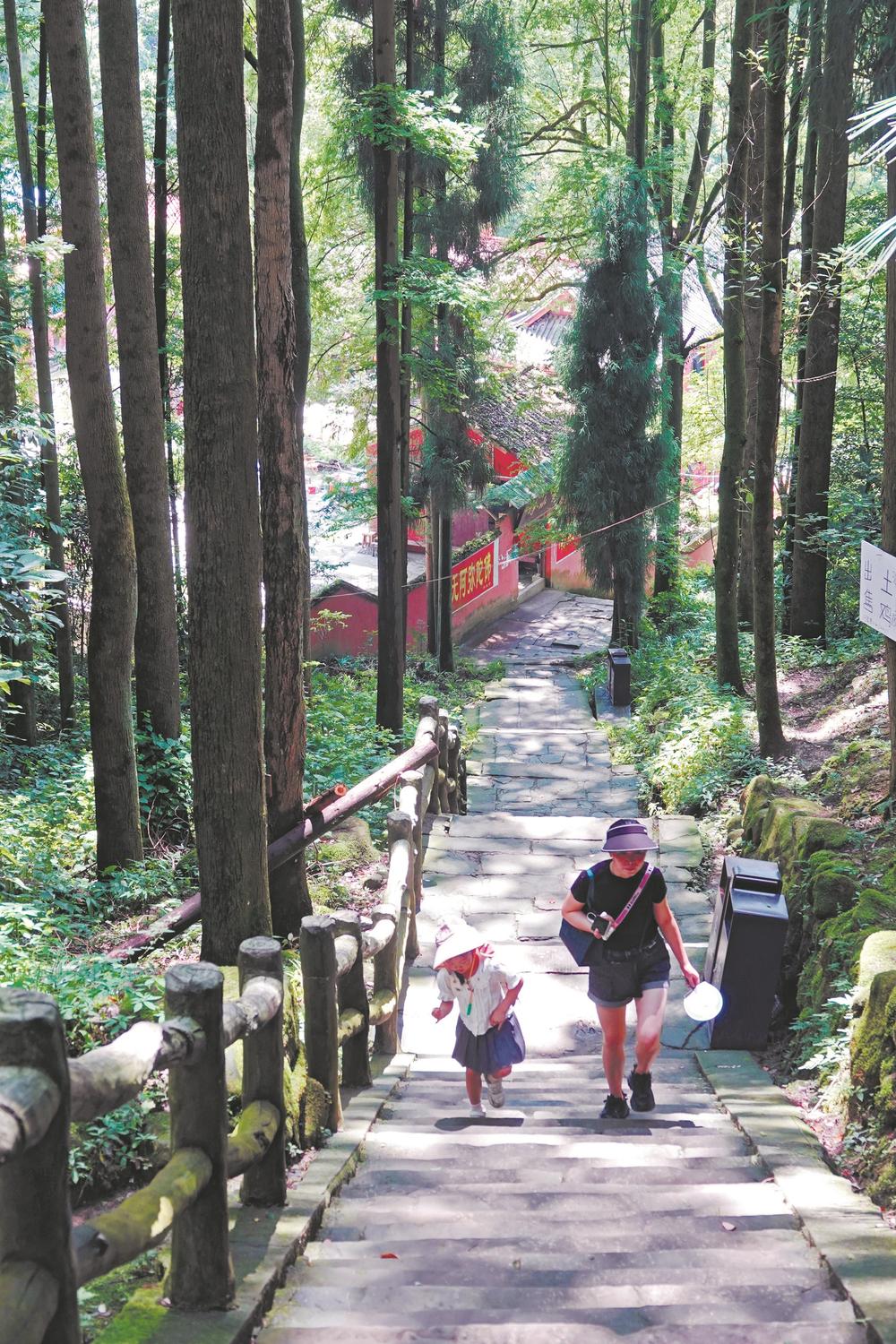

此次登山,正值小暑时令,烈日当空,暑热难当。到了丹溪“鸭绿桥”,溪水翠竹拥绿云,丹梯杉木刺青天,这里已经是一片幽静清凉的世界了。桥头有一楹联:“鸭绿桥头歌绿水,牡丹坪上眺丹霞”,为杨升庵《游丹景山》的诗句。

再登上百余级陡直的石阶,转过山崖,但见石级上方,一棵笔直的古柏屹立眼前。左边溪水崖石上刻有鲜红色的“汉柏”二字,十分醒目。这是一棵千年古柏,当地人称为“独柏树”。树高24米,胸围4.29米,树身上有“四川省名木古树”标识:“【编号】51018200250【科属】柏科柏木属【树龄】1800年【保护等级】一级”。

汉柏,在成都地区已是珍稀植物,独此一株。

汉代植柏源于汉武帝。汉武帝元丰元年(公元前110年)在泰山封禅祭天,在泰山岱庙亲自植下8棵柏树,祈愿汉朝与松柏一样常青。官方随即在泰山种植了2000多株柏树,至此蔚成风气。各地官员纷纷效法,蜀郡也大规模在名山、驿道、寺院、陵园等地种植柏树。

东汉末年,丹景山一带作为道教二十四治“首治”阳平观,山上种满了柏树,层层叠叠,绿浪似海,蔚为壮观。“初唐四杰”之一的王勃游览丹景山,在《九陇县龙怀寺碑记》中描述丹景山风光为“丹溪漏日”“巨柏森森”。

南宋之后,丹景山昔日巨柏森森的景象已残败不堪。到了明代,明成祖永乐年间,皇家坛庙以及帝王陵寝等处多种植柏树,以示朱家天下“江山永固,万代千秋”之意。成都的明蜀藩王紧跟步伐,在丹景山重修寺庙、植柏造林。清嘉庆《彭县志》载:“明蜀王……栽柏十万以补山间之缺。”丹景山又恢复了汉代巨柏森森、绿涛波涌的生态景象。

1984年,丹景山建成旅游景区对外开放。当年6月我初次进山游览,丹景山几乎看不见大树,沿途除了山民的草屋,就是漫山遍坡的玉米。40年过去了,丹景山“退耕还林”,山道两侧大量种植柳杉、水杉等高大乔木,满山绿意,俊秀一方。

汉柏挺立于山路旁,它是丹景山的“活化石”。从它生长开始,兀自矗立在路旁,犹如一位守望者,见证着千年岁月的流转。1800年间,它像一位经世长者,阅尽了无数个王朝的兴亡。经历了多次生与死的考验,今天的汉柏更加淡定从容,似乎在笑傲江湖。陪伴它的是两棵小柏树,形影不离地围拥在千年寿星膝下,似乎在享受着天伦之乐。

这棵汉柏树形很美,粗壮的身躯充满了力量,被人们视作正气、高尚、长寿、不朽的象征。游人经过时,都会情不自禁地仰望这棵千年古树。汉柏高昂的姿态,笔直的腰身,像一座向天而立的宝塔,高耸入云。大约在树身6米处,分成“Y”字形两杈。枝叶茂密,遮天蔽日,一片浓荫拂去了多少登山者挥汗如雨的热气。

如此壮美的树,未曾想到却断了一臂,无声地向路人袒露着自己的伤痕。汉柏以其“残缺美”张扬出的峭峻风骨,自然、平淡的应世风范,让我心生无比的崇敬。

汉柏旁丹溪边,有一亭名“汉柏亭”,亭有一楹联:“松梢月转禽栖影,柏径风牵麝食香”。前蜀皇帝王建的宠妃徐后(大徐妃)擅长诗词,在游幸丹景山至德寺后写下的诗句,被后人刻在汉柏亭上,为游人观柏增添了雅趣。

汉柏旁的崖石上有“古阴阳界”刻字,这正是山脚至山顶的一半之处。以汉柏为界,上为阴,下为阳。也许,正是汉柏把守“阴阳界”关口,是镇山之树,想打它主意的人,也只好收手,不敢妄为。

1800年,多么漫长的岁月!当年满山拥翠,万柏如涛,如今唯留汉柏,真乃千年奇迹!

阴阳界往上登梯,沿路虽然没有“巨柏森森”的幽意,却有“碧岫丹岑烟树攒”(李调元《纪天彭诗十六首》)的凉爽。山道上杉木夹道,绿云遮天,阳光从树叶中漏洒在层层叠叠的石级上,斑斑驳驳,令人感受到王勃“丹溪漏日”的诗画韵味。

牡丹相伴 在蜀第一

从汉柏“阴阳界”沿百级陡梯拾阶上行,是净水寺。说起天彭牡丹,净水寺的牡丹最为著名,是丹景山主要的种植区和观赏地。净水寺附近有放翁园,是为纪念南宋爱国诗人陆游而建的牡丹园,展现天彭牡丹妙在自然的山野之美。

天彭牡丹在于野趣,每到牡丹花开放的季节,悬崖绝壁、溪流深涧、竹树疏影、山石夹缝甚至山民的房前屋后、寺庙内内外外,处处姹紫嫣红。

画家陈子庄当年在净水寺画牡丹,曾云:“在彭州丹景山之巅,悬崖断壁皆生牡丹,苍干古藤,夭矫寻丈,倒叶垂花,绚烂山谷……予曾到其地,故为图以记之。”

天彭牡丹历史上属天然野生,仅为药用。唐代,金头陀在金华寺人工种植百余株牡丹,自此丹景山才开始大面积人工种植。天彭牡丹以黑、白为佳,被视为镇山之宝。宋时天彭牡丹树大、瓣多、花大,品种优良,其中“镶边牡丹”“彭州紫”“丹景红”“玉楼子”等都是珍品。

“三月三,丹景山,看牡丹”。每到三月三,彭州人都要来此观赏牡丹,沿袭成一年一度的天彭牡丹盛会。

陆游喜爱天彭牡丹是出了名的,他在蜀府期间,遍访彭州花户、名园名花,精研之后写下《天彭牡丹谱》,记载了65个著名品种。陆游点评:“牡丹,在中州,洛阳为第一;在蜀,天彭为第一”,并称道:“天彭号小西京,以其俗好花有京洛遗风。”陆游有不少脍炙人口的牡丹诗,其中《忆天彭牡丹之盛有感》最有名:

常忆天彭送牡丹,祥云径尺照金盘。

岂知身老农桑野,一朵妖红梦里看。

陆游还积极协助四川制置使范成大在成都蜀府西楼举办了一次盛大而浪漫的“牡丹烛光夜宴”。

那是淳熙四年(1177年)春,范成大离任前夕。范成大是天彭牡丹“花迷”,也写有“彭州花槛满西楼”的牡丹诗。当晚范成大在西楼宴请蜀中文武官员,共享牡丹烛光夜宴的浪漫。

这不仅是范成大一次告别夜宴,还是中国牡丹史上一场重要的文化盛会。陆游作为幕僚在《天彭牡丹谱》中极其生动地记录了这个事件。

游罢丹景山,回望“丹景第一”牌坊,品味牌坊两侧的楹联:“丹青难下笔,造化独留功”。这副佳联,不正是对丹景汉柏与天彭牡丹的高度赞誉吗?