□李凯悦 唐小林

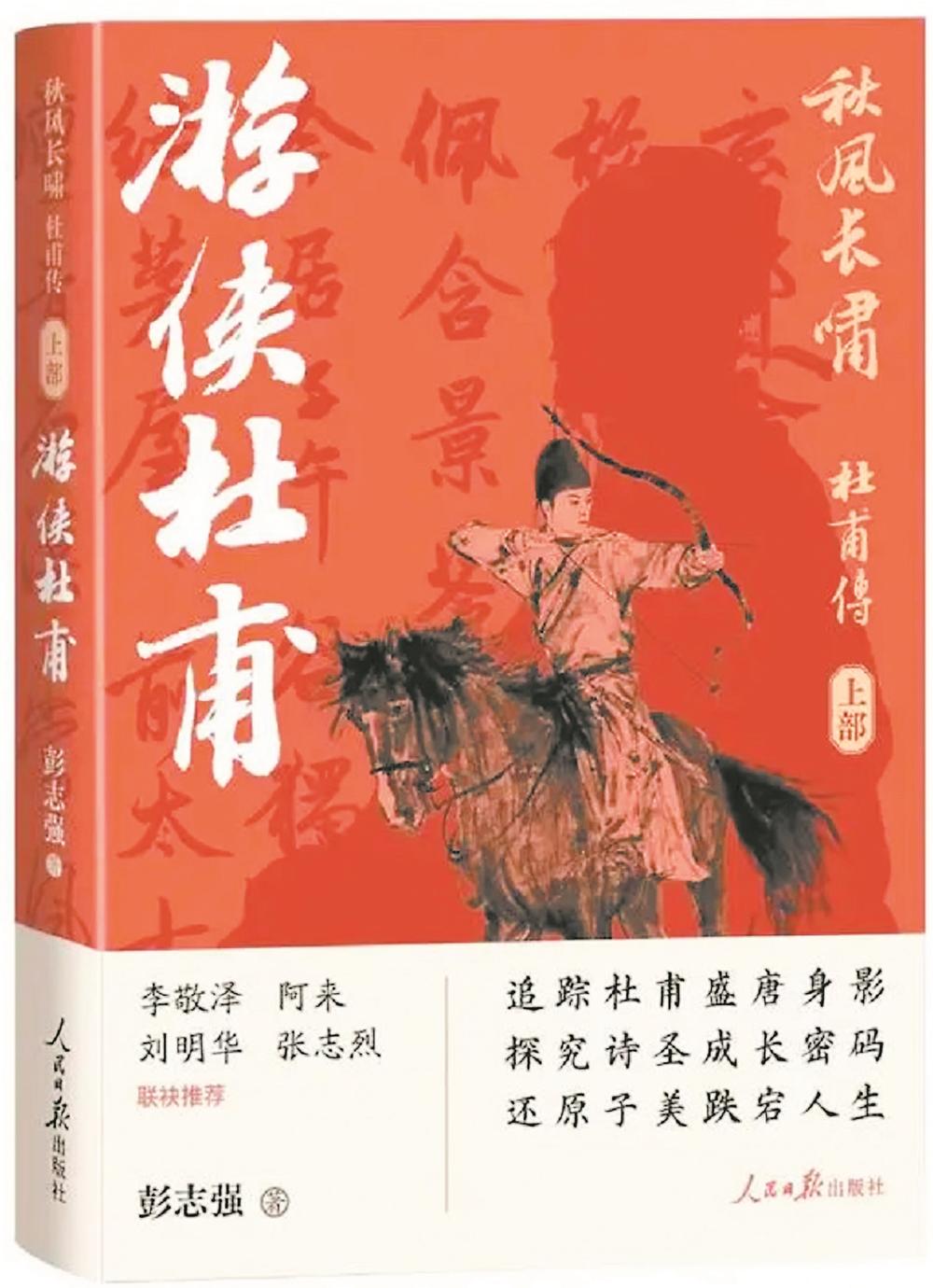

作家彭志强新作《游侠杜甫》聚焦和铺陈杜甫青少年时期的生平事迹,以杜诗为“图经”,“追踪杜甫盛唐身影,探究诗圣成长密码,还原子美跌宕人生”,创新性地塑造出一个朝气蓬勃、仗剑远游、有体温有血肉的“游侠杜甫”形象。不仅如此,《游侠杜甫》还带着作者自己特有的问题意识和审美追求,以其行走中的所见所闻所思,对杜甫及其所处时空展开了翔实的考证与艺术表达,以场景还原,实现历史与现实、文学地理与现实时空的交叠,在追问式的叙事构架和生动有趣的语言中,深入杜甫精神世界的腹地。

读《游侠杜甫》,首先令人感叹的是作者的笔力和脚力之“劲”。文学传记对人物所处时代地理空间的描绘,能够帮助读者在具体的时空背景下走近人物,理解人物精神脉络的生成。《游侠杜甫》正是这方面难得的优秀之作。与在书斋里通过浩如烟海的文献,讲述人物故事的传记不同,彭志强十年面壁,研读杜甫诗学;坚持行走,考察杜甫诗踪;以杜甫诗歌和历史文献史料作为“图经”,划定杜甫曾经行走过的空间范围,“以杜诗证杜迹”,行程越万里。如此笔力与脚力并用,形成《游侠杜甫》独特而巧妙的叙述方式:在洋洋洒洒三十六万言中,杜甫的成长之路与作者的朝圣之路既分属两个不同的时空,又在杜诗的情感共鸣中相互交织,激发出动人的艺术魅力。

彭志强在跋《朝圣记》中说,“若不亲身前往,我想,一定无法洞见杜甫的诗歌长河来源。”作为《秋风呼啸:杜甫传》的开场,作者的行走构成一道特殊的风景:从草堂出发,与亲生父亲结伴,沿着杜甫出生的巩县、年幼时客居的洛阳仁风里、青年时期游历的郇瑕、吴越、齐鲁一路走来,直至走进杜诗、走进古文献里留下杜甫蛛丝马迹的地方,并以空间串联起杜甫童年、青少年时期的回忆。这种跋山涉水,上下求索,返回历史,抵达现场,探寻“精神父亲”生成的文化之源这样一种人文实践,打开了当代人抵近、理解、重构杜甫及其历史的多重目光,也同时打开了《游侠杜甫》叙述文本的多重时空:杜甫所处的时空、杜诗文本所在的时空、作者处身和想象的时空、读者二次叙述所建构的时空……在多重时空交汇中,《游侠杜甫》既表现出游记和传记交织的鲜明特点,又表现出诗与思、文学与学术交融的文体特征,更表现出微观历史与宏大叙述沟通的内在品质:以杜甫行迹为中心的时空坐标,在勾勒塑造一代诗圣的精神品格时,映射出有唐一代的历史兴衰、人心人性,以及潜藏其中的窳败与不朽。

本雅明说“远行之人必有故事”。远行给予文学各种可能,以及漫游式的视角和广阔的空间感,跟随作家行走,《游侠杜甫》以细节饱满的叙述,还原具体场景;以生动活泼的语言,再现杜甫年少往事。随着文本的徐徐展开,一位从极具优越感的官宦子弟、潇洒少年,到心系苍生、以诗为史的诗圣杜甫,打马而来,鲜活灵动;一个个具体的历史场景,扑面而至,古朴清新。

《游侠杜甫》通过镜头的推移来铺展地理空间,想象与重构历史时空、大唐气象,在具体的时代氛围中知人论世。比如《笔架山》对“诞生窑”巩义着墨颇多。作为杜甫的诞生地,巩义以其深厚的河洛文化,独具中原地域特色的人文风情,孕育了杜甫仁厚、善良的人格。这里不仅有山河之固,有可以追溯至尧舜的悠久历史,还有“阙巩之甲”、瓷器等特产和丰饶的物产。又如作者渲染唐玄宗时期尊崇道教的时代风气,认为杜甫的“道心”受到这种时代风气和李白的仙风道骨以及唐玄宗下达的多次礼道政令的影响。当然,杜甫并非盲目的时代追风者,在当时众多读书人企图通过科举考取功名时,尚且年轻的他,并不过分在意科举失落的人生溃败,而是继续朝着齐鲁大地自由远游。

正是通过历史事件和生活情景的还原,《游侠杜甫》进入杜甫诗歌文本的内部,并以文学想象的方式,讲述了杜甫“成圣”的过程。比如书中写道,幼年杜甫观看公孙大娘剑舞、交游时在江宁瓦棺寺看到顾恺之的《维摩诘像》、在吴越追随王谢山水诗清丽的诗风,以及在游历路上体察各种世态人情等等,都构成日后杜甫成为诗圣的一砖一瓦。又如在《李白会》一章,杜甫和李白两位伟大诗人终于相遇。受李白的影响,杜甫的游侠生活进入高潮,他不仅与李白同游洛阳、王屋山、梁宋等地,还与高适在吹台、单父台等地吟诗唱和、畅饮怀古,写下中国文学史上广为流传的三贤佳话。这些交游的经历,以及他与苏预、王季友等名仕交往的趣事,温暖了颠沛流离的杜甫,也化作诗篇《昔游》《遣怀》《壮游》等中的诗句,流传千古。

与其说《游侠杜甫》有穷尽特定时期杜甫行迹、呈现杜甫所在真实时空的“野心”,不如作者是在做一场走进“精神父亲”的解密游戏。在自序中,作者说,“我们不能因史笔偷懒,或因杜诗记述太少,又或因杜甫散失的诗文难寻,就忽略了童年杜甫、少年杜甫和青年杜甫,这些属于童真、青春和热血的‘陌生杜甫’形象”,而要在对“史实”的不断追问和“去蔽”中,解开那些早已消失在历史尘埃中的秘密。比如,“他的故乡是巩县,还是洛阳、长安或者襄阳?”“除了儒家思想,杜甫的道家、佛家思想从何而来?”又如,“杜甫自述杜家血脉来源,最多也就提到杜恕为止,再不往上攀缘。这是为什么?”关于这个问题,作者认为,杜甫的祖上杜周既是酷吏又是贪官,不提杜延年,则可能是杜甫更向往儒家的仁政与仁爱,而非杜延年所向往的法家,体现的是杜甫个性中刚正的一面。再如,《郇瑕游》写杜甫的第一次远行,在“定位郇瑕”“定位初衷”、远游结交了哪些朋友等问题的一问一答与空间转移中,将读者置入一幅巨大的游戏地图,每解决一个问题,就仿佛进入下一个游戏场景和关卡,以此一步步逼近真实而丰富的杜甫。

在文学、历史、地理的互证中追问与解密,是作者行走和文本叙述的动力。珠玉在前,并不妨碍《游侠杜甫》的创新与深研,全书单是与冯至《杜甫传》的对话就达十余次之多。“郇瑕”在冯至《杜甫传》中用词极少,被认为可能是杜甫躲避水灾的去处,不能算作漫游的开始,彭志强却不以为然,指出其不仅是杜甫“漫游或者壮游的开端,而且是他一生也无法忘怀的第一个远游胜地,更是其实地寻仙访道接受道教思想的初探之地,以及结交诗友提升名气的初游之地”。又如,冯至倾向于认为杜甫的家世对其发展起限制性作用,杜甫的“游侠精神”主要是健康的时代氛围以及与李白交往所致。《游侠杜甫》则从杜甫的家世中寻找“游侠”的血脉,认为杜预的英勇、杜并为父报仇的侠行、“义姑”杜氏的慈爱才是其“游侠”的关键因素。借助解密,全书的叙述虽然并不十分紧凑,甚至显得有些发散,却提供了更多有关杜甫成长和行迹的历史细节。例如在历史深处寻找杜甫的生母崔氏、姑母杜氏与公孙大娘的生平;以类似说书人的口吻讲述杜甫祖辈的故事、李白等文人的经历等等。这些立足细致考据的追问、解密与猜想,不只是充分体现出作者对史料的尊重以及严谨的治学态度,更是在具体可感的场景还原中,打破传记类作品的线性叙事,打开传主杜甫与读者之间的壁障,召唤出文化记忆中杜甫的“当代形象”。

(李凯悦,四川大学中国现当代文学硕士研究生;唐小林,四川大学教授、博士生导师,中国当代文学研究会常务理事)