□葛筱强

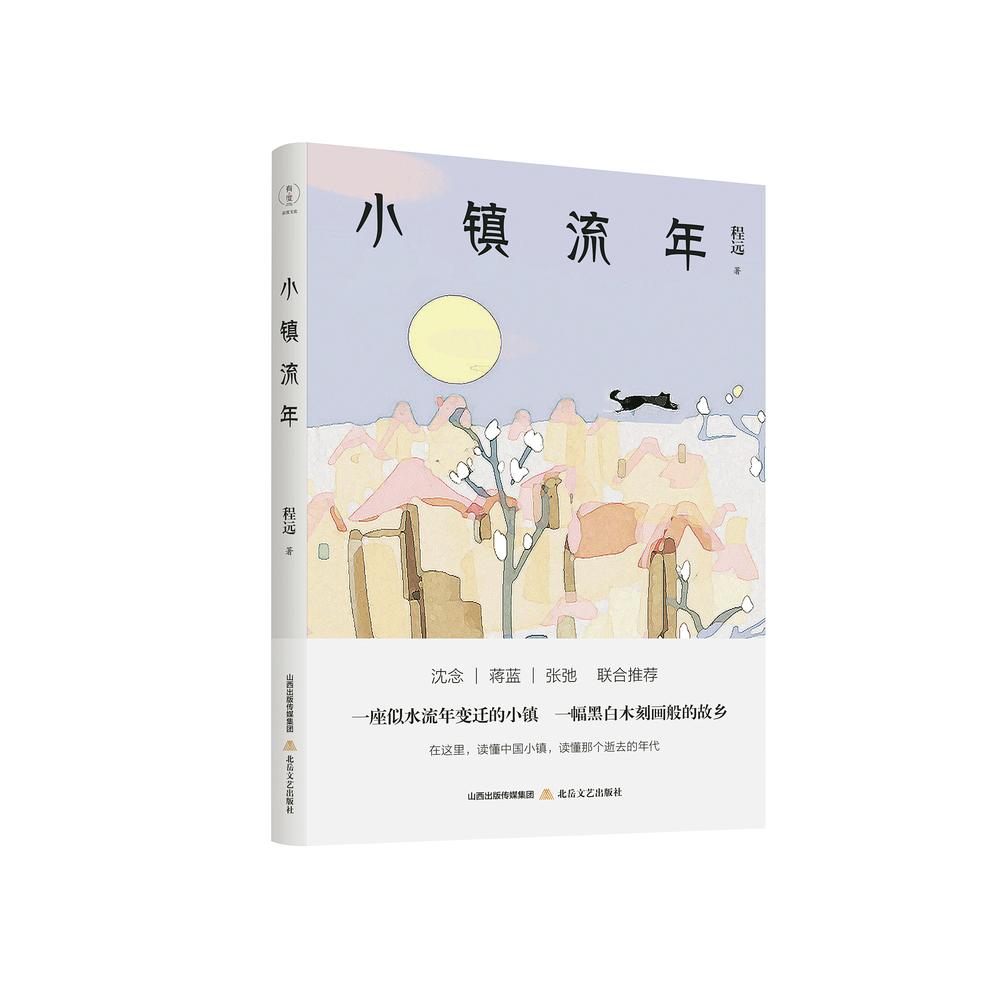

甲辰深秋,我于落叶声声中收到程远兄寄来他的散文新著《小镇流年》(北岳文艺出版社2025年1月一版一印),“实在是高兴的弗得了”,连用数个晨昏捧读一过,便有了一些拉杂的念头。

美国哲学家艾里希·弗洛姆在其小书《存在的艺术》中阐述过这样一个观点:“只有当生活的实践从矛盾及非理性中解放至一定程度,生活的蓝图才可以和现实相对应。”由此,我想到,写文章,其实就是书写人与自然、人与世界的关系。这种关系与其说是寻找出来的、体悟出来的,不如说是活出来的。在程远的笔下,无论是对往事的非虚构遥想,还是对自己所历人物与事迹的虚构沉思,都让我真切地感受到,在我们日常生活的物质世界之外,还存在一个精神世界,一个新的实在,那个世界比我们有限的生命要广大得多,有人世间诸般世相,有变迁流徙,更有悲欣无常。比如,他写父亲在矿上打更下班回家时,必定要背上两捆柴火,“从山间小路到矿区大道,蹒跚而行,高耸的柴火压在父亲弯曲的背上,让人疑心是不是整座大山他都要搬回家来。”(《父亲在上》)他写母亲在秋天捡地,“仿佛米勒笔下的拾穗者”,“一连几天,母亲住在十几里外的村庄,白天捡了苞米谷子,夜晚就用手搓将下来,分门别类,装进口袋,直到带去的口袋都满了,才肯背回家来。有时夜雨滂沱,本想母亲不会回来,可她却敲响了门。”(《母亲的记忆》)但凡有过苦难生活经历的人都知道,作家写作散文的前提是认识情感的层次,这当然需要知识,但更需要岁月的理解,“工夫在诗外”。如果进一步解构,就会发现,在程远的文章中,父亲的爱与母亲的爱,表达方式虽有不同,但其本质却惊人地相似,即几乎都有让人无以为报的奉献精神,这种特有的个人成长史,成为他在书写这“经历的结构”中,最为难忘也最为深刻的部分。

由此延宕开去,一个作家想要真正接近世界并深刻地把握世界,对自我的超越与突破就不能不是一个前提。作家当然必须体现出人类的自我意识,必须更深切地揭示出人自身的生存,当然,这种自我绝对不是封闭的,而是无限敞开的。就像莫里亚克说的那样:只有到了不再热衷于自己时,我们才开始成为作家。只有从生活的表层退出并深潜于生活的内部,我们才能在自己书写的世界中替世界说话。在我看来,程远在自己多年的生活积累与生命观察中,既有外部世界的巨大变化,比如与他血脉相融的前山与后山,铁道与南岔,车站与礼堂,邮局与合作社,小馆与粮站,路灯与水井,河套与菜园,年画与灯笼……更有与他内心世界不可须臾分割的真挚益友,如小满子、侯振刚、邵守红、付希全、孟老师、祁亚轩……这些历历在目且在心的人与物,构成了他“杯酒人生”的辽阔背景,也见证了他自身精神肌理生长中见微知著的对冲与和解。当他以文字的形式与这些记忆的图景再次相遇和碰撞,或许会在某一恍惚的瞬间发现:所有的一切,都是如此熟悉又陌生,甚至,在岁月的涤荡之下,自己也成了自己如此熟悉的陌生人。

作家通过文字与芸芸众生相互遇见,是文学的相遇,也是生活的相遇,生命的相遇,人与人的相遇,人与世界的相遇。读完程远先生的这本书,也让我想到这句话:天下文章,归根到底,是个体生命之间颠沛命运的相遇。作为书写者,当我们用文字记录了一个人的命运,就是记录了一群人的命运,记录了自己的命运。如果说文学创作是一种语言的冒险,那么它虽不超出心灵,却必须有消化一切的指涉能力,也就是说,我们必须在自己的写作中不断地“从垃圾堆里寻找钻石”,不断地通往无限之可能性与多义性。而更为重要的是,我们如何在后现代碎片化的语境中,在不断需要完善的个性化的写作中涵养与拯救人类对世界的敏感,如何完成自我乃至他我在生命孤寂的荒野中启示录般的呼告,也是每个写作者需要共同直面的灵魂拷问。