□赵素芳

宋代文人夏元鼎《西江月》曰:“谈玄玉局在西川,此日方当龙汉。”此处提到的“玉局”,就在成都!让人不禁产生“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”的联想。成都玉局治,东汉时因老子为张道陵说经的传说而成为五斗米道二十四治之一,到唐代正式建立。唐到宋时期,玉局治的位置在成都城南偏东,即古江渎池附近,相当于现在上莲池街以北地带;另一说是位于柳荫街一带的锦江北岸。在唐代开元中,道士罗上清请益州长史兼任剑南节度使章仇兼琼重修殿宇,因避唐高宗李治讳,改玉局治为玉局化,由此成为成都文化地标之一。 唐代诗僧贯休《题成都玉局观孙位画龙》赞曰:“又闻蜀国玉局观有孙遇迹,蟠屈身长八十尺。游人争看不敢近,头觑寒泉万丈碧。” 后来王建据蜀时期,把玉局化改建为五凤楼;注重文化的王衍再予重建,遂成名观。

宋代乐史编著的《太平寰宇记》载:其在“在城(成都)北柳堤”的洞子口,内有玉局坛(“城北”地望并非误写,乃是后人根据讹本而以讹传讹)。

洞子口历史上曾名平安乡。根据1993年成都市金牛区洞子口乡政府编撰的《洞子口乡志》载:乾隆三十一年(1766年),乡人引杨泗堰水灌高田,水越沙河上桥,在桥上筑渡漕,每日流水淙淙,水由洞中流出,于是得名。自古以来,从灌县放木筏经府河到成都,洞子口均为必经之地,由此成为城北要津。

传说李老君曾于此坐局脚玉床讲经,因而得名。赵抃《成都集记》载:“开元中,道士罗上清奏重修殿宇,本名玉局治,避高宗讳,改为玉局化。国朝为玉局观,置提举主管官。《灵验记》云:‘天宝岁,玉局观前江内,往往夜中有光从水而出。高七八尺,上赤下白,其末如烟。明皇幸蜀,有人于光处得玉像老君以进。高馀一尺,天资莹洁,宝相圆明,殆非人工所制。驾回,留镇太清宫’。”

《宋史》:“祥符七年六月十八日申时,玉局化老君洞中,忽有五色光出见,高三尺……移时方散。太守凌策画图具表以闻。”既然是名观,附会玉局观里屡现异象,可以理解。

相传玉局观内有洞,可直通张天师的道场青城山。宋代资州人李石《续博物志》卷三云:“玉局观洞,高骈帅蜀,取罪人,以绳绊其腰,令探浅深。绳两日方绝,出青城山洞天观门。”有的版本写“两日”为“两月”,就更具奇幻色彩。

到元兵攻蜀,玉局观毁于兵燹;明朝蜀王朱椿再予以另辟地址重起,位置移到城北,可惜明末清初再遭战火毁坏,清代复予新建……在距洞子口场以南,曾有一所由庙改建成的五块石小学,这个庙或庵,就是玉局坛旧址。

后蜀皇帝孟知祥时,下诏整修玉局观,设置道场。宋代时,玉局观形成贸易市场,设立于此的药市于重阳节开市,车马辐辏,冠盖云集。陆游《老学庵笔记》卷六写道:“成都药市,以玉局化为最盛,用九月九日。”此地也成为宋代文人乐于书写描绘的商业与游乐业的公共空间,其地理位置、药物种类以及相关的寻求仙药、遇见异人等传说,使得玉局观带有浓重的道教文化色彩,而道观周围的浓郁烟火气,又是成都的一大特色。比如,宋人笔下的玉局观还承载着丰富多彩的西蜀宫观艺术,主要包括宏丽精美的道教壁画与庄严灵验的尊神造像,它们鲜明地体现了艺术性与宗教性、实用性与审美性的双重统一。

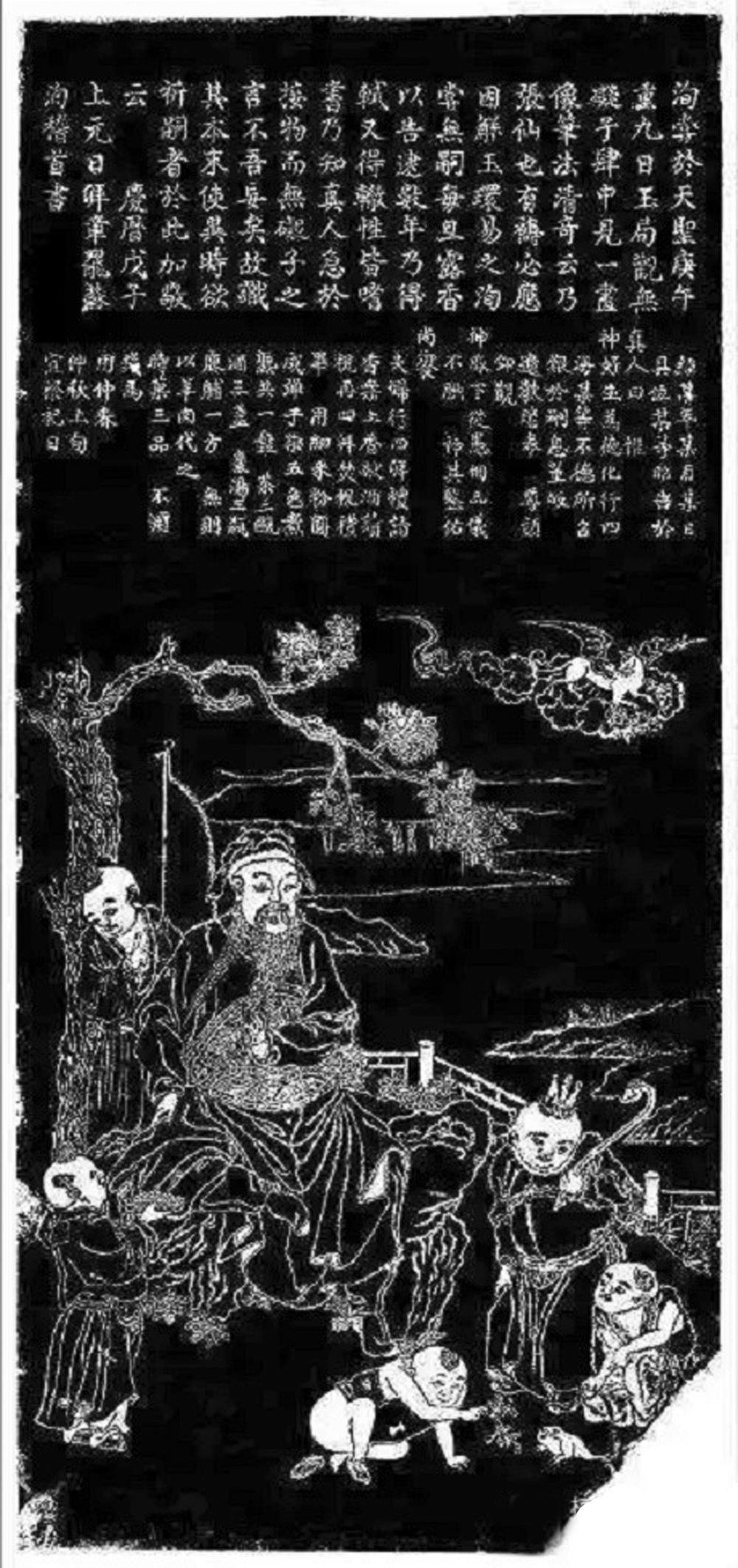

宋天圣八年(1030年),时年22岁的苏洵尚无子嗣,按礼教“不孝有三、无后为大”之训,苏家人着急起来。这年的重九之日,苏洵游览了成都玉局观。在无碍子卦肆(专卖求子卦)里,他见到一幅奇妙的“张仙挟弹像”,他心念一动,遂用所佩玉环予以换取。张仙乃是出自眉州的得道仙翁,姓张名远霄,民间传说其凡有祷必应。

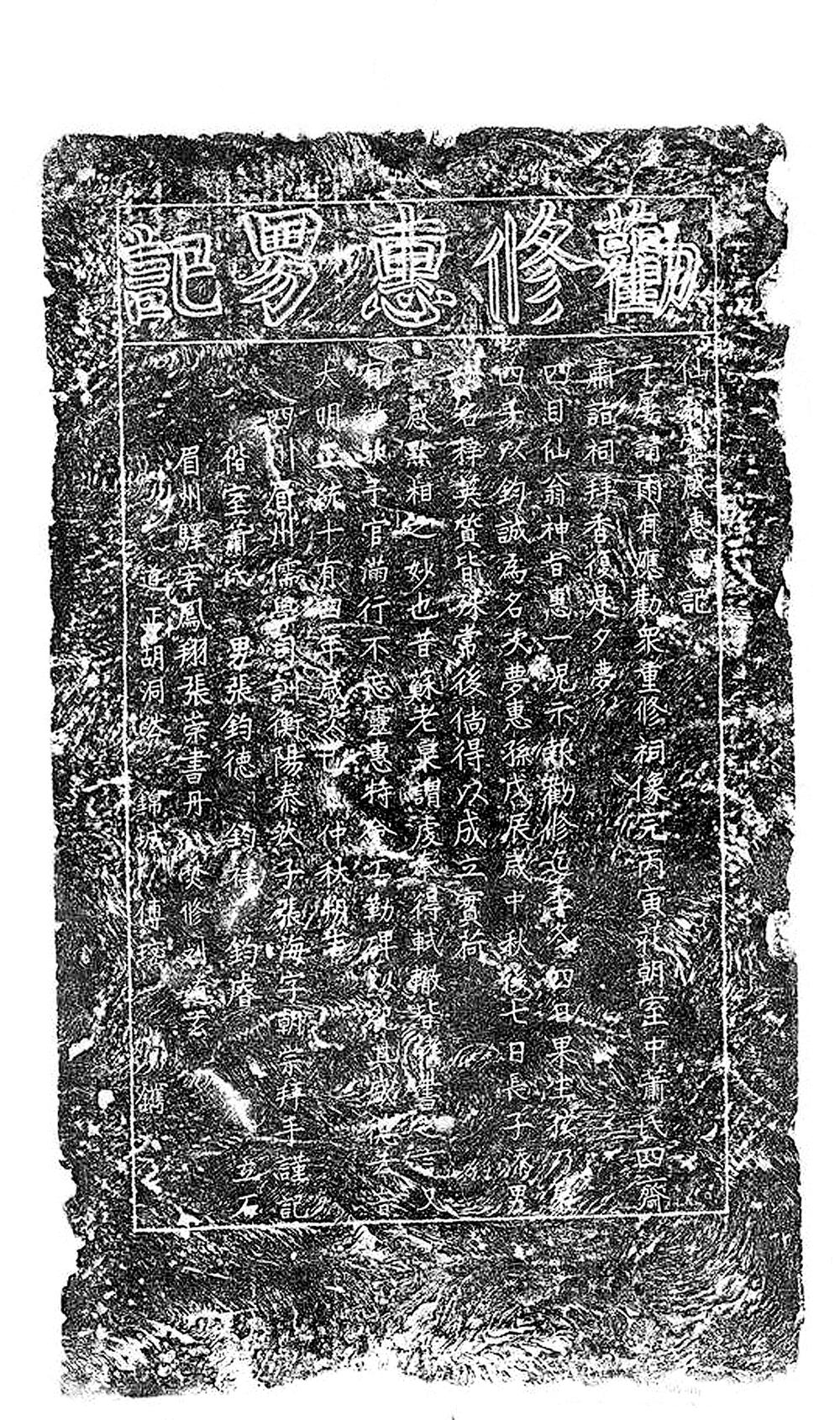

回到家后,苏洵每天早晨必于张仙像前虔诚焚香祷告。后来眉山蟆颐古观内供奉张仙,明代所刻《重瞳观新修殿宇记事碑》对此事有载。

程夫人临产在即,苏洵夜得一梦。在梦中他去了县城外岷江边的著名道观——蟆颐观,又名重瞳观,坐落于富牛镇。观主张远霄,道行很高,远近闻名,文武兼通,他手上不常拿拂尘,倒是常执一把铁骨的弹弓,道袍里永远装着从岷江河边捡回的鹅卵石,是那种晶莹剔透如玉色泛光的石头,石头里仿佛有云彩飘动。据说张远霄的铁弹弓配上这种石子,可以打到天上的神仙,他也因此被眉州人称为“打弹张仙”。

元符三年(1100年),63岁的苏轼终于从海南岛遇赦北归赴永州的途中,到了英州(今广东省英德市),于当年十一月,他接到了朝廷的新授“提举成都府玉局观、在外州军任便居住。”如果我们不过度讲求因果,可以发现这是命运的惊人回环,“提举成都府玉局观”也是他一生最后的官职了,属于祠官性质,俸禄不错,仅属荣誉性质。为此,东坡立即写《提举成都玉局观谢表》:“……没齿何求,不厌饭蔬之陋;盖棺未已,犹怀结草之忠。臣无任。”

宋朝皇帝崇尚道教,各地建立许多宫观,也就诞生了这种因宫观而寄禄的祠禄官虚职。所以说,北宋的祠官是国家对于年老官员的优待,近似于“荣休”,因此后世对苏轼又有“苏玉局”“玉局翁”等称谓。宋代官与职是分离的,实行“官与职殊”“名与实分”的官员任用制度,故而冗官多,朝廷没有官缺加以安置,祠官禄官也越来越多。《宋史·志第一百二十三职官十(杂制)》“宫观”:“宋制,设祠禄之官,以佚老优贤。先时员数绝少,熙宁以后乃增置焉。”苏东坡毕竟影响太大,所以天下皆知“苏玉局”,这无疑是成都玉局观之幸,也在一定程度上诠释了后世士人群体青睐北宋的一个原因。

“提举成都府玉局观”开创了宋代官员任职地方宫观的先河,充任玉局观宫观官者多为蜀人,以苏轼最为著名,影响也最大,名人效应极大地提升了玉局观的社会地位和文化影响力。