□杨庆珍

那是百年前一个寒风如刀的冬日,在川西小镇安仁,天空中铅云低垂,欲雪未雪。院墙下一树蜡梅,坚硬的花骨朵微微打开,吐出一阵阵幽香。又是一年除夕至,一阵稀稀落落的鞭炮声响过,面容清癯的李吉人先生在自家门上贴出一副春联。联云:

蠢子一个,孤孙一人,积些阴德与他,凡善行尽管勉勉强强做去。

腊肉几方,挂面几把,和点菜羹待客,这新年也便简简单单过来。

对联是李吉人自撰的,红底黑字,笔迹端正清隽,引得乡邻纷纷上前围观。有识文断句的人见了,抄回去反复吟味,赞赏不已。

隔着百年光阴,我默默诵读此联,敬佩之情油然而生。字里行间有谦卑,有自律,也有从容和达观。如果说上联指向一种清洁自持的品性,下联则是安贫乐道的自勉。人间有味是清欢,尤其“菜羹”二字,让人想起古训:吃得菜羹,百事可做,正好与上联的自我修持相互呼应。这副对联,简直可以说是李先生一生际遇与为人的真实写照。

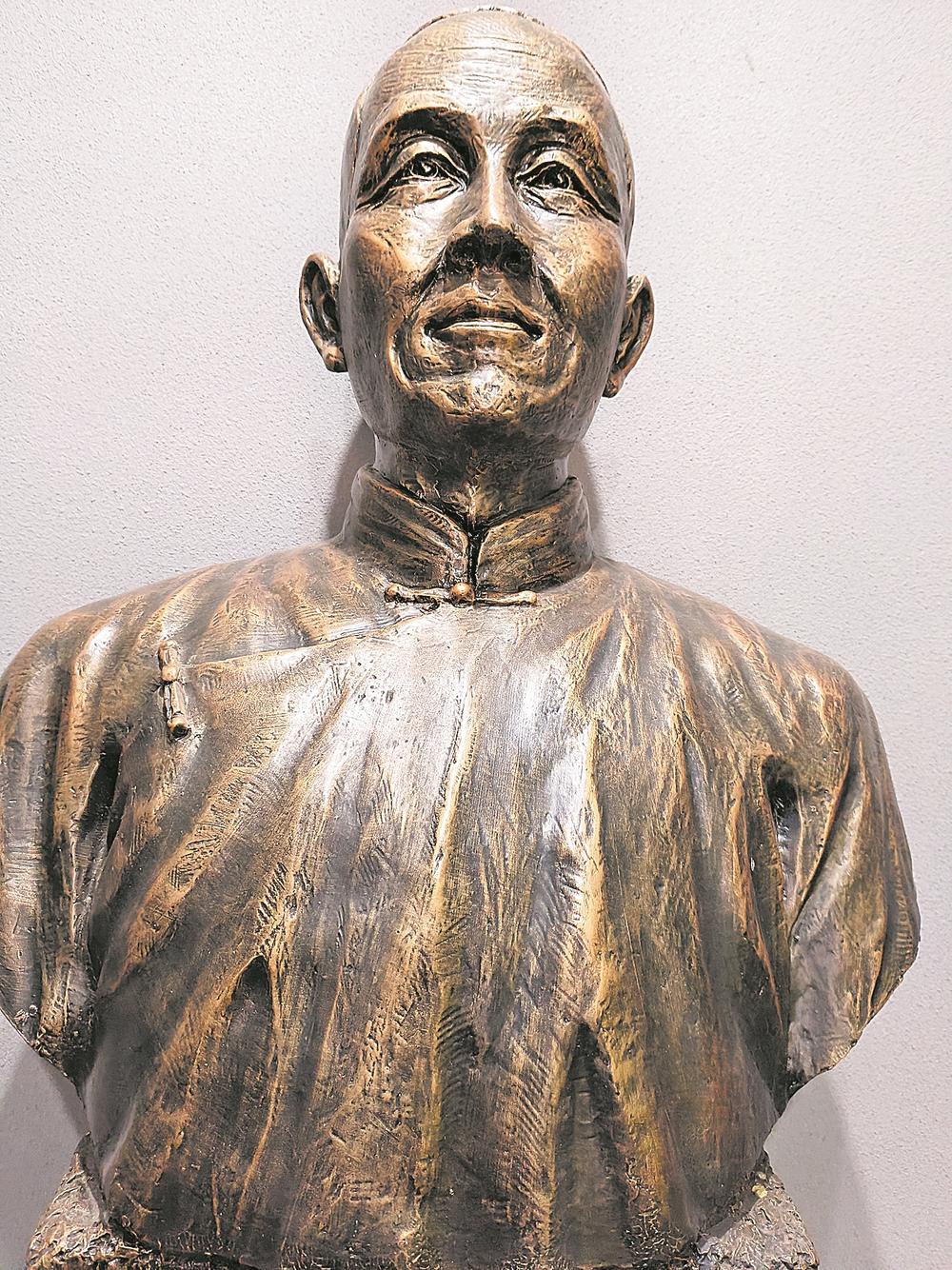

需要说明的是,此李吉人,非彼李劼人。李吉人又名朝伦,字赞襄,与著名作家李劼人差不多是同时代人,但年长25岁。李吉人是大邑安仁人,清同治五年(1866年)九月初四出生,从小酷爱学习,饱读诗书。清光绪十六年(1890年)考中秀才。因出身寒微,家境贫寒,清光绪十七年(1891年),李吉人便在当地安姓人家开办私塾,次年改在家中,设“愿学堂”教授生童,主要课程包括《四书》《五经》,以及周、程、朱、张之学和韩、柳、欧、苏之文。

“愿学堂”开设以后,李吉人以立品敦伦为讲学宗旨。先生常言:“读书不过明理,行文无非谈道。”经十余年,学生周子渊、李象离、张子林、胥汝纶等相继考中秀才,“愿学堂”随之声誉大噪。1905年9月2日,清政府发布“上谕”,宣布“自丙午(1906年)科为始,所有乡会试一律停止。各省岁科考试亦即停止”。至此,在中国历史上延续1300年的科举制度正式废除。废科举后,李吉人除教授《四书》《五经》等典籍外,兼教授《饮冰室文集》等近代论著。宣统二年(1910年),李先生关闭“愿学堂”,终止了近二十年的私塾教育。

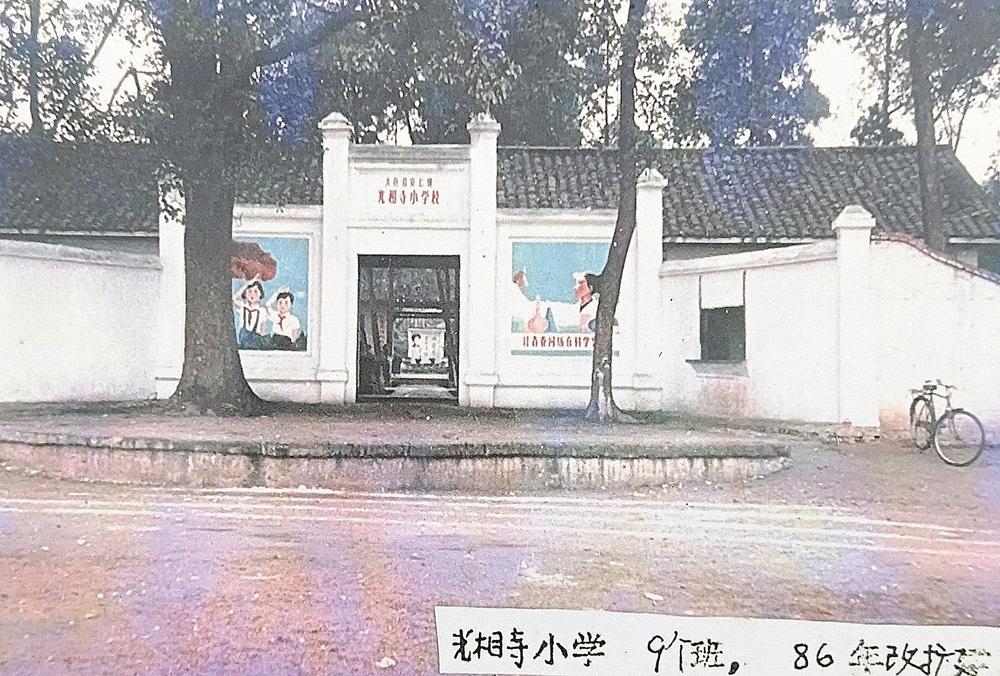

故事远未结束,李先生在筹划一件大事,他决心创办新学,以造福桑梓。两年后(1912年)的秋天,正值金桂飘香的时节,刚跨过46岁门槛的李吉人,召集安仁镇有识之士,就创办新学进行磋商。先生提议,可在光相寺址创办初级小学校,更名为天相学校,悬“为时养器”匾额,以示宗旨。为了把光相寺的几间破房扩建成学校,先生身体力行,他不仅四处奔走募捐,还率先变卖家产作为资费,延请良师,充实师资。

崭新的天相学校落地安仁,一时八方学子云集。李先生的义举传为佳话。次年,天相学校增设高等班,李吉人被县上任为该校校长。1916年,该校定名为大邑县立第二高等小学校,学校办出了名,县内及邻县家长纷纷带生童前来就读。学生不断增加,校舍需要扩建,李吉人毅然将自家赖以维生的三亩良田变卖,连同其妻的钗环首饰与纺纱绩麻的积蓄,一齐用来办学。资金仍不足,他又多方借贷,最终将校舍增设至35间。

学校由私立而公立,由初级而高级的大发展,李吉人不仅出力主办,而且把家产都捐献出来,可谓鞠躬尽瘁。最艰难的时候,全家举债,缺衣少食,贫病交加……在《即事诗四章》里,李吉人如此写道:

每月开支总不敷,况兼债主集门闾。

苔钱满地终无用,吩咐从今要扫除。

多病还来作教员,一心义务利无权。

算来津贴都支尽,未了安仁买药钱。

功课严催夜静初,寒风凛冽透庭除。

堪怜教士心犹热,各抱薰笼看读书。

穷困于兹已六春,益知办学最伤神。

何时获遇赵宣子,得认翳桑有饿人。

令人感动的是,如此困境中,“堪怜教士心犹热,各抱薰笼看读书。”一批志同道合的教师受李吉人感召和影响,穷且益坚,怀揣巨大热情,以至圣先师孔子“岁寒,然后知松柏之后凋也”的精神为激励,个个抱着薰笼(川西旧时一种竹制的取暖用具),守着学生寒窗苦读。

付出必有收获。教师如此用心用情,学子也很争气,该校学风浓厚,学生成绩优秀,远近闻名。省上督学视察,称赞该校是学校冠冕,还奖给李吉人四等文杏章。1919年1月,高等二班毕业考试,大邑知事黄英、视学张渔珊到现场主考,结果全班学生的考试成绩全部优异。黄英惊讶钦敬之余,赋诗一首:

乡校宏开秋复春,群知教育有精神。

他年若撰江原志,讲学先书李吉人。

这首诗对李吉人的办学精神和力量给予了高度评价。江原为大邑、崇州一带旧称,先生兢兢业业致力于地方教育事业,俯首甘为孺子牛,洒尽心血。

身教重于言教,正如孔子所言“其身正,不令而行”,先生身上的正直、勇敢,正是传统儒家精神的延续。儒者,绝非仅仅是温良恭俭让,而是“有所为有所不为”(语出《孟子》),果敢英勇刚毅。毫无疑问,李先生正是知行合一的践行者。清宣统二年(1910年),李吉人被选为大邑县议会议员,并兼议会庶务(指机关团体内的各种政务、杂项事务)。有一次,议员议薪,他与众议不合,不同意当议员要拿高薪。有人指责他“既兼庶务不得参与议薪”,他凛然道:“庶务可辞,吾舌不可结!”一句话掷地有声,令宵小之徒不敢再言。其后,议员间互相龃龉,以致倾轧,讨论议案,辄起纷争。李吉人知其不可再与共事,作了一篇鞭挞妄图以权索取高薪者的韵文《归去来辞》,表示自己不愿同流合污,从此不再参加议会活动。

还有一事,也如镜面折射出先生的为人。1921年,李吉人出任大邑县实业所长。有人说他“学非所长,越俎代庖”,还讽刺他“手伸得太长”,但他不顾非议,积极筹办地方实业,设立劝工厂、养蚕室、杀虫室等。历时3年,实业所成绩斐然,受到了省上的嘉奖。我在县志里读到这段记载,总想起《论语》开篇第一句:“学而时习之,不亦说乎”。所谓“时习之”,就是在机会到来时,将所学所长予以实践,学以致用,不亦乐乎。先生对非议置若罔闻,正是大格局、大情怀的体现。窥此一斑,可见先生身上的传统儒生光芒。

李吉人一生育人无数,除了创办私塾“愿学堂”和公学“天相学校”,有一段时间,他还曾受聘担任邛州县立联合中学主任兼授国文课。1931年,花甲之年的李先生出任大邑县教育局局长,满头白发,皱纹深如沟壑纵横,他依然还在教育战线奔忙,洒尽最后一滴心血。1936年,风烛残年的李先生已是步伐蹒跚,他的教育生涯终于结束。1944年9月25日,李吉人溘然长逝,时年77岁。

又是9月的安仁,空气中依然飘着浓郁的桂香,一个人从此化作孤星高悬。“为着追求光和热,将身子扑向灯火,终于死在灯下,或者浸在油中,飞蛾是值得赞美的。在最后的一瞬间它得到光,也得到热了。”想起在一本书上读过的几句诗,仿佛正是李吉人的写照。

值得庆幸的是,作为乡村教育的点灯人,李吉人呕心沥血创建的光相小学,并未在时间的河流里消失,2006年9月,大邑县教育部门合并安仁镇区域内的光相寺小学、安仁镇初级中学、唐场镇中学、元兴乡中学等七所学校,并依托光相寺小学的原址,扩建新修,落成了现在的大邑县安仁镇学校。这是一所九年制标准化学校,以“立品敦伦、为时养器”作为今日的办学宗旨,这正是当年李先生倡导的理念。如今,安仁镇学校共有师生2000余人,教学设施齐备,育人氛围浓厚,已先后培养输送数以万计的优秀毕业生。

前人点亮心灯,薪火代代相传。漫步校园,绿树成荫。操场边一排桂花树,繁茂枝叶吐露着清芬。在初夏的风中,栀子花开满花径,如清凉的月光。紫红的九重葛如瀑布奔涌,如火焰般热烈,流淌着一曲生命的颂歌。学校东南墙根下几株蜡梅,满树繁茂绿叶,可以想象,冬来必定满树黄色蓓蕾,疏影暗香,更显校园的静雅。我想,倘若时空折叠,李吉人先生重返学校,一定会拈须微笑。学校旁边的斜江河水依然昼夜不停,奔流而去,逝者如斯夫,但有些人和事注定不会离去和褪色,就像天空中高悬的星月,亘古流光。