有一句耳熟能详、流行上千年的俗语:“不是省油的灯。”那么,“省油灯”到底是什么样子的呢?它又是以怎样的原理实现了省油?

最早的省油灯源自四川成都邛崃,是唐代邛州陶窑所生产的实用照明工具——邛窑省油灯。

省油灯巧夺天工的设计,促进了资源的有效利用,展示了蜀人善于创新创造的精神,现代节能技术与之虽然相隔千年,但是它们却共同体现了人类对于节约能源、提高能源利用效率的不懈追求。

● 省油灯的诞生

踏入邛窑国家考古遗址公园的临展馆,观众都会被一件珍贵的国家一级文物——宋代乳浊浅绿釉省油灯所吸引。这件小巧的碗状油灯,尺寸仅相当于成年人的手掌大小,有着简洁优雅的色彩和造型,初看似乎与寻常油灯无异,却隐藏着古人精妙的节能设计。

唐宋时期,人们就已经掌握了制作省油灯的技术。人类使用照明的历史可追溯至远古时期。

陶制灯具诞生于东汉,在三国之后开始流行起来。六朝时期的灯具一般包含油盏、托柱和承盘这三个部分。在三国西晋之际,越窑青瓷制品中的托柱被塑造成人形或者熊、羊、牛等动物模样,承盘下方还有三个兽形或者蹄形的足。到了南朝,灯具大多无足,托柱则变得更为细长。唐代是四川陶瓷制造业的辉煌时期,其中邛崃的隋唐邛窑凭借其精湛工艺独占鳌头。那时的瓷盏多为碗碟状,内壁带有一个圆环。

灯具工艺不断发展的同时,照明材料也从一开始的木材、松脂发展到后来的动物油脂。

唐代时,油灯的燃料有了质的变革,由动物油脂转变成植物油。不过,不管是动物油还是植物油,产量都极为有限。日常生活中的烹饪、照明,文人学子的夜读,还有军营驿站的补给都需要大量油脂,所以油脂价格十分高昂,古人也常用“金贵如油”来形容油脂的珍贵。于是,如何更高效地节省油脂就成了人们生产生活中重点考量的问题。

在这样的背景下,临邛窑场开创性地推出了省油灯。按照《景德镇陶瓷词典》的记载:“省油灯,是一种节能油灯,由唐代四川邛崃窑率先创制。”这种独特的灯盏因其结构和中国其他地区发现的古代陶瓷灯盏不一样,也被叫作夹瓷盏或者空心灯。直至1951年,邛窑出土的陶瓷灯盏才被正式命名为省油灯。

邛窑陶瓷省油灯一经出现就广受民间喜爱,尤其得到文人和普通百姓的垂青。陆游在《老学庵笔记》中写道:“宋白为玉津县令,于回汴都时,带省油灯以赠友。”宋白是宋太祖建隆二年的进士,当时省油灯常常被当作珍贵的礼物送给士大夫和学者。这表明唐宋时期邛窑烧制的大量省油灯极为流行,对社会生活产生了深远影响。

● 巧夺天工的节能设计

省油灯这一发明不仅体现了古代蜀地匠人的惊人才华,也反映了当时人们对节能降耗的深刻认识。

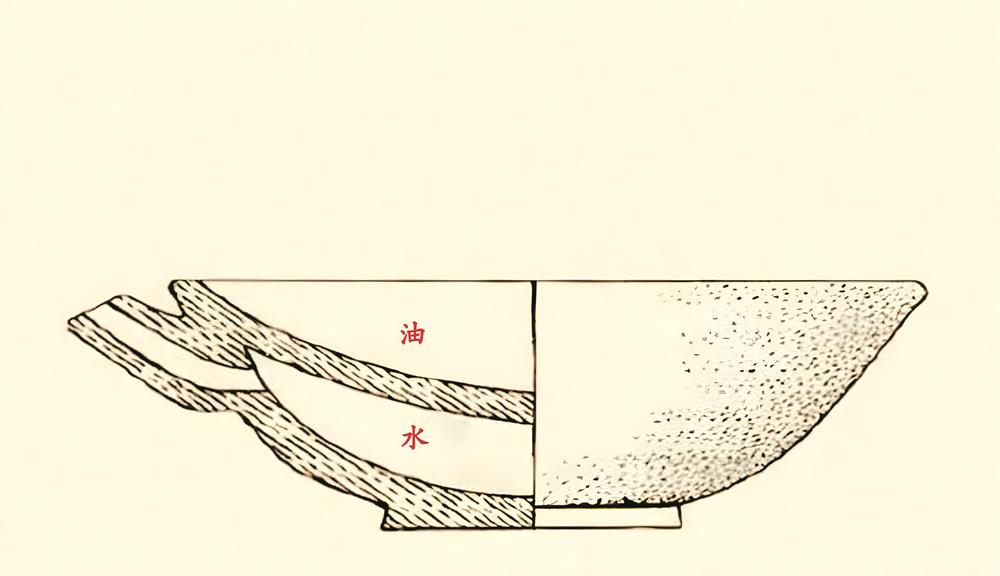

省油灯究竟如何省油?宋代著名诗人陆游客居四川的时候,不仅对邛窑烧制生产的省油灯耳闻目睹,且亲自使用体验。他在所吟诗歌中,对省油灯的描述十分生动。《陆放翁全集·斋居纪事》里记载道:“蜀有夹瓷盏,注水于盏唇窍中,可省油之半。”“夹瓷盏”一词,点出了省油的奥秘:灯的内部有一夹层,中空,夹层内可注水。

陆游在《老学庵笔记》中,对省油灯也有专门的文字记载:“宋文安公集中有《省油灯盏》诗,今汉嘉有之,盖夹灯盏也。一端作小窍,注清冷水于其中,每夕易之。寻常盏为火所灼而燥,故速干。此独不然,其省油几半。邵公济牧汉嘉时,数以遗中朝士大夫。按文安亦尝为玉津令,则汉嘉出此物几三百年矣。”从陆游的文字可以看出,在四川,晚上夜读不用铜盏灯,而用夹层的邛陶省油灯盏。夹层中可注入凉水,形成一个构造简单而十分有效的冷却水套,可以起到降低燃烧的温度,减少蒸发,达到省油的目的,可省油达一半。陆游还指出,省油灯之所以能省油,是由于该灯采取“注水于盏唇窍中”的办法,克服了“寻常盏为火所灼而燥,故速干的毛病,因称省油几半”。

1984年,四川省文物管理委员会的考古团队在邛崃市十方堂邛窑遗址的五号窑包进行挖掘工作时,一件特别的器物吸引了他们的关注,这件器物具有敞口、鼓腹、实足的特点,其腹侧有一个小孔与夹层灯腹相连,内壁上设有一个环形拱纽,胎体呈深褐色,外施青绿色釉。这件器物就是省油灯,其设计为深腹杯形或碗形,并在腹部侧面开有一小孔,旁边则是一个口径相同但腹较浅的盘形或碗形器。在两者泥胎未干时,将它们叠合,使口沿部分完全粘接在一起。

据邛窑国家考古遗址公园的讲解员介绍,古人在使用时,先把灯芯及油置于灯盏表面的内凹处,通过夹层边上的小孔注入冷水,当灯燃烧时,夹层中的冷水有助于降低灯体的温度,从而减少油的消耗。在使用过程中,人们会在中空的夹层中注入清水,利用水蒸发时的降温效果来降低油温,减缓油的燃烧速度,以此实现节省油料的效果。省油灯巧夺天工的节能设计,将蜀人的生活智慧展现得淋漓尽致,也展示了他们在能源利用上的创新思维。

然而,省油灯真的如陆游所言,“可省油几半”吗?1984年出版的《四川古陶瓷研究》记载,四川大学博物馆陈德富对省油灯进行了省油的测试,他选择了4件不同形态的省油灯,分别在夏季和冬季做了测试。结果发现,夹层里盛放的水量、注水孔的位置、灯面的大小、季节的不同等因素都会对省油比率造成影响,经他多次实践论证写成《邛窑省油灯研究》,文中提出,“我国唐宋时代邛窑的陶瓷工匠们,创造了能减少油耗的陶瓷省油灯,平均能省油8%~14%,个别的可达20%以上。这无论在我国还是在世界科学技术史上,都堪称是一项很有意义的发明创造。”

● 现代工业冷却系统的先驱

省油灯,这一汇聚了古代智慧的便捷节能照明工具,是科学技术史上一项极具里程碑意义的发明。

自唐代起,省油灯便在各个朝代中广为流传,直至清代依然被使用。最初的省油灯冷却水套多为封闭式设计,注水口仅一两个小孔,后来逐渐演变为更便捷的直口设计,使得注水变得更加简单。到了宋代,省油灯的水套注水口被改良为标准的漏斗形状。元代以后,部分省油灯的水套上盖被去除,转变为开放式的双池设计,使用起来更为方便。尽管时代变迁,省油灯的基本功能和构造原理与唐代最初的设计相比,变化不大。

使用省油灯时,人们通过灯盏侧面的小孔向夹层中注入清水,然后在油盏内倒入灯油并点燃灯芯。其工作原理是,普通油灯中的灯油在高温下容易挥发,温度越高,挥发速度越快,消耗的油料也就越多。而省油灯通过在夹层中注入冷水,形成简单的冷却水套,利用水蒸发吸热的原理降低油温,减缓油的挥发速度,从而减少油耗,这与现代工业中的水套冷却技术有着异曲同工之妙。如今,尽管省油灯已随着科技的进步而退出历史舞台,但“冷却水套”这一降低油温的方法仍然被广泛应用于金属热处理工艺中。

省油灯这一充满科技感的小发明,也是现代工业冷却系统的先驱。英国学者李约瑟在《中国科学技术史》中对省油灯给予了高度评价,认为它是蒸汽冷凝水和蒸汽循环技术的最早实践。西方直到19世纪中叶才开始应用这一技术,而在中国,早在1000多年前邛窑的工匠们就能根据气体分子运动的物理学原理,制造出陶瓷省油灯,为节约能源开辟了新途径。

人类文明的发展离不开照明工具。邛窑陶瓷省油灯以其实用性、艺术性和科学性的完美结合,成为古代节能灯具的典范。

随着煤油灯、电灯等新型照明工具的普及,省油灯完成了它的历史使命,逐渐淡出人们的视野。陆游等文人对省油灯的记载,使邛窑工匠的这一创新闻名遐迩,让世界见证了蜀地人民的节能智慧。

成都日报锦观新闻记者 卢星宇

本版稿件未经授权严禁转载