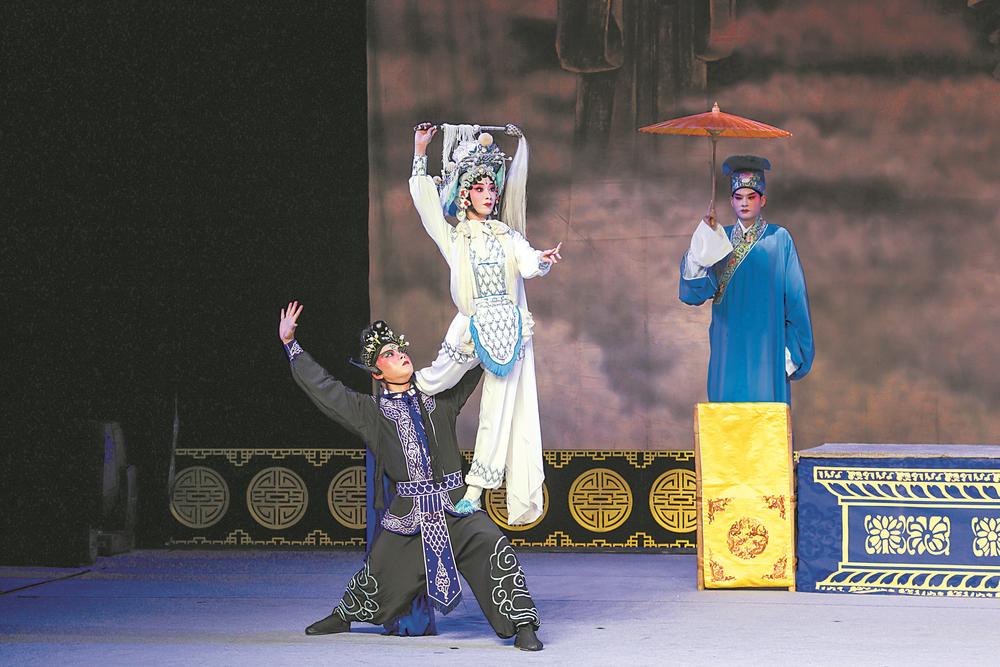

□天工/文 成都市川剧研究院/供图

最爱西湖二月天,

斜风细雨送游船。

十世修得同船渡,

百世修来共枕眠。

这是川剧《白蛇传·游湖》一幕里的道白,也被1992年拍摄的电视剧《新白娘子传奇》片尾曲引用。

《白蛇传》是具有巨大世界影响力的中国文化IP,早在19世纪就被介绍到了欧洲。在中国舞台上,《白蛇传》更是经久不衰。据浙江古籍出版社《〈白蛇传〉论文集》,1959年统计,全国360多个地方戏曲剧种和300多个曲艺曲种,几乎都有《白蛇传》改编的剧目和曲目。在川剧和四川曲艺里面,《白蛇传》也是重要的传统剧目和曲目。《白蛇传》的主角白娘子,又名白素贞,是千年修炼成精的白蛇,成为中国传统文化中的经典形象之一。

白蛇何时“定居”青城山?

青城山下白素贞,

洞中千年修此身。

勤修苦练来得道,

脱胎换骨变成人。

这是电视剧《新白娘子传奇》里插曲的唱词,点明了白蛇是在成都青城山修炼得道,变成人形的。

据民俗专家刘孝昌介绍,青城山有个天然溶洞,在民间神话传说中是白蛇的修行之地。这个洞叫白蛇洞,又名白石洞。白蛇洞是个天然溶洞,此处山林幽深,古道幽静,山花幽香。而在距白蛇洞1公里之处,还有一个青蛇洞,相传是《白蛇传》中小青的修行之地。刘孝昌介绍说,也有传说称,白娘子是黎山老母(也称“骊山老母”)的女弟子,在峨眉山修炼得道。

白蛇在四川青城山修炼,这是今天的认知,但实际上,早期话本中的白蛇,跟四川并没有关系。

白蛇这一形象,最早出现在保存宋、元、明三代话本小说的《清平山堂话本》,其中的宋代话本《西湖三塔记》里,主人公奚宣赞送一个迷路的女子回家,被女子的母亲、蛇妖化作的白衣娘子留下成家。奚宣赞后来借助神灵,将白蛇镇于西湖的石塔之内。这个故事已具备白蛇被镇于雷峰塔的基本框架,但此时的白蛇尚是一个反面形象。

到了明代后期,小说家冯梦龙的《警世通言》里面收录有一篇《白娘子永镇雷峰塔》,白蛇就变成了一个敢于追求真爱的正面形象了——这与明后期商业发达、人性觉醒的社会环境也是相应的。冯梦龙笔下的白蛇故事,主人公叫作许宣,已跟后世流传的许仙极为相似,小青、法海等人物也出现了。

到了清嘉庆年间,玉花堂主人编校的白话小说《雷峰塔传奇》里,男主人公便是跟现在一致的许仙了,而其第一回明确提到,白蛇来自青城山:“且说四川成都府城西有一座青城山,重冈迭岭,延袤千里。此山名为第五洞天,中有七十二小洞,应七十二候,八大洞按着八节。自古道:‘山高必有怪,岭峻能生妖。’这山另有一洞,名为清风洞,洞中有一白母蛇精,在洞修行。洞内奇花竞秀,异草争妍,景致清幽,人迹不到,真乃修道之所。这蛇在此洞修行1800年,并无毒害一人,因它修行年久,法术精高,自称白氏,名曰珍娘。”其中,“珍娘”很可能就是白蛇之名“白素贞”的来源。从这篇小说也可以看出,被道教列为“第五洞天”的青城山,在那时具有相当的影响力。

自《雷峰塔传奇》之后,白蛇来自四川青城山的说法,基本上就在自清代流传的各种小说、剧目、曲目里固定下来了。

绝活纷呈的川剧《白蛇传》

在成都,20世纪二三十年代时,位于华兴正街的悦来茶园剧场,由名角会聚上演的川戏《白蛇传》便极受欢迎,场场客满。悦来茶园的旧址为供祀戏神的老郎庙,建于清乾隆末年(1795年),供艺人聚会。清光绪三十四年(1908年),在老郎庙旧址上建成悦来茶园,作为专门的演出场所,长乐班、翠华班等多个戏班子在此演出,悦来茶园也成为著名的“川戏窝子”。

刘孝昌介绍说,在悦来茶园上演的《白蛇传》中,白娘子一角难度较大,要由青衣旦、武旦共同承担同一个角色。川戏《白蛇传》的精彩部分如《水漫金山》《断桥》《盗仙草》《祭塔》等片段,其剧情丰富多彩,汇集唱功戏、武功戏及川剧特有的幽默戏,舞台上演员展示出深厚功底,整台戏的演出可谓是环环相扣,唱念做打相互结合,绝技不断、精美绝伦。观众陶醉其中,不时发出阵阵喝彩。

刘孝昌特意介绍了《白蛇传》中的两个绝活:一是“倒硬桩”,在《盗仙草》一幕中,白娘子腰腿直挺向后倒地;一是“踢慧眼”,在《水漫金山》一幕中,护法韦驮出场时只有两只眼,收到法海“收服妖孽”的命令后,举腿一踢,一脚把画好的纸眼睛踢在额头中间,“第三只眼”顿时出现。

到了上世纪50年代,春熙路北段的三益公大戏院成为成都人的川戏窝子,川剧《白蛇传》也在这个舞台上演。

《白蛇传》有着众多的版本广泛流传,它是一种“世代累积型”的创作,跟中国文学中的名著《西厢记》《三国演义》《水浒传》等一样,由不同时代的创作者对同一题材进行加工、完善,最后由文人编订而成。

不同时代、不同作者共同创作的白蛇,最终家喻户晓、老幼皆知,成为中国文学中的经典形象,这也显示了这一故事巨大的包容性。川剧《白蛇传》,也经历了这样的再创作。

1959年1月12日,成都市川剧院专门成立“青年川剧团”,在短短3个月内,排练优秀传统川戏50余出,《白蛇传》就是其中之一。

这一版川剧《白蛇传》,由著名剧作家吴伯祺根据传统剧目整理改编,其声腔为川剧最为典型的高腔。

其故事,增加了白蛇前传。在这一版川剧《白蛇传》里,白蛇因与桂枝罗汉相恋而触犯天条,桂枝被贬至凡间,成为许仙。白蛇则挣脱锁链束缚,逃往凡间寻找许仙。

在杭州西湖,白蛇与许仙重逢,结为夫妻,却又被法海率天兵天将及癞蛤蟆下凡追捕。癞蛤蟆施计逼白蛇现身,吓死许仙。白蛇至三仙岛讨回灵芝草救活许仙。后许仙又被法海诱入金山寺软禁,白蛇侍婢青蛇则集结鱼、虾、蟹、蚌、龟、鲢、螺、鳅等水族,保护白蛇到金山寺索夫,与天兵天将展开一场恶战。

1959年8月6日,成都市川剧院“青年川剧团”与四川省川剧学校组成“四川省青年川剧团”上京参加国庆十周年献礼演出。

1959年,“中国川剧团”出访欧洲,先后在波兰、捷克斯洛伐克、保加利亚等地演出,历时142天,带去的剧目就有《水漫金山》。1985年《水漫金山》再次赴欧洲上演,1987年赴日本上演,均大受欢迎。

川戏《白蛇传》是一出文武兼备的传统戏剧,而其中的《水漫金山》则是典型的武戏,在神妖大战表演中运用了不少绝技。除了上文提到的“倒硬桩”“踢慧眼”,还有白蛇以“飞雁式”独脚站在青蛇肩上;哪吒跟白蛇、青蛇交战时,掷出的乾坤圈自动滚回;白蛇在法海禅杖下挣扎翻滚时,各种软武功及毯子功;紫金铙钹追逐白蛇时的“变脸”,脸上由白色瞬间变成黑、蓝、红和杂色;白蛇战败撤退时,穿越熊熊火阵的“钻火圈”。

刘孝昌评价道,《水漫金山》一幕,变脸、吐火、踢慧眼、托举、站肩、滚杖、踢圈等各种高难度技巧完美融入剧情,不断推动剧情深入,场面惊险刺激、气势恢宏,让国内外观众目不暇接、如痴如醉。

缠绵悱恻的四川清音《断桥》

成都人不仅爱看川剧《白蛇传》,还爱听曲艺四川清音《断桥》。

断桥,是《白蛇传》里白蛇与许仙的相会之地,是二人爱情悲剧发生的关键场景。

四川清音原名唱琵琶(也作“琵琶书词”)、唱月琴,因表演中多用此类乐器伴奏而得名。四川清音于清乾隆年间由民歌小调发展而成,有8个大调、100余支小调。大调内容多为故事传说,小调则多以四川流行的山歌、民歌等曲调演唱。清音曲调丰富,唱腔优美、抒情味浓。清音的伴奏乐器有竹鼓、檀板、琵琶、二胡等,其中又以竹鼓最具特色。表演清音时,多由女演员一人站立独唱,右手击竹鼓,左手击檀板以掌握节奏。

成都的清音演员,以李月秋最为出名。李月秋生于1925年,7岁即从师学艺,12岁出师,常年在成都新南门外的柳江茶社登台演出。李月秋嗓音清亮甜美、晶莹剔透,上世纪40年代即有“成都周璇”的美誉。

取材于白蛇故事的《断桥》,是四川清音的代表曲目之一。断桥既是相会地,也是爱情悲剧的重要场所。刘孝昌介绍,李月秋演唱的《断桥》,在琵琶与二胡的伴奏中,以婉转动听的演唱,把白蛇与许仙在杭州西湖断桥相会的缠绵悱恻表现得淋漓尽致。

在川剧《白蛇传》和四川清音《断桥》中,白蛇被描绘成一个美丽、纯洁、优雅的女性,具有人性的温情。川剧和四川曲艺里的白蛇,颠覆了传统文化中蛇阴毒的形象,深受成都人的喜爱。