□成都日报锦观新闻记者 何大江

昔日的成都城内有金河、御河两条河,还有十多个大大小小的淖塘和莲池,时常会有水蛇从河里游过。还会有蛇从池塘里爬出来,出现在街巷院坝当中,甚至爬上房梁。

在成都这片土地上,生活着的蛇有10余种,绝大部分是无毒蛇。无毒蛇里面,最常见的是黑眉锦蛇,成都人称之为菜花蛇;此外,还有王锦蛇、赤链蛇、虎斑颈槽蛇、乌梢蛇、翠青蛇等,也都是无毒蛇。成都城区及近郊少有毒蛇,其品种有原矛头蝮蛇、青竹标、俗称竹叶青的笋壳斑蛇等。傅崇榘《成都通览》里的“成都之昆虫”条,记载有菜花蛇、青竹标蛇两种。

成都一直有着惜蛇爱蛇的习俗。民俗专家刘孝昌介绍说,成都人不打蛇,视蛇入家门为吉兆,有民谣云:“蛇绕梁三日,得福三载。”

爱蛇惜蛇 成都人的驱蛇妙招

说起成都人对蛇的态度,刘孝昌回忆起二三十年前的一个盛夏,他去一个朋友家做客时见到蛇的经历。

朋友住在石羊场双河村肖家河支流旁的大竹林盘里,原为一大宅院,共住有五六户村民。竹林盘里草木葱茏、流水潺潺,朋友的三间瓦房就在其中。

到中午煮饭时,刘孝昌随朋友到旁边的柴房去拿柴火,木板门打开,竟然看到木梁上挂着三四根长长短短的蛇蜕(蛇蜕下的皮,又称龙衣)。刘孝昌感到十分惊奇,朋友却不以为然,说:“这个竹林盘院子里,好多人家的柴房里都有蛇皮。柴房不住人,只堆放柴草杂物,所以经常有蛇进出。”

朋友还告诉刘孝昌,前不久砌灶台,去房子背后树下搬红砖时,见到砖头下面的石板上盘着一窝蛇,大大小小有四五条。这时,有个大娃娃举起木棒要去打,站在门边的奶奶大声喊道:“不要打蛇,蛇是地龙。”见有人来,这几条蛇很快就消失在林盘的草丛里。

刘孝昌说,成都人怕蛇受到伤害,家里有了蛇不是打,而是要想办法“请”出去。比如,敲打铜盆或挥舞响竿(将竹竿的一头划开,挥动时会发出声响),用这些方式让蛇出门。

在成都郊外,很多农户都会在房前屋后种上几株俗称指甲花的凤仙花。盛开的凤仙花色彩艳丽、花瓣繁多,具有很高的观赏价值。而且,以前的成都人认为,凤仙花能发出一种特殊的气味,蛇嗅到之后便会避开。

此外,过去农民家中都养有一两条土狗,狗不仅能看家护院,也能驱蛇。好多农户也在院子里养几只大白鹅,鹅也是看门的好手,一点也不逊于狗,蛇与黄鼠狼都不敢靠近它。

端午时节,在房屋周边洒雄黄酒驱蛇,也是一种传统习俗。《成都通览》里“成都之避虫去鼠法”条载:“避蛇虫 五月午日多用雄黄酒、蒜姜水遍地洒散,谓可避蛇虫。”

打蛇眼 三月三吃艾蒿馍馍

昔日成都人爱说:“二月二,龙抬头;三月三,蛇出洞。”农历三月春暖花开、万物复苏,冬眠的蛇也苏醒了,开始四处活动。自头年农历九月至此时,蛇已经数个月不吃不喝,于是醒来的它们会出现在林盘或池塘小河边的农舍与民舍四周,以捕捉老鼠充饥。

蛇到农家吃老鼠,是一件很受欢迎的事。过去农历三月正是青黄不接、粮食短缺之际,蛇吃老鼠能为农家减少粮食损失。所以昔日成都人把蛇进家门看成青龙入宅,预示家宅平安。

农历三月三又叫上巳节,相传为轩辕黄帝的生日,也是一个传统节日。在汉代以前,该节定于三月上旬巳日,后来固定在三月初三。成都人会在这天前后到城郊踏青。文人墨客常相约于外东锦江河畔望江楼旁的流杯池,曲水流觞,赋诗饮酒。

三月三,旧时成都时兴吃糯米糍粑做的艾蒿馍馍,俗称“打蛇眼”。这种风俗在南方很多地区都存在,又叫“扎蛇眼”,象征着糯米糍粑能堵塞蛇洞,让它不能出门。

刘孝昌介绍说,艾蒿能发出独特香气,成都人认为它不仅能驱蛇虫,还有避邪的作用。除了农家,城里人也一大早出城到郊外田边路旁去摘艾蒿叶。艾蒿叶摘回家后,洗净搅成汁,磨四五斤糯米粉子,加入少许面粉,和入艾蒿汁搅拌成团。再拿一大块腊肉,切成颗粒,把粉子团分成小块,腊肉作馅包在其中,搓成一个个小丸子。最后一步,艾蒿小丸子外面用玉米叶包好,大火蒸熟即可食用。

经万里桥入海 走蛟的传说

旧时的成都,流传着走蛟的传说。走蛟,是居住在锦江、府河岸边老人们最爱摆的龙门阵。

何谓走蛟,以科学的观点看,其实是电闪、雷鸣、暴雨、山洪齐发的自然现象;而在古人看来,它却是蛇化为蛟,再化为龙的一个修炼过程。

关于蛟,人们耳熟能详的是“周处除三害”的故事。《晋书》有周处入水搏蛟的记载,“蛟或沉或浮,行数十里,而处与之俱,经三日三夜……”

那什么是蛟呢,许慎《说文解字》的解释是:“龙之属也。池鱼满三千六百,蛟来为之长,能率鱼飞。置笱水中,即蛟去。”

按这段文字给出的定义,蛟是龙的一种,生活在水池中。当池中的鱼达到3600条时,就会有一头蛟成为它们的首领,带它们起飞。如果把捕鱼篓放到水里去捕捉蛟,它就会离去,果然非池中之物。

清代段玉裁注《说文解字》,“无角则属而别也”。

《广雅·释鱼》称:“有鳞曰蛟龙,有翼曰应龙。”

可以看出,蛟具有蛇的特点,无角,有鳞。郭璞注《山海经》、宋代陆佃著《埤雅》,则对蛟的形态有更详细的描绘,二者大同小异,其中郭璞的记载为:“蛟,似蛇而四脚,小头细颈,有白婴。大者十数围,卵生,子如一二斛瓮。能吞人。”所谓“白婴”,指蛟颈部的白色纹路;“斛瓮”指容器,此处言其大。从“卵生”则能看出,蛟是蛇或者鳄一样的爬行动物。《埤雅》另有一细节,“眉交,故谓之蛟。”所谓眉交,指的眉部相连,陆佃认为这也是蛟的得名方式。

蛟是古人想象出来的一种似蛇非蛇、似龙非龙的动物,从“蛟龙入海”这句俗语也看得出,古人将其视为龙的初级形态。

刘孝昌告诉记者,对于蛟,昔年成都有句老话:“蛇百年成蟒,蟒千年成蛟,蛟万年成龙。”

走蛟的传说,在昔日成都人口中流传甚广。所谓走蛟,是蛇变成蛟后,蛟入海变成龙的过程。

刘孝昌说,李冰治水修建都江堰,使检、郫二江(即南河、府河)流经成都。古代成都人认为,锦江源于岷山,为岷江正流。蛟出自岷山密林,潜伏在岷江里修炼千年。沿岷江而下,经成都锦江注入长江,历经万水千山、千难万险抵达东海,最后才能化蛟为龙,腾飞于九天之上。

走蛟的时间,都是在夏日午夜,此时雷鸣电闪,狂风暴雨,象征着对蛟的考验——只有经历过这样的磨难,才能成为真正的龙。

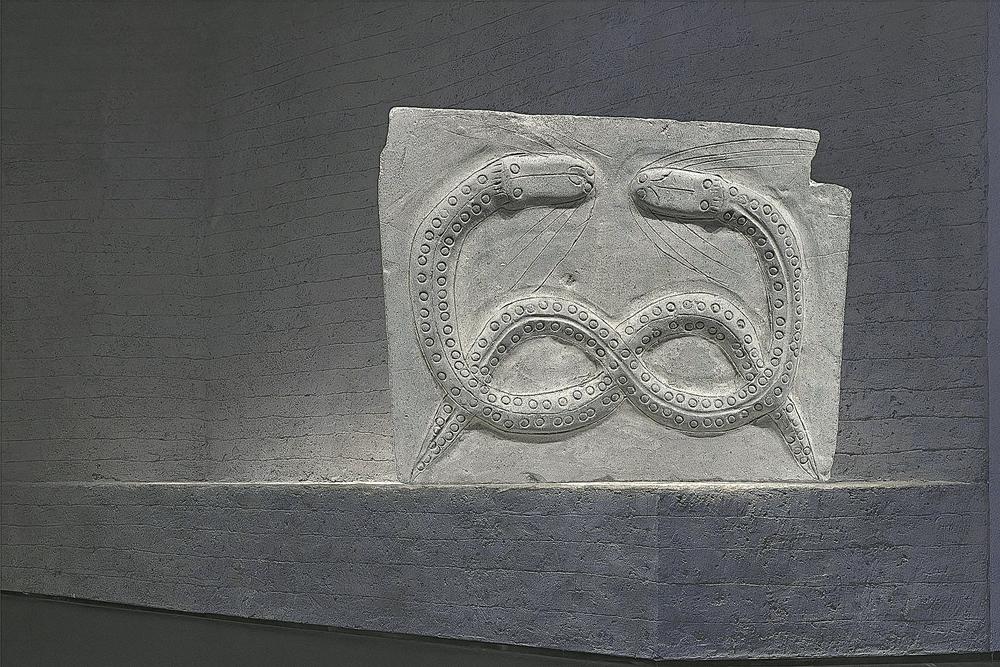

蛟在江水中行进,不从桥下穿行,而是从桥上飞跃而过,此刻飞沙走石,江河之中波涛汹涌,掀起大浪。古人为防止桥被蛟冲塌,修桥之时都会在桥洞上方高悬利剑。

锦江在华阳与江安河相会,此处被称为二江口,江面上建有石拱桥二江寺桥——桥名得自于桥头的二江寺。二江寺古桥建于清道光五年(1825年),是成都现存最古老、最大的石拱桥。此古桥的一大特色,就是为了防止蛟走桥下过而在桥洞中悬挂的宝剑。

刘孝昌介绍说,在老成都人眼中,江河里有蛟借水而走时,水涌浪高,甚至会冲刷两岸河堤,使岸边房屋发生倒塌。

待风平浪静大水退后,可看到走蛟留下的痕迹。蛟所到之处,河边或水中芦苇顺水势整齐倒成一片,桥上栏杆挂满水草与浮萍。昔日家住锦江岸边的老人们,时逢夏日聚在一起摆龙门阵时,常绘声绘色地说,在好多好多年前,他奶奶在雷雨交加夜的第二天早上到河边洗衣裳时,听人说万里桥、九眼桥中洞上的石栏杆挂满青苔和水草,这是昨晚锦江走蛟时,蛟从桥上路过留下来的。

现实生活中,当然不存在蛟,也不会真有蛟借洪水入海。其实,所谓走蛟,是古人借助从蛇到蛟、龙这一演变过程,对洪水赋予的浪漫想象。古人固然留下了悬剑斩蛟的习俗,但他们也同样重视以科学的方式防范洪水,比如二江寺古桥的桥墩就建有分水石。

作为中药材的蛇 蛇胆、脆蛇与三蛇酒

蛇可入药。刘孝昌说,昔日成都街边的草药摊为招揽患者,往往用一根皂角树枝,悬挂三五个蛇胆作为招牌。蛇胆入药历史悠久,最早见于汉末医学著作《名医别录》,其“蚺蛇胆”条载:“味甘、苦,寒,有小毒。主治心腹痛,下部疮,目肿痛。膏,平,有小毒。治风毒,妇人产后腹痛余疾。”

蛇胆外形呈椭圆形,或卵圆形,味苦腥,其大小轻重因蛇的大小长短而异。蛇胆主要用于泡酒入药,具有清热解毒、化痰镇痉、明目功效,泡酒常用的是乌梢蛇的胆。蛇胆虽是一味中药,但绝不能自行食用,更不能生吃,否则会损伤肝肾。

脆蛇,是另一种中药配方。刘孝昌说,昔日在成都每逢春末夏初之时,在大街小巷的中药铺门口,会挂出一个大粉牌(涂有白漆的木牌,用以记事),在粉牌上用大字写着“本店收售脆蛇”。

脆蛇,是一种蛇蜥科脆蛇属爬行动物,又名蛇蜥、金蛇,其体色变化较大,体背有浅褐色者,亦有乳白色的。脆蛇生活在竹林、草丛之中,多穴居,以蜗牛、蚯蚓为食,八九月间产卵,冬季入眠。

脆蛇入药历史悠久,唐代《本草拾遗》首载此药。脆蛇无毒,叶辛温,具有除瘀祛风、消肿解毒的功效,主治久痢、骨伤、痈疽肿毒等症。《四川中药志》载:“脆蛇可入肝、脾、肾三经。”

清代药书《本草纲目拾遗·鳞部》引用了多本地方志或游记里关于脆蛇的记载,讲了一个神奇的故事,说是脆蛇见到人或者听到人的声音,会跳起来,自行断为数段,等人走了之后,又会自行接上。

其实,脆蛇当然不能断而复续,但是,它能像壁虎一样,具有断尾求生的功能——这也是脆蛇名字中“脆”字的来历。当脆蛇遇到危险时,会自断其尾,断下的尾巴还能在地上蠕动,以吸引捕食者的注意力,从而赢得逃生机会。而这一段时间,脆蛇又会长出新尾巴,这也是古人误读为“断而复续”的原因。

捕捉脆蛇的传统方法,是在蛇路上放一竹筒,脆蛇会以为是蛇洞,会自行钻进去。古人还说,此时需眼疾手快,动作稍微慢一点,又会脆为数段。

脆蛇的制作工艺很考究,春末夏初时,将脆蛇捕捉后,先用酒醉死,以头为中心,盘成圆圈,穿竹签固定,再以微火烘干成药。记者母亲年轻时在中药店当营业员,她说,脆蛇作为一种名贵药材,存放在药柜上方的小瓷缸里待售,售卖时会根据中药处方按重取用。

除了蛇胆、脆蛇之外,蛇蜕、蛇干,甚至蛇毒均可入药。

蛇还可以直接用来泡酒入药,如有名的三蛇酒。具有祛风湿、通经络、除瘀肿等功效,已有上千年的制作历史。

三蛇酒的原料,选用三种蛇,比如乌梢蛇、蝮蛇、白花蛇,或者金环蛇、银环蛇、过树榕蛇。其制作工艺极为讲究,共有二十多道工序:首先将蛇清除内脏,剁去头尾,清洗干净,切成短节,再与生地黄、冰糖汁等一起装入坛子内,倒入白酒,封好坛口,静置浸泡两年多时间,方可出售。

三蛇酒多见于广东、广西和福建地区,而上世纪四五十年代,在成都青石桥北街与东大街交会处,也有一家多年专卖三蛇酒的店铺。刘孝昌说,售卖三蛇酒的店铺在成都仅此一家,据说是一位广东人开的。

青石桥这家专卖三蛇酒的店铺,位置很好,占着临大街的两间铺面。不过,店铺生意虽好,门面却显得格外冷清。刘孝昌说,从这家店铺前过往的行人多不逗留,很多女性甚至在必须路过时绕行到街对面,究其原因,是因为那几个泡着毒蛇的大玻璃瓶。

刘孝昌介绍说,青石桥这家店铺门前的长柜台上,放有几个大玻璃瓶,每个酒瓶里都泡有几条又长又粗、张牙露口的毒蛇,令过往行人望而生畏。

2020年起,国家出台规定,全面禁止食用野生动物,三蛇酒停止生产制作。不过,那些与蛇有关的往事都保存在成都人的记忆里,讲述着人与蛇和谐相处的故事。

本版稿件未经授权严禁转载