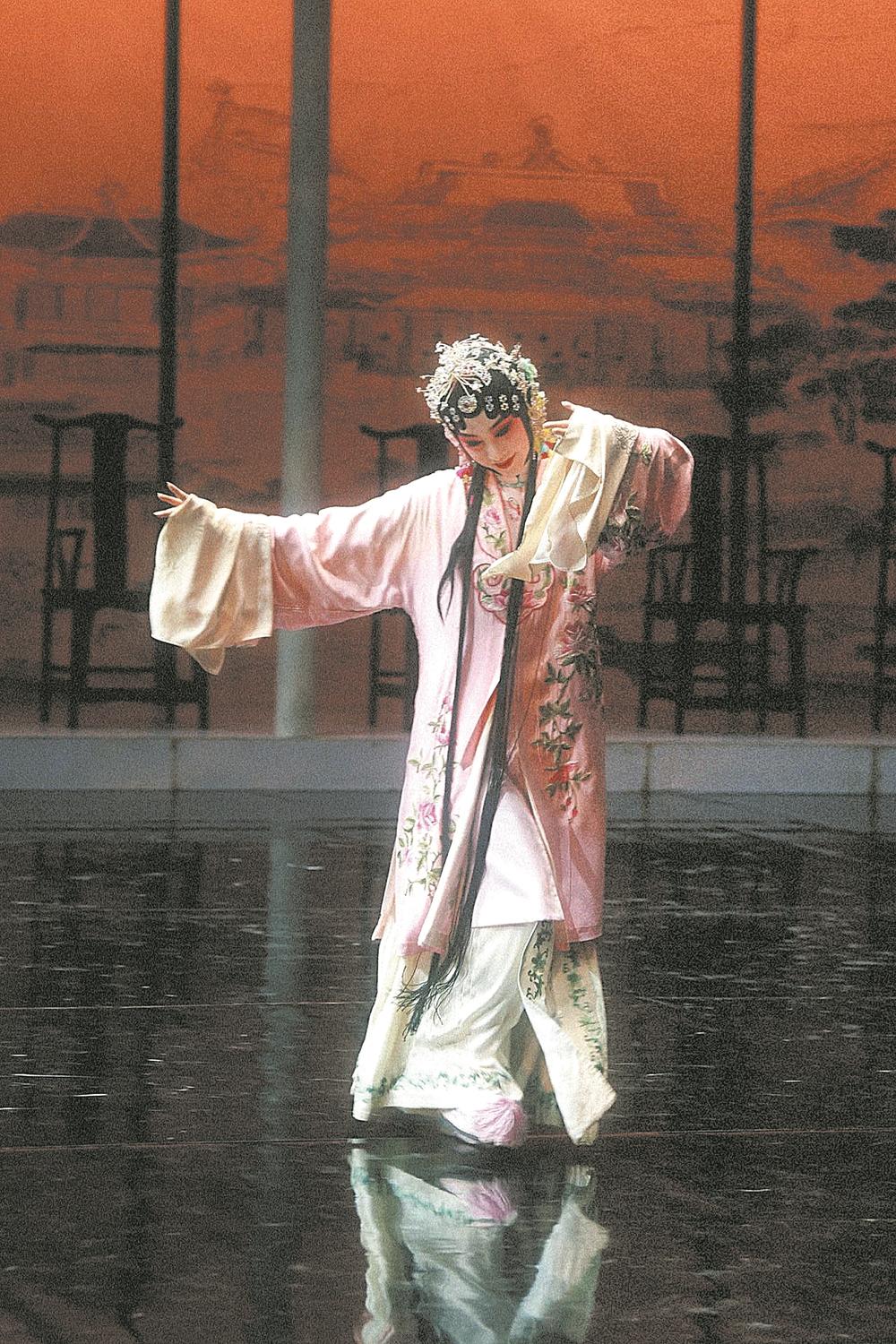

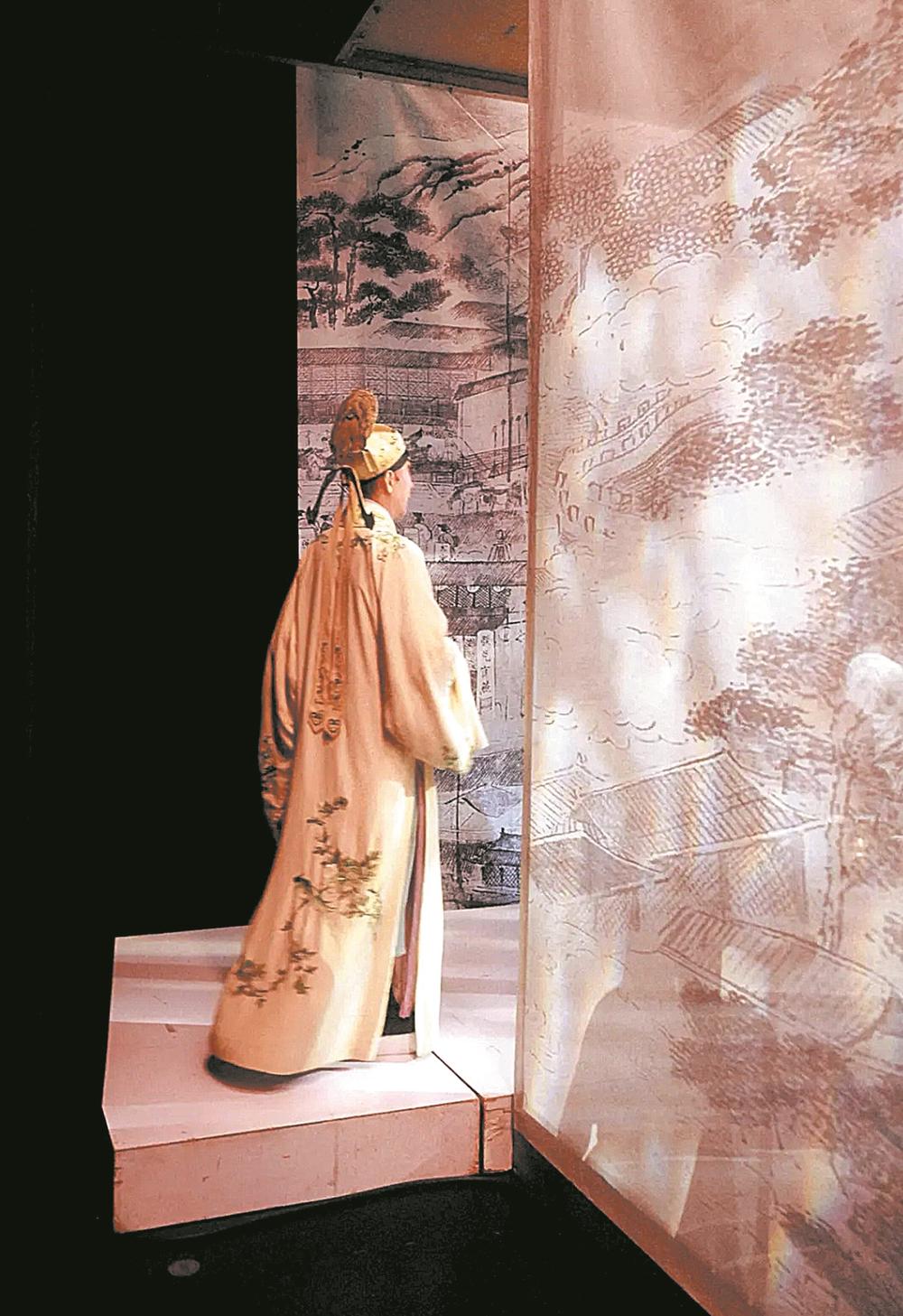

作为世界文化艺术宝库中独具东方特色和中国韵味的艺术样式,戏曲在传递中华民族传统美德和伦理观,增强民族凝聚力和文化自信心方面发挥着重要作用。

随着时代的变迁,戏曲的内容和精神风貌不断与时俱进,当代中国人民的奋斗故事成为戏曲新的创新题材。

在中国戏剧家协会顾问、中国戏曲现代戏研究会会长季国平看来,传统戏曲在当代的发展,面临着现代文化多样化和青年观众流失的挑战。他表示,从当下的艺术实践来看,与时俱进、传承发展好传统戏曲,把握好以下三点尤为重要。

一是充分认识戏曲是累积传承性的舞台艺术。季国平认为,日新月异、丰富多彩的现代生活为传统戏曲的发展开拓了更为广阔的舞台空间,出人出戏已经成为全国戏曲工作者的自觉行为。

经典剧目在长期的流传中,历代戏曲家都会根据所处时代和观众的喜好,不断进行加工提高。所以,经典剧目累积了他们的创作精髓和表演才华,是千锤百炼、潜心创造的结果。从戏曲发展史来看,戏曲经典的流传过程是一个传承有序、累积发展、常演常新、不断升华的过程,戏曲的传承性比起其他舞台艺术来都要突出。

“可见,累积传承、守正创新正是戏曲艺术最基本的规律。”季国平表示,“当代戏曲工作者必须充分认识戏曲传承发展的规律,放下身段,敬畏传统,学习传统,老老实实传承好前人的成就,才能扎扎实实做好创新发展。梅兰芳曾经表示,‘有些人认为创造新东西,应该从头到尾另起炉灶,不必向传统学习,这是无稽之谈’。在梅兰芳看来,即使是现代戏创作,也是运用、继承和发展戏曲艺术的传统形式和技巧,并根据技巧的表现原则来创造适合于现代人物的新唱腔、新格式、新手段和新程式来。”

二是以时代精神和戏曲审美引领新戏创作。文章合为时而著,歌诗合为事而作,戏曲也不例外。只有传承戏曲的精华,进行与时俱进的革新发展,观众才会喜爱戏曲。

“谈到戏曲审美,我们要从本质上去认识戏曲到底是什么。”季国平认为,戏曲有着独特的表现方式和审美风范,追求形神兼备、意境深远,讲究情趣生动、以情感人,并形成了一整套独特的表现技巧和功法。

“我们应以开放的姿态学习借鉴西方舞台艺术的精华,更应从戏曲审美出发,明白了传承什么、发展什么,才能知道新戏创作及人才培养应该如何发力、从何处发力。”季国平表示,传统戏曲是丰富多彩的,不同地域的地方戏应把握好本剧种优势,强化独特风格。

值得强调的是,戏曲的审美观是有别于西方的,比如戏曲从形成之日起,就形成了偏爱喜剧的传统。其实,戏曲的喜剧精神是中华民族积极向上、乐观自信的人生态度在戏曲创作上的体现。只有创作更多观众喜闻乐见的好戏,吸引更多青年观众进入剧场,戏曲才会有更加美好的未来。

三是以演出为中心环节,打造新经典,培养新观众。好戏是演出来的,经典老戏是市场积淀下来的,新戏要在与观众的互动中不断打磨提高,才能成为现代新经典。

季国平表示,以演出为中心是戏剧的基本属性,经典剧目固然可以作为案头文本欣赏,但其存在价值是在“场上”。经典在演出传承中形成,经典的魅力在于与时俱进、常演常新。“戏剧界有一句俗话,‘七搞八搞,没完没了’,说的正是新戏水准的提高是一个不断演出、不断打磨、不断升华的过程,只有经过千锤百炼,才能创造新经典。”

季国平建议,建立优秀剧目保留机制,激励和扶植新经典的形成,制度化地推动优秀剧目的建设,让新戏成为经典,让观众爱看新戏,开创当代戏曲传承发展新局面。