读城记

很多城市周围都有山,如同欧阳修的《醉翁亭记》,开篇就来一句:“环滁皆山也”。

山是城市的期待,如同成都人一想到城市喧嚣不远处就有青城山那样一个所在,想到山里的花草树木、茅屋林泉,心里就无端生出一丝安慰。

山乐意向城里人分享自己的幽静与雄伟。孔子说:“仁者乐山”,你或者“相看两不厌”,或者“会当凌绝顶,一览众山小”,然而,山永远安静地屹立在城市周围,让人体会到何以叫“山盟”。

本期读城:北京、福州之城市与山

记忆

30多年前的照片,每张都写了几句话,透着诗意,透着亮丽的心情

20世纪90年代初,我第一次登长城,就是从八达岭长城起步的。

记得那是在秋冬季节,风特别大,大到上一个台阶都十分吃力。走在前面的人,手里拿一件红色的衣服当作指示旗。可是无论怎么走,那红色还是在前面很远的地方飘舞。

风,吹不干身上的汗;上一个台阶的豪迈,也替代不了腿脚酸软。

绿色植被很少的山上,依然在萧瑟的风中晃动着枫叶的景致。

靠在厚厚的城墙上照相,似乎这就是那时最满足的画面。怀揣四五个胶卷,那是一种奢侈,120的相机、135的相机,不知不觉中,几个胶卷就像打出去的子弹,弹尽。

回来后,黑白胶卷自己洗印,彩色胶卷送照相馆代洗。

我的第一个彩色胶卷,就是拍的八达岭长城。记得我当时没有立即走开,再三地问,什么时候能洗出来?人家说最少三天。我依然不愿意走,期待地等在照相馆的门口,眼巴巴地,一会儿一眼地望向柜台前的女同志。她看见我这样,所以几次往返洗印室,几次邀请我进去坐着等待。天很凉,但我的心被她的态度温暖到了。

终于,一摞带着温热气息的照片递到我手里。我一张一张急切地看着,忽然感觉照片里的自己精神状态比当时照相时要好很多。

特地去蓝岛大厦买回一个相册。给每一张照片写了几句话。透着诗意,透着亮丽的心情。其中的一张,被我选中,烤在了一个白色的瓷杯上。

召唤

其实就是想站在长城上,踩着一块块青砖,就那么豪迈地站立

前不久,几个友人相约,又一次出游。从北京延庆区G6京藏高速58号出口出去,向着八达岭长城进发。

这一次出行的目的,似乎多了几分内涵。因为我忽然感觉到来自长城本身的一种召唤。几天的准备,其实就是想站在长城上,脚踩着那一块块灰色的青砖,眼望向长城内外的天,然后,就那么豪迈地站立。

八达岭长城是一首诗。站在长城上想写诗,想抒发情感,想朗诵有关它的诗句:“上下两千年,纵横一万里”……时空跨度,为八达岭长城的巍峨守望写真。

一幅长城画面展开的同时,让人想到一个个中国传说和中国故事。

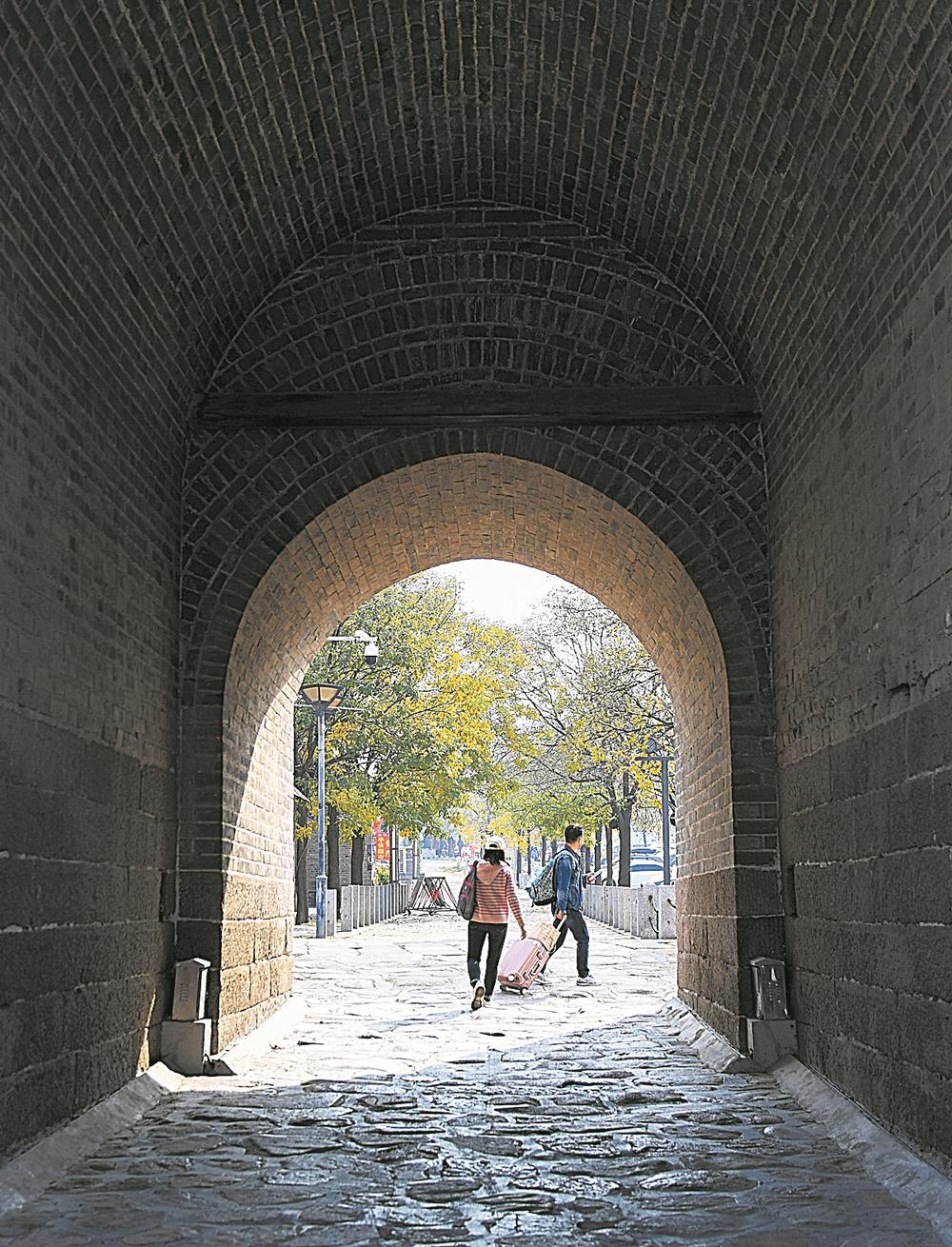

位于延庆区军都山、关沟古道北口的八达岭长城,作为中国古代防御工程万里长城的一个重要组成部分,是明长城的一个隘口。就在这里,八达岭长城成为居庸关的重要前哨。地势险峻,居高临下,地理环境优越,史称“天下九塞”之一,是万里长城的精华。自古以来,这里就是通往山西、内蒙古、张家口的交通要道。

网上流传着一个帖子,据说是北大一个教授写的,题目是《上下五千年,纵横九万里》,作者诗意地拉开历史大幕,上天入地五千年,纵横南北九万里。网友认为,“中华文明被北大教授整理得如此清晰”。这位北大教授试图告诉读者他思考的一个问题:中华文明屹立东方5000年,为什么绵延不断?

我们之前读历史了解到,四大文明中除了巴比伦文明、埃及文明、印度文明外,就是中华文明。为什么希腊文明和波斯文明没有被列入四大文明之中呢?有人认为它们年代不够久远。作者说到了帝国时代,公元元年前后,两大帝国并存:西半球的罗马帝国和东半球的秦汉帝国。“秦朝太短,汉朝时间比较长,秦汉帝国,压住了地球的分量。”这两大帝国有一个共同的敌人:北方游牧民族。

侵扰秦汉帝国的游牧民族叫匈奴。对付匈奴,秦汉帝国有两种方式:秦始皇建造万里长城,汉武帝培养了卫青、霍去病等将军与匈奴打了几十年的仗。

再后来,罗马帝国也遇到了北方游牧民族。这个北方游牧民族是谁?据说就是被汉武帝打跑的匈奴,跑到西边去了。他们和西边的游牧民族联合在一起,经过几代人的努力,把罗马帝国瓦解了。

匈奴是个历史悠久的北方游牧民族,祖居于欧亚大陆的西伯利亚地区。中国古籍中的匈奴是秦汉时称雄中原以北的强大游牧民族,公元前215年被逐出黄河河套地区,在以后的岁月长河中,逐渐消失在中国的古籍里。

这些历史资料的记载,从一个层面说明了一点——西罗马帝国消亡了,欧洲从此进入中世纪,漫漫长夜一千年;而长城恒久而不绝的守护,演绎了一首象征中华民族坚韧和信念的长诗。

奇迹

站在长城上,优美而厚重的诗意,令人生出无言的感动

高度在六米至九米的城墙,充满了中国人民的智慧。这长长久久的存在,有着一种历经万难却不曾衰落的神圣气质。站在长城上,那一刻,会让人产生一种民族自豪感,一种对历史片断的反思。仿佛,城墙上的每一块砖,都曾在某一个漆黑的夜晚,为迎来明日的曙光而吟唱。

有人说,如果用一句话恰当地比喻中国,会联想到一句:“上下五千年,纵横一万里”。

有人也说,我们不说五千年的历史,只说纵横一万里的疆域。

长城不在别处,就在这里。可能我们永远也无法参透长城存在的更深远的意义,但它今天依然能够和我们在一起,这本身就是奇迹。

长城可以成全防御,保卫家国,肯定还有没被挖掘出来的细腻动人的传说。城墙、梯道、垛墙、垛口、台堡、城台、战台……2000多年的历史,1万多里的防御工程,在明代《长安夜话》里有一笔记载:“路从此分,四通八达,故名八达岭,是关山最高者。”

今天所说的万里长城,多指明代修建的长城。东起鸭绿江,西至嘉峪关。历史上,八达岭长城是护卫居庸关的门户。

古人有“居庸之险,不在关城,而在八达岭”之说,是有缘由的。从八达岭长城到今天的南口,中间是一条40里长的峡谷。峡谷中建有居庸关,这条峡谷因此得名关沟,而真正扼住关口的就是八达岭长城。

有人说,时光无形。又有人说,时光有形。八达岭长城是有形的长诗,是中华民族一脉相承的智慧结晶。

以前,听人们讲述八达岭长城的时候,人家那种凝重骄傲的眼神总是令人神往。

一诵看过去,一读看未来。朗诵抑或诵读,怀着更丰沛的激情惊叹:八达岭长城啊,你是和谁一起从古至今站在了这里?对中华民族生死荣辱的忧患,对华夏故土故园的深情眷恋,还有岁月赋予你的力挽狂澜的雄心壮志,你注定就是一首热血奔涌的长诗,将你炙热的表达流淌在山河田野的字里行间……

那种优美诗意的厚重感,尽在八达岭长城无言的巍峨当中。

今天,我站在长城上,再次体味到那种无言的感动,已然忘却了这是第几次前来重温这首“长诗”了。华静/文