□舒墨煊

小寒首候,忽见西郊草堂的檐角挑起一痕胭脂色——仿佛是千年前杜工部手植的朱砂梅,穿越乾元二年的风雪,准时点燃了成都的春信。至正月初七人日前后,浣花溪八百亩梅林已值盛时,青羊宫至合江亭的梅径上,宫粉梅瓣落满诗碑,而枝头新绽的玉蝶梅,正与二十四番花信风“始梅花,终楝花”的时序暗合。

第一叠:诗笺酬梅,斜阳古今

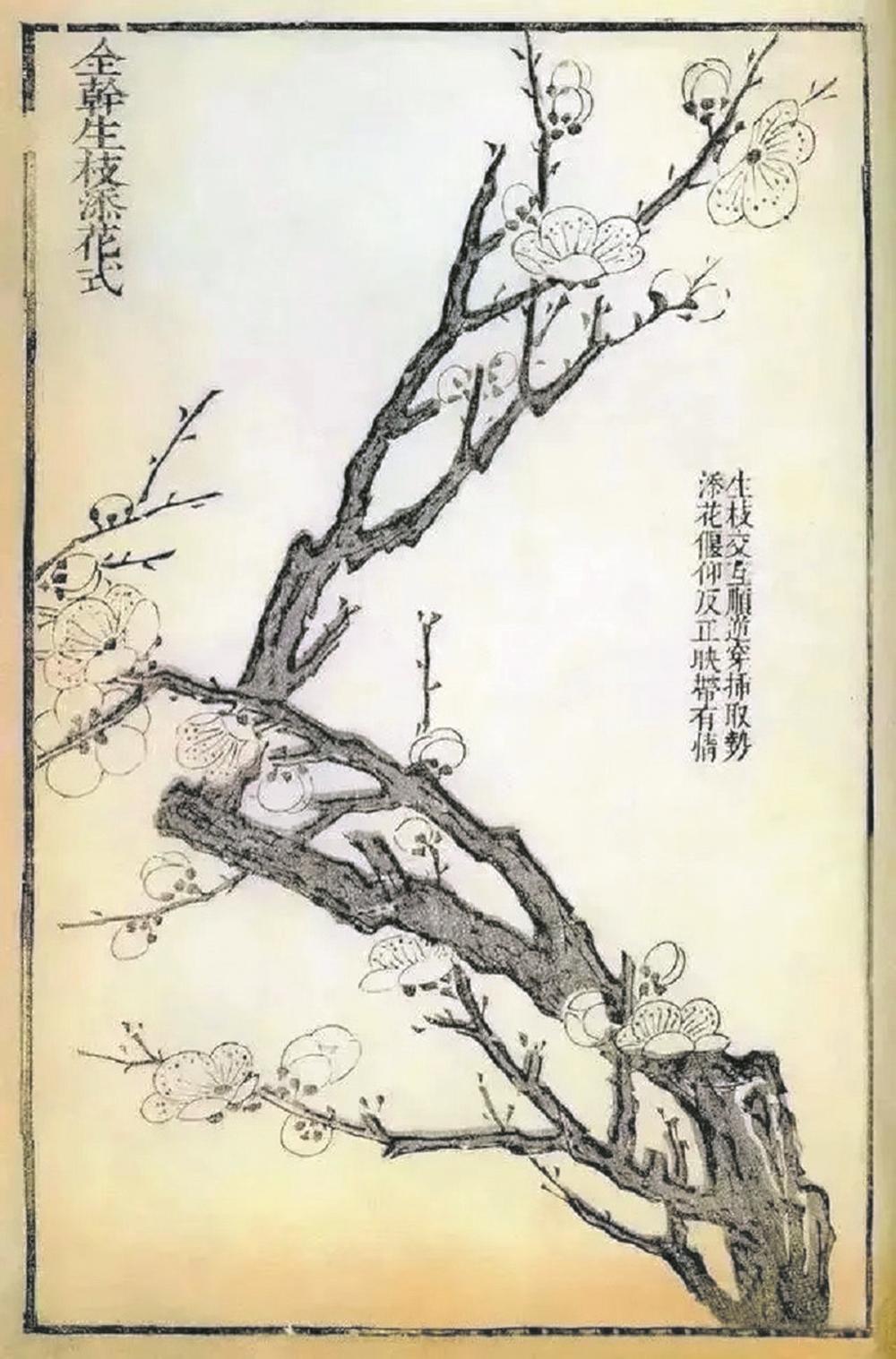

疏影横斜的典故,原是林和靖在孤山写就的注脚,却在浣花溪畔显出了别样风神。草堂柴门前的玉蝶梅正簌簌落着六出冰绡,那些素白花瓣坠入工部祠前的砚池,恍惚便化成了《和裴迪登蜀州东亭》里未干的墨迹。“江边一树垂垂发”,杜诗中的梅魂,此刻正在枝上颤动。

草堂梅事,始于杜甫与高适的“人日酬唱”。乾元二年人日,高适寄诗“遥怜故人思故乡,梅花满枝空断肠”,杜甫睹梅思友,回以“幸不折来伤岁暮,若为看去乱乡愁”,将乱世飘零之苦、故交相惜之情,尽凝于数瓣寒梅。而今草堂北门梅园内,“红梅艺术展”正盛:五百余盆百年梅桩,或如苍龙探海,或似孤鹤引吭,旁边穿汉服少女用暖宝宝焐热冻僵的手指。她发间花簪弯折的投影,正是梅枝虬曲的弧度。

转过水槛,忽见一树宫粉梅倚着花径门洞,淡红花瓣边缘镶着银线,恰似诗笺上晕染的朱痕。蜡梅此时已零落成泥——那樟科灌木终究不是真梅,纵有冷香袭人,到底少了真梅的玉骨冰姿:真正的梅韵,原是要待入春前的寒露来催发的。

第二叠:

梅格三变,清贞入骨

沿锦江而下,浣花溪的梅影正在水波里书写二十四番花事的初章。望江楼下的梅廊此刻最是旖旎。垂柳的绿烟是吴道子的春蚕吐丝,老梅的红萼却是徐熙的没骨写意。陆放翁笔下“二十里中香不断”的盛景,原是这般虚实相生的画卷:朱砂梅的倒影在桥下碎成点点丹砂,恍若当年薛涛在《酬辛员外折花见遗》里遗落的诗眼。

宋代张功甫在《梅品》中列“淡云、晓日、薄寒”二十六宜,将赏梅化为心境镜像。林逋孤山植梅,疏影投水成“梅妻鹤子”的幽寂;王冕墨池写梅,清气凝作“只留乾坤”的孤高。至近代,石评梅寓居“梅窠”,以冷艳对抗旧世枷锁,梅香遂成独立精神的图腾。而今成都路边处处可见梅花,晨练老者指之如认故友——从士大夫的比德之物,到市井的生活知交,梅之精神终在人间烟火里落地生根。

墙角的老梅总比别处早开三日。枝丫间突然探出直播杆,穿羽绒服的主播在教网友辨认朱砂变种。忽有汉服少女将即兴填写的《鹧鸪天》系上梅梢,笺尾二维码在风中轻旋——这场景恰似杨万里笔下“折梅未必多奇事,且看新诗换旧诗”的预言,在数字时代衍生出新的互文。

第三叠:

冷艳要宜新世界

苏州问梅阁外,老梅需斜倚太湖石,方显“疏影横斜”的逸趣;杭州灵峰探梅,必要绕屋三十树,始成“香雪海”之空蒙。古人以“二十六宜”界定赏梅雅境,张功甫的审美范式,在当代演化出更复杂的维度:上海静安雕塑公园用锈钢板衬宫粉梅的柔媚,贵州荔波万亩梅园用AR呈现“数字梅林”,无论是装置艺术解构古典意象的巧思,还是数字代码重构现代梅魂的新意,中国人始终在寻找调和现实与理想的“第三种滋味”。

寻常百姓家,亦效仿古雅:白瓷瓶插素心梅三两枝,佐以佛手、南天竺果,便是岁朝图景;玻璃皿盛清水,浮红梅数朵,竟成现代艺术。梅花审美史中曾有无数次的误读与重构——王冕泼墨的“不要人夸好颜色”,在当代演化成小红书博主的流量密码,亦化作都市女性腕间刺青的痛感美学。我在暮色中穿过浣花溪醉梅园,陆游塑像的衣袂沾满美人梅的花瓣。手机突然震动,朋友圈里正刷着用AI写梅诗,这让我突然想起了诗人海子那句:“我们确已回到最初的梅香”,只不过这次,我们带着分子式、二进制和赛博朋克的月光。

暮色渐沉时,草堂的梅瓣已飘过第七重院落。电子灯笼映着真梅花,古琴混响伴着落瓣声,这般场景,恰似梅花穿越千年风雪,终在钢筋丛林里续写新的传说。

本版稿件未经授权严禁转载