□舒墨煊

大寒第三日,肃杀了一冬的院子里忽有寒香破空。寻香而去,海棠树下,天青泥素盆里的细叶寒兰不知何时绽放了。竹叶般的青绿花瓣一字平肩,白色花舌中央有一圆形红斑,如霜刃般割裂朔风,幽香竟比春兰更烈。花茎极细,高挑出架,一箭花生生在寒露中开出孤绝的气势。二十四番花信风里,兰独守岁末的隘口,似天地特意将最清绝的香魄,藏进最凛冽的时节。

我总疑心寒兰的魂魄是寒潭里淬炼过的——愈是霜欺雪压,愈要迸出三尺清光。所有国兰的分类中,我独爱寒兰。细腰素盆中,孤植三五苗细叶寒兰,便勾勒出清癯风骨,好似收容了半卷未写完的瘦金书贴。现在市场上许多杂交寒兰叶型肥大,香气也与原生品种相去甚远——正如工业熬制的兰膏,喷些甜腻香精充作清贵,终究沾了浊世烟火气而失了道心。

立春过后,院中的春剑也竞相绽放。3年前,我从花市买回的三苗春剑“粉桃”,如今亭亭盈盆。六枝花箭从苗间斜逸而出,一箭四五花,花瓣较寒兰更显丰润——粉瓣透出冰绡般的莹白,在料峭春寒里晕染开一抹烟霞。寒兰与春剑并置,若论香气则是各有千秋:前者香如雪刃破空,后者馥若云锦堆山。

我将兰捧进屋内供赏玩,结果袅袅间,那抹寒香竟遁去无踪,不打半分招呼。怪不得陈继儒说“坐久不知香在室”,芝兰入室,如系名士于廊庑,于兰是折辱,于人是可笑。

蜀地盛产兰草,我曾在山里见过野生兰。腐叶堆积的溪涧旁,三五茎花斜出石隙,幽香似有还无。真入深林方知,兰的香原不是给人嗅的,它开给涧底游鱼,开给苔衣石骨,开给千年流转的星霜。《孔子家语》说“芝兰生于深林,不以无人而不芳”,2000多年前的哲人早勘破天机:至道在孤往,何必万目睽睽?

我拜造化为师,将院中百来盆兰草,全用树皮种植,并排置于鱼池边的树荫下。海棠、溲疏、绣球等乔木灌木一字排开,夏季树荫蔽日,冬季又用落叶层层覆住树下兰草,像给深林中的隐士披了件百衲衣。我浇水也颇为懈怠,春秋天气宜人的时候,便用水枪任意喷洒,一天几次也是有的。到了寒冬盛夏,竟是躲在家中门也不出,兰花全靠雨露滋养。便是这样的“野性种植”,养出来的兰花却生机蓬勃,岁岁抽芽复花,哪有半分传说中的闺阁弱质?

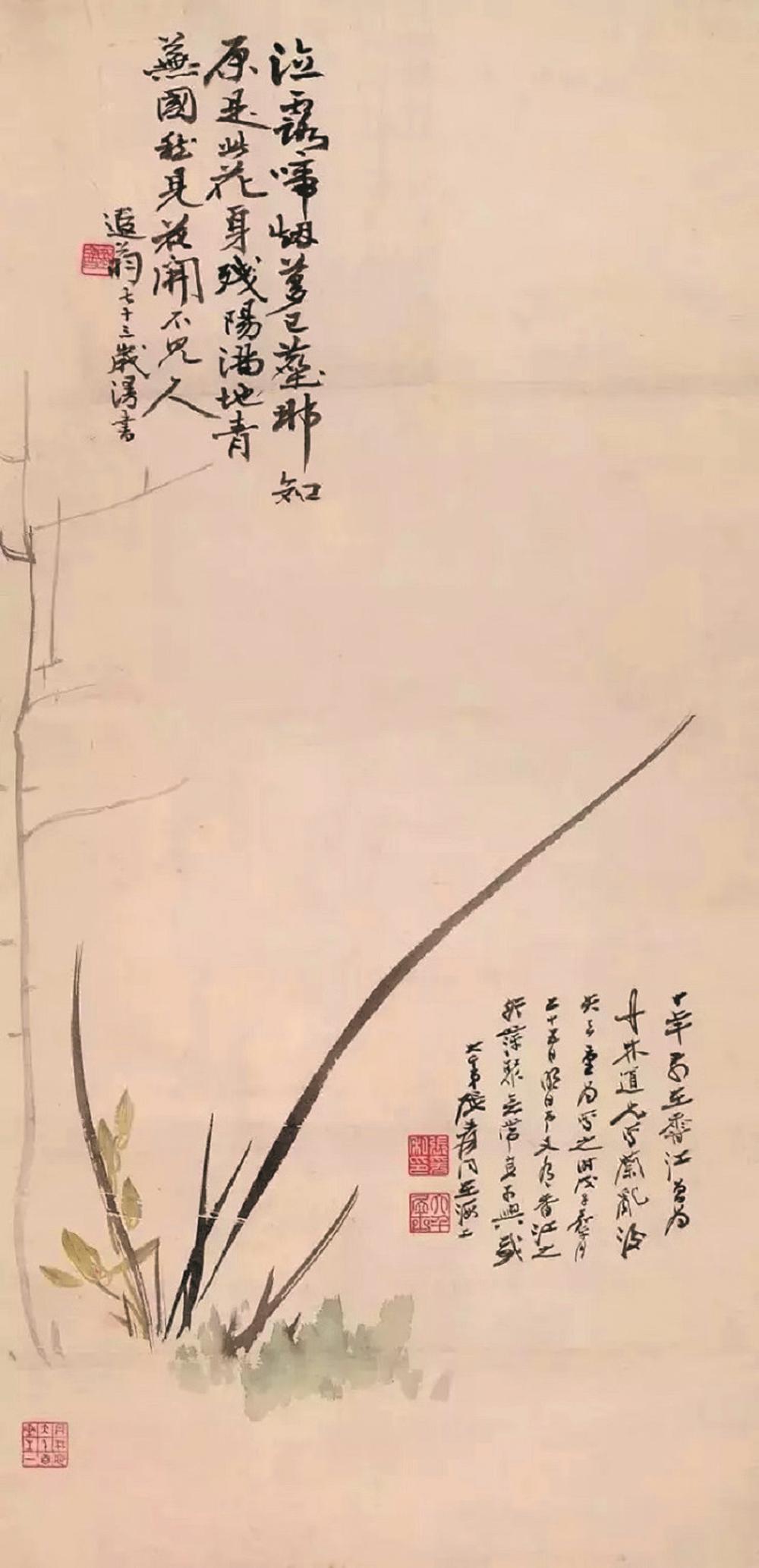

遥想宋人赵时庚作《金漳兰谱》,“以清、雅、贞、幽”赋兰以隐逸气质;明代王象晋《群芳谱》建立“瓣型理论”,将兰按品级划分,使文人雅玩走入百姓家;至清代郑板桥题画曰“兰花本是山中草”,提出兰花应有丈夫气,始将兰之傲骨呈于世人面前。

一竹一兰一石,有节有香有骨。

郑板桥一生爱画兰、石、竹,画兰花时喜欢在兰花丛中认真地画上荆棘,以寓君子与小人。“不容荆棘不成兰,外道天魔冷眼看。”无小人不成君子,正所谓麻生蓬中,不扶自直。板桥笔锋扫过兰叶时,是否也听见了兰发出相似的铮鸣?

前年冬深,我在终南山上,忽见断崖侧逸出一丛兰草。冰凌垂挂的花茎上,素瓣凝着霜痕。饶是人间刀霜剑影,偏见那兰草在崖缝间抽出新芽。就像薛纲笔下“不将颜色媚春阳”的兰,愈是无人问津处,愈要活成自己的证道碑。

晨起推窗,见兰在风中微微颤动。想起孔子当年过隐谷,见香兰独茂,停车援琴作《猗兰操》。2400年后的今天,我的院中亦有一缕不肯屈就的寒香。原以为寂寞是口枯井,而今方知井底未必是困顿。大寒将尽之时,二十四番花信风即将吹醒春天,而深林处永远会有新的林深——或许在终南断崖,或许在青城溪涧,或许就在这方飘着冷雨的庭院。