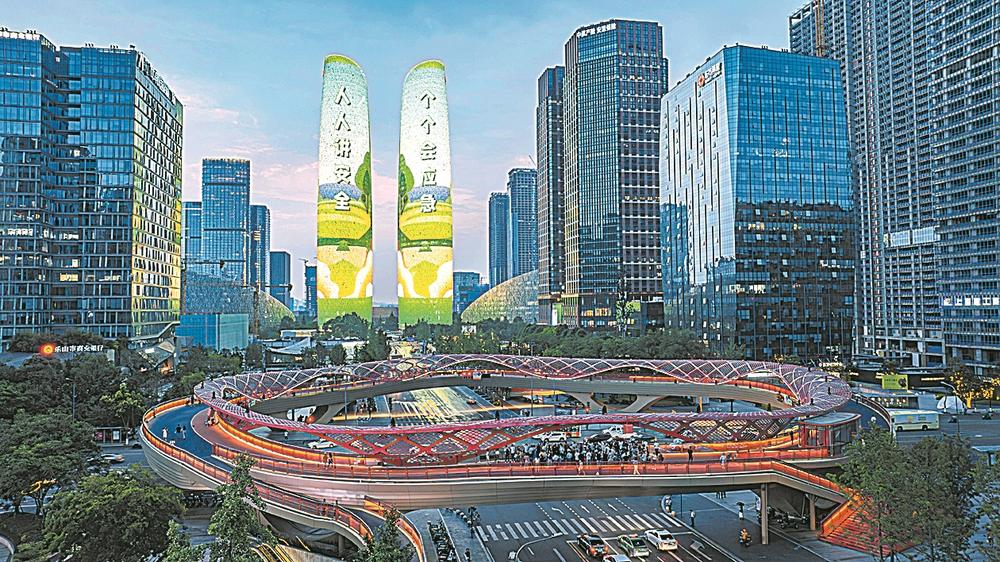

春潮涌动,万象更新。2025年是“十四五”收官之年,也是“十五五”蓄势之年,城市处处彰显着新活力,发展脉动愈发强劲。

在宜居、韧性、智慧城市的建设蓝图中,安全始终是不可或缺的基石。2025年政府工作报告中提出,要更好统筹发展和安全,坚持在发展中逐步化解风险,努力实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

同时,今年成都市政府工作报告中也对安全工作作出了明确安排部署。成都将聚焦构建城市智慧高效治理新体系,加力提升智治善治众治效能、守牢发展底线红线,筑牢城市安全屏障。

深入开展安全生产治本攻坚三年行动、建成8个综合智慧应用场景、配强23个区(市)县282支队伍1.4万余台(套)救援装备……提升安全隐患治理效能,打造强大的城市生命线,成都正秉持安全发展的理念,稳步推进城市治理体系和治理能力现代化。

将安全生产落实到“最小单元”

为创新之城逐浪向新提供动力与底气

“安全生产”四字虽短,却是经济社会发展的基石,也是高质量发展稳步推进的关键所在。

2024年3月,成都市安全生产委员会印发《成都市安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024—2026年)》,通过深化源头治理、系统治理和综合治理,深入开展“十大行动”,着力防范化解重大风险。

同年10月,市安委会印发《关于开展安全生产问题隐患“大排查、大曝光、大整治”行动的通知》,23个区(市)县、28个市级重点行业部门制定具体实施方案,推动形成“1+23+28”“三大行动”体系。

成都,以“长期主义”的视野,把目光放在未来,从根本上强化安全生产的基础防范措施,不断完善安全生产体系,确保经济社会的持续稳健发展。

在安全生产治本攻坚三年行动承上启下的关键之年,成都又将如何做好安全生产工作?如何把“安全”的锚点一插到底?

以安全生产治本攻坚三年行动为主线,成都将继续常态化开展安全隐患排查整治和重大隐患治理,紧盯城镇燃气、交通运输、建筑施工等重点行业领域,动态建立隐患问题台账,精细化落实管控措施,全力整改和消除问题隐患。

把“面”扩大,把“效”提起来,把“大排查、大曝光、大整治”做到全面深入、高效有力。通过全面起底排查,辅以安全生产举报奖励机制,成都将推动从查一般性问题向查重大事故隐患突破,并进行全域覆盖曝光,加强行政处罚、责任追责等典型案例的曝光、整改回访,健全直达末梢的机制,实现闭环整治。

针对风险防控能力提升,成都将建设完成城市安全风险信息管理系统,在10个重点行业领域和4条城市生命线风险评估的基础上,拓展实施25个行业57个细分领域安全风险辨识分级管控,及时精准发布安全风险预警提示信息,提升风险防范的针对性和实效性。

举措良多,重在“掷地有声”。只有将安全生产落实到每一个“最小单元”,奋进中的创新之城才更有动力与底气逐浪向新。

数字信息与安全建设深度融合

为城市构筑起全方位、多层次、智能化的安全防护网

预警中心值班室里的警报声响起,值守人员通过城市安全风险综合监测预警平台精确定位事故地点,借助智慧蓉城的交互枢纽,迅速将信息传达到相关职能部门,第一时间处置紧急状况。

目前,成都已攻坚建成城市安全风险综合监测预警平台,搭建织密“1”张感知网,绘制“1”张全景图,完善功能数据标准“3”大体系,建成地下管网、桥梁、隧道、危化全链条、人员密集场所、自然灾害等8个综合智慧应用场景。

该平台汇聚接入了102万余台(套)感知设备。其中,共享接入公安、交通、水务等领域的99万余台(套)已建感知设备;通过购买数据服务方式新建部署2.7万余台(套)感知设备。同时,平台还汇聚治理了12345、119、120、网络舆情等公众感知数据,共享行业部门(单位)30余类33亿余条数据,积极构建“技防与人防互补、线上与线下融合”的城市安全感知网。

数字智慧化的应用让城市建设者能够以更加全面的视角和更加准确的精度实时捕捉并响应城市安全的每一个细微变化,确保安全发展的底线。

今年,借力国家城市生命线安全工程试点建设,成都将协同推动市级部门、区(市)县、权属单位,加快完善城市基础设施感知网建设。同时,在23个区(市)县和市级部门全面开展城市安全风险综合监测预警平台实战应用,探索运用AI人工智能、大模型等前沿技术,持续迭代平台监测、研判、预警、处置等功能,强化风险线上线下联防联控,推动治理方式转型和流程重塑,构建风险精准监测、预警智能发布、事件高效处置的“智慧应急”体系。

以“点、线、面”相结合的方式实现数字信息化与安全建设深度融合,为城市构筑起全方位、多层次、智能化的安全防护网。

探索提高防灾减灾救灾能力有效路径

为“最具幸福感城市”提供坚实保障

成都的大街小巷随处可见关于防灾减灾救灾的安全知识普及;校园、企业、社区定期举行消防安全、防汛抢险、地震避险等应急演练;每月初,市应急局会发布当月风险提示,提醒市民群众做好预防。

配强23个区(市)县282支队伍1.4万余台(套)救援装备、建成安全镇(街道)6个、综合减灾社区23个、Ⅰ类应急避难场所8个……过去一年,成都通过完善防灾减灾救灾工作机制、深化自然灾害风险普查成果应用、强化救灾物资保障能力等工作,让城市防灾减灾救灾能力得以进一步提升,为城市运行和发展提供支撑。

“城市是生命体、有机体,要敬畏城市、善待城市,树立‘全周期管理’意识。”立足于城市生命体理念,成都正探索出一条能切实提高防灾减灾救灾能力的有效路径。

今年,成都将全面启动新一轮应急预案修订工作,推动构建“1个总体+42个专项+59个部门”的预案体系。同时出台《成都市应急预案管理办法》,强化预案数字化管理及“一键启动”,提升预案衔接性、可操作性。

依托国家西南区域应急救援中心、省级航空应急救援基地,成都今年将构建实战救援能力融合提升机制,打造市级应急救援快反尖兵队,并开展“一主两辅”应急救援队伍强基提能行动,实施“五联机制”标准化建设,整体提升灾害事故应对处置实战救援能力。

同时还将出台《成都市进一步提升基层应急管理能力的实施方案》,实施整合安全防灾应急消防职责、建立风险隐患“一张图”、完善“镇街吹哨、部门报到”机制等改革强基举措,深入推进综合减灾社区、安全体验馆、应急避难场所等基础设施建设。

激发个体的能动作用,提升公众自身的防灾避险能力。结合实际,成都将在今年的各节点组织开展集中宣传活动,不断扩大防灾减灾科普宣教覆盖面和影响力,营造全社会参与防灾减灾的良好氛围。

持续提升防灾减灾救灾能力水平,让城市更具可靠性与强韧性,“最具幸福感城市”才会有更坚实的保障。

捷风/文 成都市应急管理局供图