许永强 李雨芹/文 冉玉杰/图

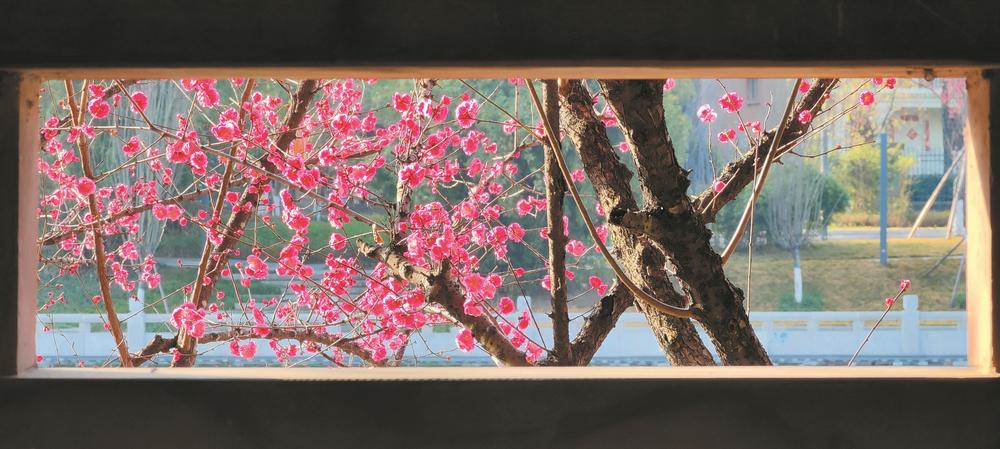

春回大地,万物复苏,又迎来了一年一度的赏花季。

立春后的成都,梅花处于盛花期,红梅似火,白梅如雪,相连成片,盛开如霞。每到初春,梅花次第绽放,成都便成了梅的海洋,宫粉梅、朱砂梅、绿萼梅暗香浮动,重现陆游诗中“曾为梅花醉似泥”的盛景。成都人自古爱梅,北宋名臣赵抃在《成都古今集记》记载的“成都十二月市”中就有“十一月梅市”。而梅花也以凌霜傲雪的品格、俊逸不凡的风姿、幽幽袭人的异香,成为文人墨客笔下必不可少的主题,留下了不少流传千古的名句。

到了3月,城市的色彩更像打翻了春天的调色盘。除了梅花,桃花、樱花、李花、油菜花、虞美人等数十种花卉也同时盛开,可谓满园春色关不住……人们走出家门,踏青赏花享春光。

蜀都梅花2000年

梅花在蜀地栽培的历史,可追溯至2000多年前。西汉文学家扬雄在《蜀都赋》云:“被以樱、梅,树以木兰。”可见汉代成都就把梅花用作城市园林绿化的树种。

1947年,有“梅花院士”之称的园林及花卉专家陈俊愉在他的第一本专著《巴山蜀水记梅花》中,收录了他在四川发现的野生梅花品种35种,包含四川梅花分布、习性、培植等内容。到20世纪80年代末,《中国梅花品种图志》中详尽地记录和分析了我国323个梅花品种,其中成都的梅花品种就多达45个。

隋唐至五代,成都人种梅赏梅进入到渐盛时期,梅花成了成都城市花木风貌的重要组成部分,杜甫有诗云:“还如何逊在扬州。”《全唐诗话》载:“蜀州郡阁有红梅数株。”“红梅”,即当时梅花的一个品种——朱砂型。

唐代西川节度使韦皋在府河和锦江交汇处修建的合江亭,便以梅著称。五代时,前后蜀在成都西南十五六里外修建的皇家园林蜀宫别苑园林(也称南苑),种植了大量的梅树。其中南苑有两株梅花树,夭矫若龙,人们称之为“梅龙”。宋代史学家曾敏行的《独醒杂志》记载,“腊月(王衍)赏宴其中,管界巡检营其侧,花时日以报府。至开及五分,府座领监司来宴,游人亦竞集。有两大树,相传谓之‘梅龙’。”

到了宋代,成都经济空前繁荣,成都市民更加注重游乐享受,从百姓到官员,成都人丝毫不遮掩自己对梅花、对生活的热爱。官府更是亲自种植梅花,悉心养护,这些官府负责的梅花被称为“官梅”。陆游《梅花绝句》自注称后蜀所种的梅花在开放之前,官府会派人去查看并把开放情况反馈给官员,使得花开最繁盛之时被众人掌握,吸引了众多文人挥毫泼墨。范成大担任成都知府时更是特地为此修建官梅庄,从别处移来十多棵大梅树并为此赋诗。宋代诗人白麟在成都合江亭写有诗句:“艇子飘摇唤不回,半溪清影漾疏梅。有人隔岸频招手,和月和霜剪取来。”诗句描绘出梅花在溪水中倒映出疏影的优美景象。

清代诗人许儒龙有700多首诗歌流传于世,其中涉及梅花的诗歌就有50多首。许儒龙爱梅、种梅、寻梅、写梅、忆梅、咏梅。他视梅为友,遣高雅之趣,借梅抒情。据《水南园记》载,许儒龙在郫都犀浦西村屋后的“水南园”大量种梅,“益种花木,梅三百余本。”许还写有《水南斋侧老梅》《旧园梅叹》《小园梅花一首》等诗,足见其对梅花的喜爱。“树树寒香总得春,时时相对也宜人。三年楮叶初成质,一夜蒙庄化后身。勉共雪霜占阅历,懒从风月斗精神。园中老辈当谁是,看取群芳委后尘。”以高昂的笔调赞扬梅花不惧严寒,先于百花迎春的品质。

草堂梅影诗圣情

提到锦官城的梅花,杜甫草堂的梅花尤为出众。每逢春日,杜甫草堂挤满了看花的人,草堂外千株红梅凌寒绽放,散发出淡淡的幽香。步移景异,让人流连忘返。

759年末,杜甫辗转来到成都,在成都西郊浣花溪畔营建了草堂。或许与自身际遇有关,杜甫对梅花尤为喜爱。据统计,杜甫直接吟咏梅花的诗或者提到“梅”的意象的诗有20余首。

杜甫在《西郊》中写道:“市桥官细柳,江路野梅香”,成都的梅花,给了这位颠沛流离的诗人难得的慰藉;在《江梅》中,“梅蕊腊前破,梅花年后多。绝知春意好,最奈客愁何。”从梅蕊初绽到梅花盛开,从腊月到年后,写了时序变化,诗人看花盼花的心情,以及寄居异乡无尽的愁苦与无奈得到淋漓尽致的展现;《小至》中“岸客待腊将舒柳,山意冲寒欲放梅”,将山中的梅花冲破寒气傲然绽放之气提笔纸上……

杜甫的咏梅作品中,要数《和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄》一诗最为传神。“东阁官梅动诗兴,还如何逊在扬州。此时对雪遥相忆,送客逢春可自由?幸不折来伤岁暮,若为看去乱乡愁。江边一树垂垂发,朝夕催人自白头。”

当时,杜甫在成都草堂闲居。友人裴迪在蜀州刺史王侍郎幕中,寄了一首诗《登蜀州东亭送客逢早梅》给杜甫,表示对他的怀念。杜甫深受感动,便写此诗作答。梅花年复一年地绽放、飘零和新绿,诗人触景生情,虽时光流逝催生了白发,但自己对友人的真挚感情依旧像梅花一样纯洁和质朴。《和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄》一诗历来被推为咏梅诗的上品,明代王世贞更是称其为“古今咏梅第一”。

杜甫是于梅着笔较多的文学大家。王冕曾在《梅先生传》中说道:“甫为一代诗宗,心所赏好,众口翕然,于是先生之名闻天下。”因此,在草堂历代的培修和扩建中,梅花自然成为不可或缺的元素。

北宋宋祁在其《春日出浣花溪》诗里说:“少陵宅畔吟声歇,柳碧梅香欲向谁。”并自注称“杜子美宅在浣花溪上”。可见当年草堂边上已是梅树成林。

晚清傅崇榘《成都通览》记载:“草堂,在南门外西南七里,修竹千万,梅花亦多……每年正月初七日,游人纷至。”而前来赏梅的人们也常被草堂梅景引得诗兴大发,张之洞《人日游草堂寺》便曾写道:“人日残梅作雪飘,出城携酒碧溪遥。”

1974年,杜甫草堂举办了首届“梅花桩头盆景艺术展”,此后,杜甫草堂每年都会举行梅花展,草堂赏梅传统得以延续。如今,草堂的梅花质朴而淡雅,率真而自然,不喧哗、不媚俗,以梅花数千年以来中国文人墨客所赞颂的品格和精神映衬着草堂的园林,纪念着这位伟大的诗人。杜甫草堂的梅花,像千古诗圣哀而不怨、经风霜而弥坚和贴近民生、崇尚自然的文人情怀一样充满了诗情画意,焕发着无限的生机。

一树梅花一放翁

陆游爱梅花,众所周知,最出名的莫过于《卜算子·咏梅》:“无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。”

在蜀地徘徊的8年期间,陆游将一半的时间都献给了成都,并在此留下咏梅诗30余首。

青羊宫到浣花溪一带,是当时成都最负盛名的梅林,陆游徜徉其间,留下了“锦城梅花海,十里香不断。醉帽插花归,银鞍万人看”的诗句(《梅花绝句十首·其三》)。借着醉意,在人们的瞩目之中取一枝梅花插在帽子上,是何等的潇洒。“青羊宫里春来早,初见梅花第一枝”“十里温香扑马来,江头还见去年梅”“西郊梅花矜绝艳,走马独来看不厌”“佳园寂无人,满地梅花香”等咏梅诗,用文字将成都千年前的梅花繁盛之景记录了下来。成都的梅花,不仅为陆游提供了源源不断的创作灵感,更给予他强大的精神力量。

晚年时,陆游怀念成都的风情和那香气弥漫在从青羊宫到浣花溪的二十里路上的梅花:“当年走马锦城西,曾为梅花醉似泥。二十里中香不断,青羊宫到浣花溪。”

陆游作为一位伟大的爱国主义诗人,要求抗敌卫国的心愿无法达成,只能借梅抒发光阴虚度的苦闷惆怅。“三十三年举眼非,锦江乐事只成悲。溪头忽见梅花发,恰似青羊宫里时。”像蒙太奇的手法,把一系列镜头连接起来,从而揭示理想破灭与唯见梅花而稍得安慰的悲喜交加的心情,以及虚度光阴的自嘲心理。

在《城南王氏寻梅》诗中,梅花开尽但芳香却不为人知,以致“寂寞终日香”,这恰似诗人有奇才伟抱却不被当政者所用。诗人面对“孤贞见幽姿”的梅花,联想到自己的怀才不遇,不禁凄然慨叹“临风两愁绝,日暮倚筇枝”。从这孤恨清香、“无语只凄凉”的梅花之中,我们清楚地看到了诗人飘零身世的遭遇。

《梅花绝句》(其五)“兰荃古所贵,梅乃晚见称,盛衰各有时,类非人力能。”通过对梅的仔细观察和准确描绘,告诉我们任何事物都是遵循着自身规律存在。“凌厉冰霜节愈坚,人间乃有此癯仙”“梅蕊如红稻,中藏无限香,何时弄鼻境,更待几番霜”。梅花凌冰霜而不畏,反而“节愈坚”“无限香”,只有经受得起严峻的考验和艰苦的磨炼,方能显出英雄本色。

陆游的梅花诗,无论是借梅抒情、借梅自喻,还是借梅明理、借梅寄托,都是通过对梅花的歌咏和描绘,寓丰富的思想内容和饱满激昂的情感于鲜明生动的形象之中,达到“含不尽之意于言外”的境界。宋代方回说,陆游梅花诗“疏影暗香,一经此老后,人难措手矣。近世诸人为梅诗,一切蹈袭,殊无佳语。”可见陆游的梅花诗,在中国众多的梅花诗中可以称作是独占鳌头。

为了怀念陆游,今天百花潭公园北门附近的“醉梅园”内,还塑有一尊陆游的雕像。

合江亭畔有梅痴

陆游的好友范成大对梅花的喜爱也毫不逊色。范成大曾在故乡专门开辟一块园地种植梅花,到成都任职后,他常与友人相约赏梅。范成大曾写下《合江亭隔江望瑶林庄梅盛开,过江访之,马上》,从标题的18个字,我们便能想象出诗人立于合江亭,在湍急的江水中眺望对岸的梅林,在渡江观梅后诗情大发,不顾下马,以马背为案作诗的情景:“何处春能早,疏篱限激湍。竹间烟雪迥,马上晚香寒。唤渡聊相觅,巡檐得细看。极知微雨意,未许日烘残。”

范成大常在合江亭赏梅,每到腊月,芳华楼周围被梅花所包围,众人呼朋引伴、乘兴而来,望月赏梅、兴尽而归。

在《吴船录》中,范成大写道:“合江者,岷江别派自永康离堆分入成都及彭、蜀诸郡合于此。以下新津,绿野平林,烟水清远,极似江南。亭之上曰芳华楼,前后植梅甚多。”在合江亭,范成大还作有《雨后东郭排岸司申梅开方及三分,戏书小绝,令一面开燕》:“雨入南枝玉蕊皴,合江云冷冻芳尘。司花好事相邀勒,不著笙歌不肯春。”

因对梅的痴爱,1186年,60岁的范成大还编著了世界上第一部梅花专著《范村梅谱》,在序中,范成大对梅花推崇至极:“梅,天下尤物,无问智贤愚不肖,莫敢有异议。”在《范村梅谱》中,范成大记载了江梅、早梅、红梅、杏梅、蜡梅等12种梅花,同时还涉及梅树的移植、繁殖方法等,字里行间渗透着一位实践者对梅花发自内心的喜爱。

本版稿件未经授权严禁转载