过往一年,回顾成都民政事业发展,一串串数字串联起一件件民生实事,一幅枝繁叶茂的生动图景跃然眼前——实施为全市60岁及以上有需求的户籍老年人免费开展能力评估、为全市60岁及以上户籍老年人购买意外伤害保险政策;巡访关爱低保对象、特殊群体儿童、特殊困难老年人等特殊困难群体,覆盖率100%;实现婚姻登记“跨省通办”“全市通办”,建成公园式婚姻登记处19个……

这一年,全市民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记对民政工作的重要指示精神,全面贯彻落实市委、市政府决策部署,为民生托底、让民心更暖,有力服务了全市经济社会发展大局,用心用情写好“民生答卷”。

从“一老一小”到“特殊群体”

扎实织牢民生保障网

“没想到这么快就得到了赔付。这项政策真的让老人们受益了,政府为老百姓做实事,为我们解决了大难题。”去年年底,家住蒲江县的熊大爷因突发意外住院治疗,让本就不富裕的家庭雪上加霜。在得知成都市免费为60周岁(含)以上的成都户籍老年人购买了意外伤害保险这一消息后,熊大爷递交了理赔资料,短短几天时间,理赔款就到了账,燃眉之急迎刃而解。

一份小小保险,折射出的是成都不断优化的“一老一小”和特殊群体关爱服务体系——去年,着眼“一老”,市民政局发布《成都市基本养老服务清单》,保障不同年龄、不同类别的老年人精准享有服务;推动全市实现高龄津贴“免申即享”“到龄即享”,惠及429.36万人次,养老服务基础更加夯实;再看“一小”,提高孤儿基本生活最低养育标准,将社会散居孤儿和机构集中养育孤儿调整为同一保障水平;聚焦特殊群体,推进残疾人服务“一件事”,实施精神障碍社区康复服务融合行动,建成社区康复站点221个,覆盖全市84%的镇(街道);围绕慈善事业,实施社区(村)公益慈善“双百千”建设专项行动,新建慈善超市125个,新设立基金1500余支……

面向2025年,如何持续织密救助保障网,让社会关爱与救助更有温度?市民政局将着眼四个方面:

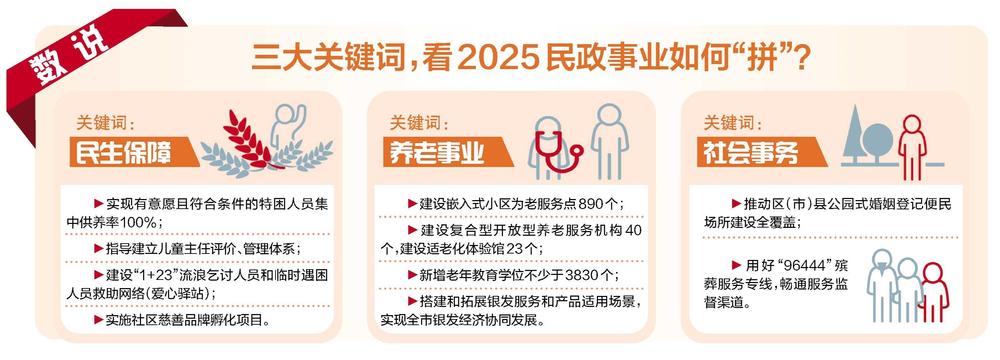

深化救助+慈善机制。持续规范低保审核,确保按2025年最新标准及时足额发放救助金;持续开展散居特困“六个一服务”,实现有意愿且符合条件的特困人员集中供养率100%;探索政府救助+慈善帮扶“幸福清单”。

提升儿童福利服务水平。实施“蓉心用情、益童成长”儿童关爱服务项目,开展“蓉心用情、益童成长”系列关爱保护活动,为各类特殊群体儿童提供服务;加强儿童福利工作人才队伍建设,指导建立儿童主任评价、管理体系。

加强残疾人和流浪乞讨人员服务保障。完善残疾人两项补贴标准动态调整机制,畅通补贴多元化申领渠道,健全补贴便捷化申领模式,提升补贴精准化管理水平;推动全国救助管理区域性中心试点,建设37家爱心驿站,为临时遇困人员提供助餐、助宿、避暑、清洁、充电、用水等基层基础服务;高质量开展精神障碍社区康复服务融合行动,实现全市社区康复站点服务覆盖所有镇(街道)。

推动慈善事业蓬勃发展。围绕“一老一小”“一残一困”等特殊困难群众需求,实施社区慈善品牌孵化项目;用好市县两级困难群众救助关爱帮扶基金,开展“100+”慈善帮扶项目认领活动。

从“幸福养老”到“银发经济”

不断优化养老服务体系

完善养老事业和养老产业政策机制,在实施积极应对人口老龄化国家战略上有新作为。

走进成都高新区石羊街道锦城社区综合体,柔和温暖的灯光下,干净整洁的用餐区、康复区、休闲区以及宽敞明亮的活动室,给人一种家的感觉。“吃饭都送到门口,有啥子事情一按铃工作人员马上就来了。”谈及居住体验,85岁的洪婆婆喜上眉梢,她和老伴儿已经在“长者之家”住了两年,非常舒心,“脊椎骨折做了手术后来这里,得到了很好的康复治疗,老伴儿有阿尔兹海默症,也被照顾得无微不至。”

洪婆婆的幸福养老生活是近年来成都市养老服务和老龄事业加快发展的缩影。

去年以来,市民政局坚持以积极应对人口老龄化战略为指引,坚实推进老龄工作和养老服务工作:在提升养老服务供给能力方面,成功申报民政部基本养老服务综合平台试点;打造养老服务床位6.7万余张、社区养老服务设施1990处、老年认知障碍友好社区56个,城乡社区养老服务设施覆盖率分别达到100%、95%。在夯实“银龄”经济发展基础方面,组建成都市银龄人才库,开展乡村振兴“银龄”专项服务和“银龄行动”,服务基层群众5000余人次。在构建养老产业发展布局方面,建立银发经济产业链协同推进机制,指导区(市)县推进高水平银发经济产业园建设进度,为全市经济社会发展提供新增长点。

如何推动养老事业和养老产业协同发展?据市民政局相关负责人介绍,今年,成都将健全养老服务政策制度体系和保障体系,实施居家养老服务质量提升专项行动,建设嵌入式小区为老服务点890个,建设不少于46个老年认知障碍友好社区;建设复合型开放型养老服务机构40个,建设适老化体验馆23个;加强为老服务人才队伍建设,支持不少于1500名养老护理员参加技能培训,确保参训养老护理员持证上岗占比达到60%。

同时,为推动老龄事业和银发经济高质量发展,市民政局将推进四级老年教育体系建设,新增老年教育学位不少于3830个,促进老年教育从娱乐向赋能转变;合理布局银发经济产业结构,构建“1+3+4”的银发经济重点产业链发展格局;搭建和拓展银发服务和产品适用场景,实现全市银发经济协同发展。

从“人生大事”到“文化传承”

持续提升惠民力度

婚姻登记更加浪漫、殡葬服务更加透明、成都地名文化更加生动……

民有所呼,政有所为。过去一年,市民政局坚持以用心用情办好群众身边事为依托,扎实提升专项社会事务管理服务:多举措提升便民服务质效,实现婚姻登记“跨省通办”“全市通办”,建成公园式婚姻登记处19个;实行殡葬基本服务费用直补,开设“96444”殡葬服务热线;多渠道宣传成都地名文化,推荐15个历史地名纳入四川省地名文化遗产保护名录。

从细微处看民生。今年,成都市民政局将持续加大便民惠民力度,在基本社会服务上实现新提升——

优化婚姻管理服务。推动区(市)县公园式婚姻登记便民场所建设全覆盖,免费为每对结婚新人提供一份登记日纪念品;推进婚姻登记“全国通办”“线上预约办理”;持续完善婚姻登记机关管理制度,加强从业人员业务能力培训;探索婚姻介绍机构监管机制,促进全市婚介行业健康发展。

深化殡葬腐败乱象问题专项整治。持续优化惠民殡葬相关举措,全面落实惠民殡葬基本服务补贴直补政策,加强补贴资金发放执行力度;用好“96444”殡葬服务专线,畅通服务监督渠道,加强殡葬服务单位规范管理。

加强地名管理服务。创新地名文化保护传承方式,健全市县两级地名保护名录体系;设置地名方志馆,征集和展示地名文化成果;实施地名文化开发建设及“乡村著名”专项行动,打造50个地名文化社区、20条地名文化街区。

保障和改善民生没有终点,只有连续不断的新起点。立足2025年,全市民政系统将深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述和重要指示批示精神,全面贯彻中央、省委、市委系列会议精神和全国、全省民政工作会议精神,以“效能提升年”为主线,以持续增强人民群众福祉为目标,攻坚克难,提质增效,为谱写中国式现代化成都新篇章贡献更多民政力量。文/杨升涛