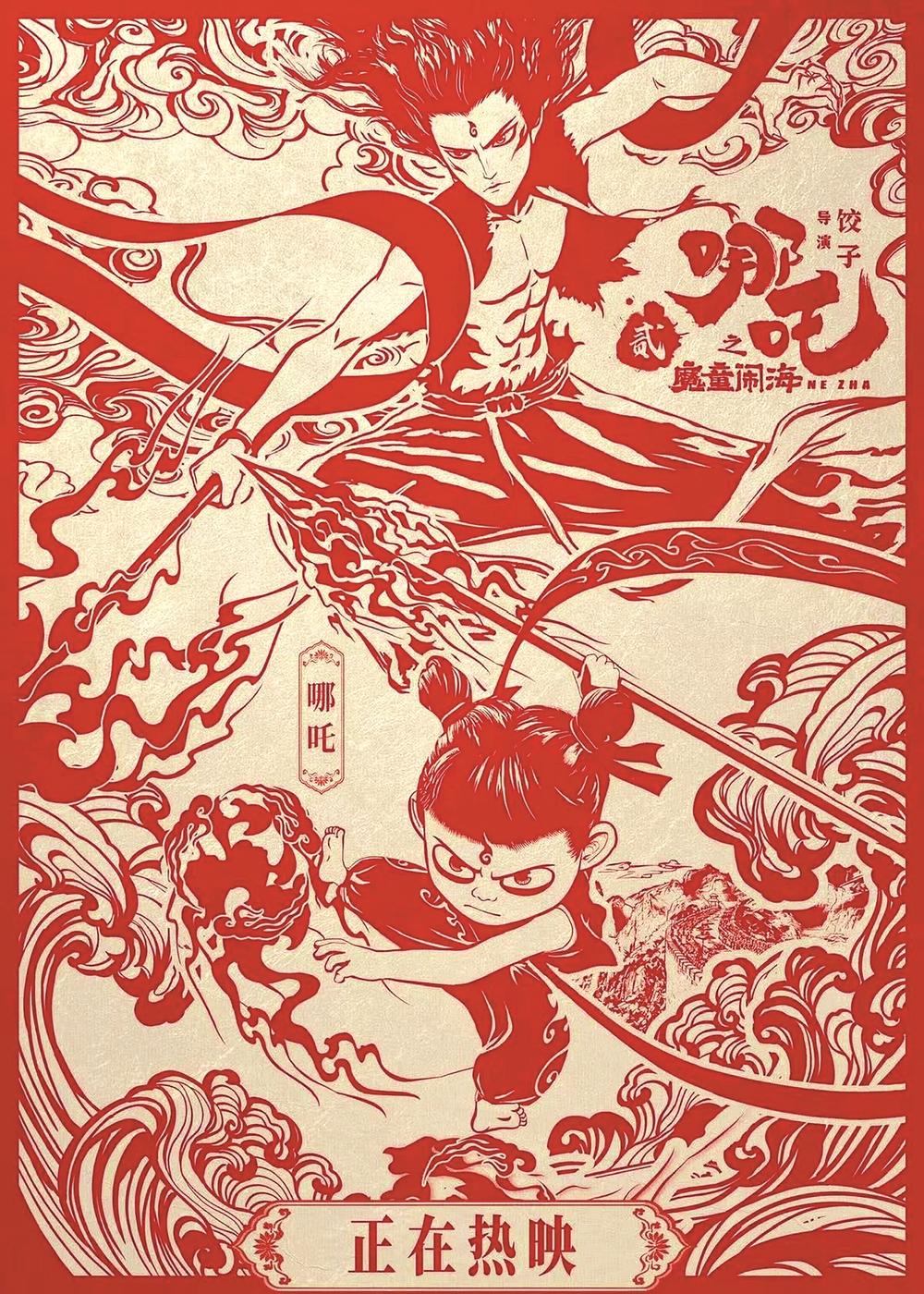

《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)公映已进入尾声。2月18日,这个神话故事中踩着风火轮、拿着火尖枪的少年,已经登顶全球动画电影票房榜榜首,与“小黄人”“艾莎公主”顶峰相见。截至发稿,已位列全球影史票房榜第五!

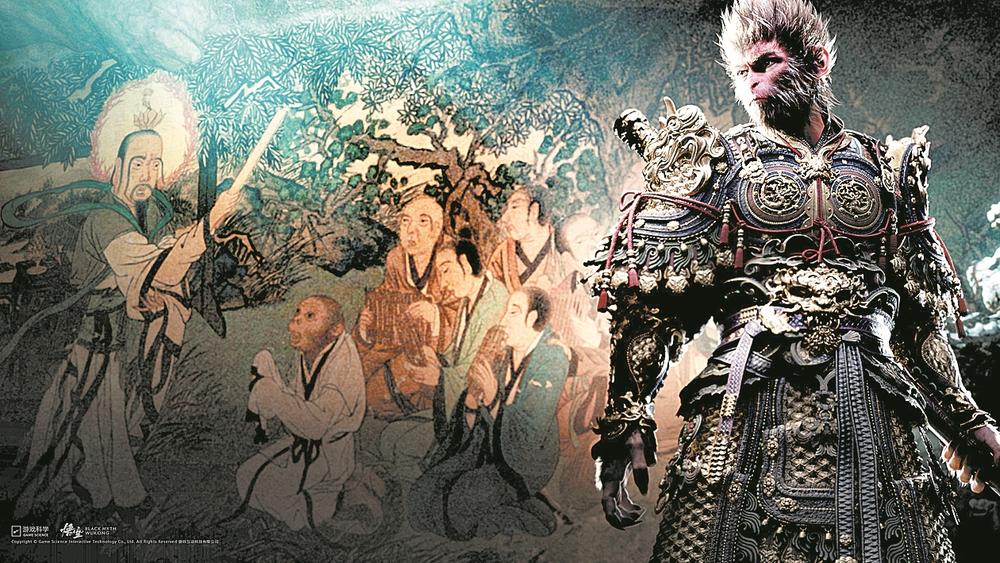

而就在短短半年前,首个国产3A游戏《黑神话:悟空》同样震撼登场:截至去年底,该产品全球销量突破2800万份,销售额超90亿元,带动国风游戏成为市场新宠。

从“悟空”到“哪吒”,中国技术讲出的中国神话的惊艳,远比票房和数字更打动人心:“悟空”“哪吒”从中国神话中走来,但他们的每一次“重生”,都是在时代变迁中讲述“中国故事”,在重构中滋养着中华民族的想象力与创造力。

这些神话题材的现象级产品,不断激发着人们对中华传统文化的极大热情,更引发人们的深度思考和期待:这些神话,还会成就多少“神话”?

神话母本在当下圈粉

“神话因其混沌性、整体性、多面性、开放性而具有生生不息、日新月异的特点。”山东大学文学院教授李剑锋认为,神话衍生的文学作品总能找到与自己时代精神相契合的面貌,长出新的枝桠,成为神话这棵包容性的大树长出的新枝硕果,共同映照出神话世界的源流壮阔、日月生辉。

华东师范大学教授竺洪波进一步表示,当下大众文化创作发掘神话母本的价值,有其必然的合理性。比如鲁迅评《西游记》“神魔皆有人情,精魅亦通世故”,可见书中每个神魔故事都寄寓着现实因子。还有业内人士指出,神话的一些想象内容,如对诸天、三岛、十洲等神秘仙境,对嫦娥奔月、金猴出世等动感故事,对千姿百态的神魔形象、斗转星移的自然奇观和上天入地的神仙法术,文本描写难免有其缺憾,但影视、动漫、游戏的高科技弥补了这一短板,将文字的静态化为视听艺术奇观,《山海经》《西游记》《封神演义》等神话故事有了更为广阔的舞台。

一直以来,哪吒和孙悟空的形象在文艺作品中被广泛采用。由孙悟空的故事改编而来的真人电影,有大话西游系列、《西游降魔篇》《悟空传》等,改编的动画电影从早期的《大闹天宫》到2015年的《西游记之大圣归来》,还有现象级游戏《黑神话:悟空》等。可以看到,“大圣”每次出现,讨论热度都居高不下。

2024年,一只中国人心中最为独一无二的猴子,搅动着游戏世界风云,《黑神话:悟空》凭借中国神话内核与顶级视觉艺术引发全球热议。玩家感叹:“我在埃及当刺客,在异世界当猎魔人、当猎龙者、当骑士……现在我终于能回自己国家的异世界当猴哥。”还有海外玩家评价称:“即便语言不通,也能感受到东方神话的震撼。”一些海外主播还做起了游戏的文化背景解读视频。

哪吒也是影视剧改编的大热门。“哪吒的形象从最早期的神话,到今天动画影片,经历了一个从神性不断到人性转换的过程。”中央美术学院教授费俊介绍。哪吒在《封神演义》书中是一个杀掉敖丙的“浑小子”形象。在《西游记》里,哪吒是托塔天王李靖的三太子,是天庭的降妖神将之一,也是一个忠诚的战神。真正赋予哪吒更加人性化的,还是1979年的电影《哪吒闹海》,创作者突出了哪吒的“反父权”形象,这对后来的改编也影响颇深。

“到了饺子导演的哪吒系列,哪吒的形象越来越鲜活。”费俊说。饺子导演避开了“反父权”,赋予了哪吒“反抗命运”的内核,哪吒削骨剔肉,不再是为了还给任何人,而是要告诉看故事的人们:虽然很多事情没有答案,但我们都需要那一句,“我想试试。”

从“悟空”到“哪吒2”,这些爆款文化产品用美、炫、酷的形式,重新演绎了西天取经、哪吒闹海等神话故事。无论是《黑神话:悟空》“斗罢艰险再出发”的勇气,还是“哪吒1”里“我命由我不由天”的呐喊,以及“哪吒2”中“若前方无路,我便踏出一条路”的豪情;无论是网友对作品中种种角色的共情点评,还是对主题的多样化解读,都展现出作品在对神话故事的开掘方面的可贵探索——神话故事里所蕴含的主人公与命运、与家人、与乡邻的关系,是当代人共同面临的现实课题;主人公追求生而平等、勇敢拼搏的情感共鸣不分国界。

“哪吒”和“悟空”的成功,让更多创作者意识到,中国文化不仅可以满足国内市场需求,还可以被全球共享,更鼓励着各文化主体重新审视挖掘自身传统,自信地营造百花齐放、文明互鉴的新图景。“文化自信,恰恰指的是把优秀的传统文化用一种世界人民都能听得懂的语言,用当下大家最喜闻乐见的方式表达出来。”费俊表示。

深厚的中华优秀传统文化,具有超越时间、跨越国界的文化价值,如何把握机遇,实现创造性转化、创新性发展,值得深入探索。透过《黑神话:悟空》和《哪吒2》,我们看到了无限可能。

技术赋能

让神话新生

目前,《哪吒2》正在海外热映,“以顶尖动画技术与深刻叙事重新定义了中国电影工业的高度”。

《哪吒2》以及游戏《黑神话:悟空》惊艳全球的背后,是中国传统神话故事赋予行业丰富的想象力、出色的叙事能力和强大技术团队支撑的创造力。当“哪吒”脚踏风火轮、“天命人”踏上西行路冲出国门时,承载的不仅是角色的命运转折,更是一个古老文明在数字时代的新生。中国正以“科技+文化”的双螺旋基因,深度参与全球文化格局的重构。

党的十八大以来,一系列文件相继出台,打通了文化和科技深度融合之路。2023年,《数字中国建设整体布局规划》出台,文化和科技融合发展进入落地实践阶段;2024年,党的二十届三中全会指出,要“探索文化和科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态”。

科技赋予中国故事更加多元的表达方式,也让天马行空的想象落地为打动人心、细节逼真的画面。《哪吒2》将《山海经》中的神话元素与赛博朋克美学结合,重构了东海龙宫的视觉体系,传统水墨的晕染效果通过自主研发的“动态水墨渲染引擎”融入3D动画,让“蛟龙入海”的传说既保留古典意境,又充满未来感。“悟空”综合运用高精度动作捕捉、空间计算、全景光线追踪等先进技术,玩家仿佛置身于吴承恩的西游世界……这种种技术突破并非炫技,而是对中国文化基因的深度解码。

从“技术追赶”到“审美引领”,我们逐步蹚出了一条传统文化与时代精神结合的创作道路,也应深思下一步如何走。要看到,神话IP同质化“开发”亦有隐忧,同质化作品也遭遇过市场的冷遇。

我国古代神话有一种独特的精神品质——从盘古开天、女娲补天、伏羲画卦、神农尝草,到夸父追日、精卫填海、愚公移山,既放飞梦想、启迪智慧,又倡导能动、启示行动。

正如《黑神话:悟空》制作人冯骥所说:“踏上取经路,比抵达灵山更重要。”前路漫漫,文化产业从业者唯有不断探索和创新。我们也深信,未来会有更多兼具民族性与世界性的“神话”问世。

成都日报锦观新闻记者 陈蕙茹

本版稿件未经授权严禁转载