温月/文 白曦/图

字库,又称惜字宫、文风塔,是中国古代“惜字如金”的实体化表达。字库以塔形建筑为载体,通过焚烧字纸完成对文字的仪式化尊崇。四川作为中国古代字库分布的核心区域,现存170余座塔体,数量居全国之冠,其中成都平原更形成独特的字库文化圈。川西地区的字库兼具功能性与艺术性:既有实用构造,又以六角攒尖宝顶、飞檐翘角的塔式造型为基调,饰以彩绘灰塑、戏曲浮雕与书法对联。这些矗立在市井街巷与乡野田畴的塔群,既是巴蜀崇文传统的活化石,也是解码中国古代文字崇拜与民俗信仰的立体密码。

西来文风塔

川西古镇字库的精品

在川西坝子的“古镇群”里,蒲江县西来镇似乎并不算多么“出众”;游客也不如周邻那般拥攘。清静、平和更像是它的特质。然而,既为古镇,西来自有其值得回溯的历史与夸耀的事物:河畔的千岁古榕、老街两旁的百年旧居,还有场口矗立的文风塔,无不是古韵绵长,古意盎然,古趣横生。让一个看得见、摸得着的千年古镇实实在在地出现在人们的面前。

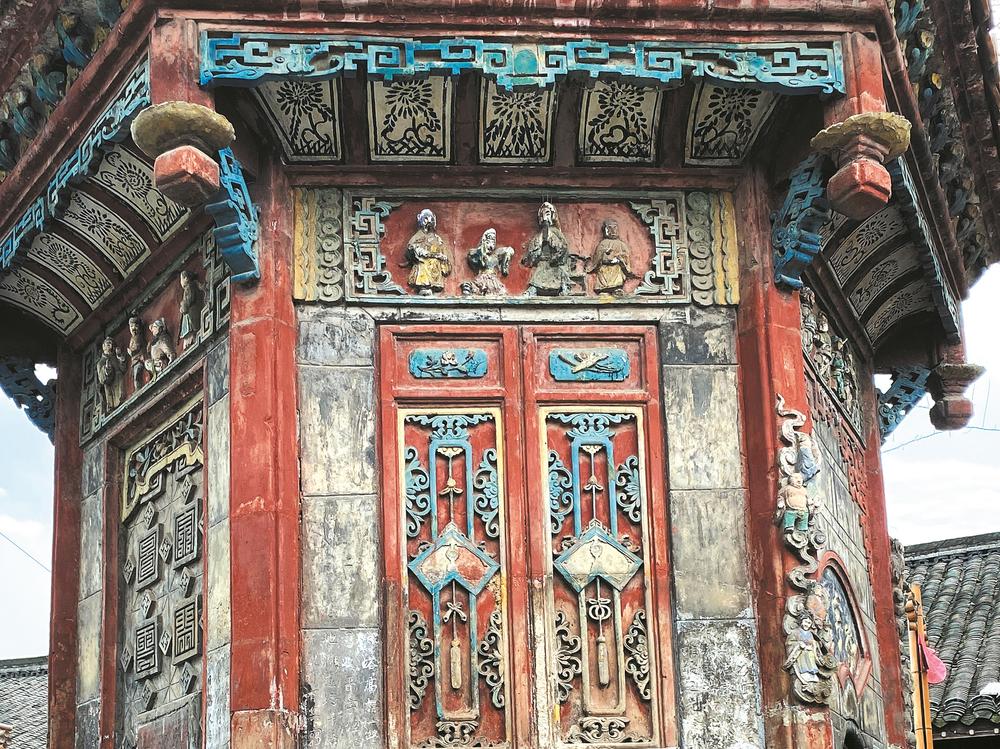

一个阳光明媚的春日,我专程游访西来。在老街漫游,探旧居风姿,与古榕合影。随后至文风塔前观瞻。此塔亦称字库,修建于清道光十三年(1833年)。远眺文风塔,三层楼阁式造型,逐层收窄,宛如管毫,每层皆是飞檐翘角;六边形塔身围以雕花石栏,高虽不过13.6米,然矗立空坝,周邻平房陪衬,俨如“鹤立鸡群”。仰视文风塔,六角攒尖宝顶仿若毫尖,直指高天流云;琉璃瓦当沐浴春晖,泛着金黄的光泽。近观,则见底层塔身灰砖砌筑,雕刻双扇门扉,与石质檐柱均以朱红涂色;额枋、门扉与檐柱皆饰以精美的戏曲人物浮雕。扇形的横额上3个楷书大字:“惜字宫”。横额下开有弧顶窗形的焚炉,焚烧字纸即由此倒入。

文风塔虽是字库一座,但展示的内容却十分丰富。第一层嵌刻多块碑文,记录建塔捐赠者及捐赠金额。其中一块保存较为完好,可见贡生、生员、岁进士、国学、文生、职员、吏员、武生和节妇等捐赠者,以及不同数字的捐赠金额,最高的十千文,最低的两千文,总数十分可观,从侧面印证建塔费用不菲。第二层两面分别嵌刻“积善堂”和“四方平安”匾额。第三层,一面嵌刻“文风塔”匾额,下为“奎星阁”及两侧联文:“鳌头分得失,笔底费权衡”。另一面嵌“观音阁”匾额和两侧联文:“甘露分仙掌,慈云庇俗尘”。

西来镇文风塔以大量颜色鲜艳的砖雕、灰塑为装饰。塔身遍置浮雕、神像、匾额、题记、对联、诗刻,以及龙、凤、花卉和建筑等多种装饰图案,华丽繁复,充盈着浓郁的文化与艺术气息,可谓成都地区字库塔中的精品。

据称,古代对字库最尊崇的称呼乃是“文风塔”或“敬字亭”。这西来镇字库名称正是“文风塔”,昔时西来群众对文字强烈的敬惜之心由此可见。

如今西来镇的文风塔与崇州街子镇的字库塔,均以其塔体高大,建造精美,堪称川西地区字库的代表和当地的历史文化坐标,引得众多游客前来“打卡”。

惜字宫南街

成都字库的历史见证

在成都市锦江区,至今保留着一条百年老街——惜字宫南街。此街北起武成大街接庆云南街,南止书院西街北口,南口西侧接干槐树街,全长215米,宽8米。它的得名与字库密切相关——因为惜字宫是字库的另一称呼。

据史料记载,北宋仁宗时期,曾在此地建大禹庙。该庙前殿附祀包括仓颉在内的古代圣贤;中殿主祭大禹,故又名“集圣宫”。明宣德十年(1435年),大慈寺遭遇大火并祸及大禹庙。46年后的明宪宗化成十七年(1481年)得以修复。

清代,禹庙承袭明代旧制,康熙、乾隆、嘉庆三朝均有修葺,规模甚伟。但清代重修时,将原附祀的仓颉变成了主祀。仓颉乃传说中黄帝的史官,汉字创造者,被尊为“制字先师”。设庙主祀仓颉,凸显了时人对文字的崇拜与敬畏。古代,由于教育不发达,识文断字者稀缺,人们因此对陈情达意的文字以及能书写文字的人士十分敬重。在古人眼里,文字乃圣贤所创,写字作文是为了传扬圣贤功德,但凡写有文字的纸片,都不可随意丢弃,更不能用于如厕、衬鞋、拭污等诸种“秽事”。民间因之不但惜字如金,而且还创造出“火化成蝶”的美丽传说——当每一页字纸焚化而成纸灰,便会化作翩飞的蝴蝶,上天告知仓颉,人们没有乱弃字纸而辜负他造字的功德。北齐文学家、教育家颜之推在其《颜氏家训·治家第五》中曰:“吾每读圣人之书,未尝不肃敬对之;其故纸有五经词义,及贤达姓名,不敢秽用也”。西来文风塔“惜字宫”旁对联“废墨收经史”之句无疑是对颜训的浓缩呈现,足见敬惜文字之风久矣。毗邻成都东城根上街的字库街,就因曾有字库而得名。清代学者傅崇榘在《成都通览》中曾提及当年“收字纸”的行当。那些贫穷老人,挑着竹篓,沿街叫喊“倒字纸哟!”替人收捡字纸,送入字库焚化,挣得一点小钱糊口。

其时,一是感念仓颉造字,二是仓颉庙中建有字库,每天前来焚纸者甚多,仓颉庙因此改名“惜字宫”。清代民间组织“惜字会”亦设在惜字宫内。遗憾的是,惜字宫街上的惜字宫连同宫中字库,在民国时期均已不存。

惜字宫南街因位于原惜字宫街以南而得名。后惜字宫街与惜字宫南街合而为一,如今只留下“惜字宫南街”一个街名,记载这段历史。

不过,遗憾中也有幸运。在距惜字宫南街咫尺之遥,现代时尚的太古里,斜对大慈寺照壁的广场上,人们还能见到一座静静矗立的字库塔。字库塔据说建于明代,为楼阁式佛塔形制,双层六边结构,青砖砌筑,飞檐翘角,塑有浮雕。在数字信息的时代,与这古意盎然的字库相遇于繁华的闹市,让人顿生一种强烈的历史穿越感,亦凸显字库的独特文化魅力。

字库塔

承载群众的文字崇拜

敬惜字纸的信仰,伴随文字的出现而产生。古人视文字为“先贤创造,不可亵慢”,尊崇文字升华至极高的尺度。有观点认为:“敬惜字纸在中国历史上具有悠久的传统。它不是一句口号,更是一个价值实践体系,由处理废旧字纸的机制、道德规劝、官府惩戒等多要素组成。”

纵观清代历史,上述观点可以得到佐证。清朝各地官府常常牵头,由士绅出面成立惜字会、惜字局之类的民间组织,安排专人处理字纸事宜。同时还由官府与士绅联手,编写《惜字律》等通俗易懂的顺口溜,将“不得将字纸揉搓弃地”“不得用字纸擦拭污秽”等诸多条规通过报刊或布告等形式发布,劝导全社会真正做到敬惜字纸。

汉字早已有之,而造纸术、印刷术的成熟与发展,又成为字库大量出现与长期存在的前提条件。除四川外,江西、福建、湖南和贵州等南方多省均建有字库。地方不同,名称各异:或“敬字亭”,或“惜字塔”,或“文笔塔”,或“焚字炉”,或“圣迹亭”等,不一而足。但在四川则通常称为“字库”或“惜字宫”。

敬惜字纸的信仰,在清代达至巅峰,焚烧字纸的载体字库塔遂大量出现,且分布广泛,不少至今存留完好。何以如此?主因有二:一是四川地处西南,大规模战争少有发生;二是敬惜字纸的传统在巴蜀源远流长,深入民间。细观四川各地尚存的字库,其外形几乎均是分层塔形建筑,多为砖石结构,飞檐翘角,攒尖宝顶,富有强烈的民族风格;塔身多以展示神话故事、民间传说、经典戏曲等题材的彩绘、塑像或浮雕为装饰,刊刻吉言文字和诗词对联,图文并茂,特点鲜明。

作为全国现存字库最多的省份,大大小小,170余座字库塔分布于四川广袤的地域:泸州的宝福字库,广汉的汉州字库,江油的读书台字库,遂宁的乃文半壁塔,内江威远县的静宁寺字库,雅安的上里文峰塔,南充西充的燕子井惜字塔,资阳的城东字库塔,德昌的茨达字库塔……

绵阳市盐亭县是四川字库塔数量最多的地区,仅有图文记载的就有29座;其中21座依然矗立在荒野田畴,为全国罕见。尤以位于榉溪乡华严村寇家坝的榉溪笔塔名气最大。榉溪笔塔又名文峰宝塔,建于清光绪十八年(1892年)。笔塔石基砖身,六角形制,共五层,高11米。笔塔题有“文库”“敬重斯文”等文字;并刻有“火候文章光万丈,风流人物炳千秋”等对联。塔体彩绘精雕,图文并茂,故又名“花字库”。盐亭人敬惜字纸的热情还体现在中国迄今发现的唯一字库牌坊——惜墨如金坊。惜墨如金坊坐落于盐亭县麻秧乡檬子村,高6.2米,宽7.4米,四柱三开间,左右次间各有一字库,坊身开龛,供奉仓颉、孔子和关羽塑像,正背两面正中分别刻有“惜墨如金”“学海文宗”等大字。尤其令人惊异不解的是,牌坊正楼上还耸立着一座六角楼阁式塔,如此造型,世所未见。

再把视线聚焦省会成都,中心城区的大慈寺、武侯祠,以及近郊的龙泉驿洛带镇,蒲江县西来镇、大兴镇,崇州市街子镇、元通镇、廖家镇,邛崃市牟礼镇、天台山镇、临济镇、卧龙镇、夹关镇,金堂县赵镇、转龙镇,大邑县斜源镇、三坝乡,简阳市禾丰镇,新都区宝光寺,都江堰市二王庙等地,清代和民国时期都曾建有字库,至今仍有部分得以保存或重建。成为川西群众尊崇文化、敬惜字纸的历史见证,蕴藏着当地深厚丰富的人文地理信息,具有不可低估的社会、历史和文化价值。

本版稿件未经授权严禁转载