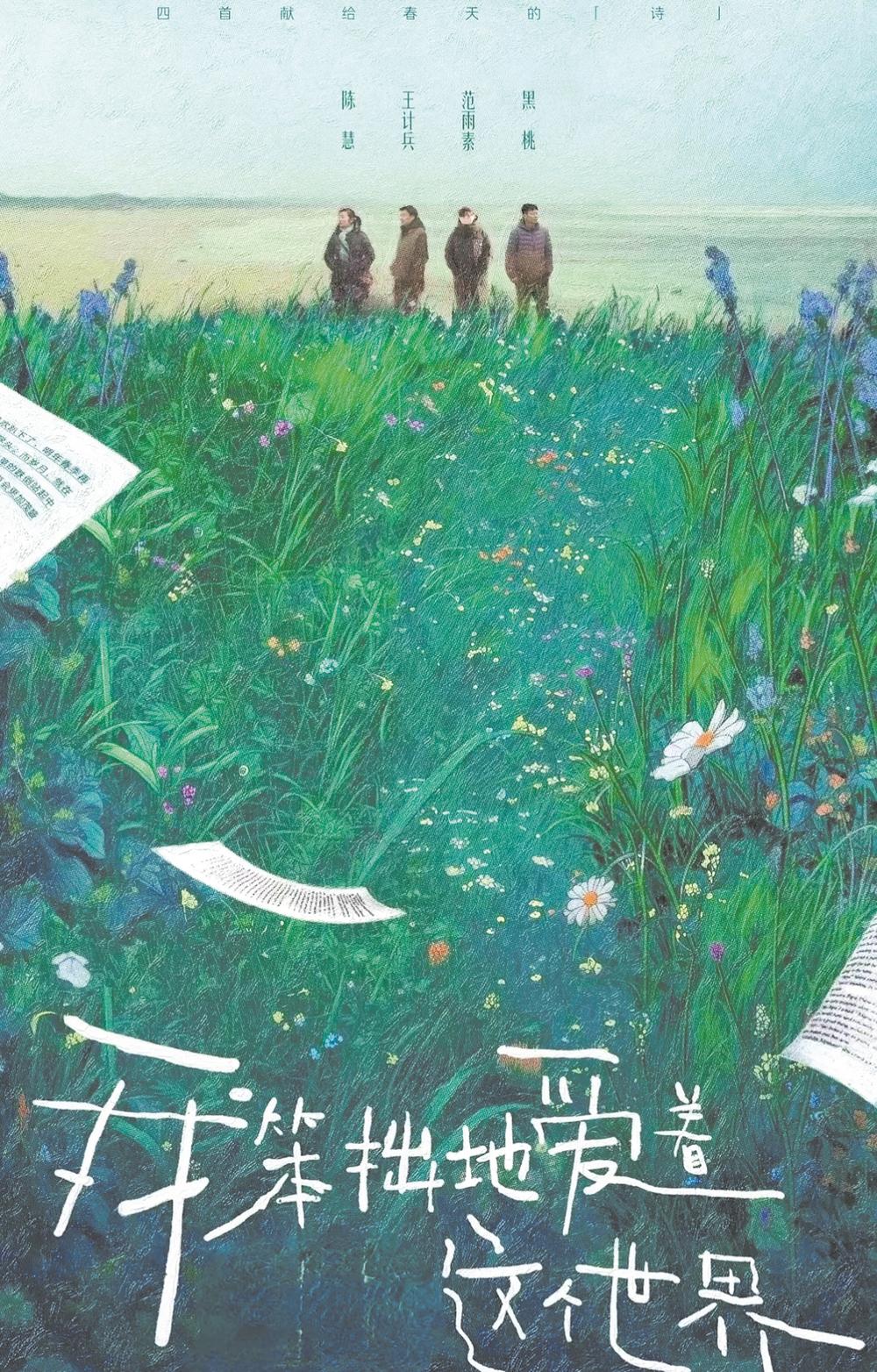

“生活给了我多少积雪,我就能遇到多少个春天。”这首小诗《春天》,出自王计兵诗集《我笨拙地爱着这个世界》。他是一个赶时间的外卖员,也是一个写了6000多首诗的诗人。当王计兵将它带到央视蛇年春晚的舞台时,戳中了不少观众的心。

这个春天,很多人通过一段视频认识了“沂蒙二姐”吕玉霞,视频里的“二姐”是位果农,素面朝天,穿着小方格棉衣,右手托着一把刚下的春雪,笑盈盈地读着刚写完的诗:“这是雪吗?这不是雪,这是老天爷撒的糖霜盐,这是麦苗打滚撒的欢……”。她还在《写过往》中说,“我没有伪装,只是希望告诉大家自己内心真实的想法。”

是的,真诚写作的不单王计兵、吕玉霞,这种书写也不只局限于诗歌。“当农民、矿工、家政女工拿起笔来,当保安、快递员、保险代理人敲下一行行文字,当图书市场上出现越来越多普通人的作品,一种以表达的活力、广阔的人民性,汇聚成的富有时代性的文体正在形成,那就是素人写作。”华东师范大学中文系教授、评论家项静还说,“深究这批脱颖而出的作者,扎实的社会基层经验、广泛的阅读以及写作技术,是他们被发现被看见的重要契机。”

4月23日,我们将迎来第四届全民阅读大会。素人写作,也正成为当下大众阅读生活的一个热点。随着全民阅读理念深入人心,文学越来越成为一种生活方式,深深镌刻在人们的日常之中。

当更多普通人抒发着劳动与磨砺中的自持自省,以及对人生意义的可贵追寻,更多的“王计兵”“吕玉霞”将会在大地上,为我们的时代写下长长的诗行……

与生活同步的

当下性与真诚感

素人写作可以追溯到2013年。姜淑梅自学识字写字,写出结实动人的《乱时候,穷时候》《苦菜花,甘蔗芽》;87岁的饶平如出版《平如美棠》。两位作者都以平民视角书写漫长历史,以亲历者的真诚、平实、细腻、通透,在图书市场获得较好反响。

近两年,大量素人写作在图书市场异军突起,曾在写字楼卫生间练习画画的王柳云出版了小说《风吹起了月光》、张小满以女儿视角写作的《我的母亲做保洁》、70岁的唐山老人王玉珍(网名“我恋禾谷”)在网上发布的《老伴儿的生平》打动无数读者、网约车司机黑桃的《我在上海开出租》与胡安焉的《我在北京送快递》组成了劳动者的“双城记”、如皋女子陈慧在余姚小镇摆摊18年,成长为“菜场作家”,用散文集《在菜场,在人间》记录劳动者质朴庄重的人生……“素人写作既是‘陌生化’的,提供了较为独特的经验和故事,又是‘亲切’的,能唤起人们情感上的共鸣。它让我们看到,在这个技术越来越发达的世界,人们对真实与真情的渴求仍然是刚需。”项静表示。

作家韩浩月也动情地表示,“素人作家”为他们的文学作品注入了几乎与生活同步的当下性与真诚感,他们的表达执着而克制,对成功或失败的刻画,对幸福与苦难的讲述,都不删繁就简,反而赤诚相见,“与其说读者欣赏他们的文学才华,不如说感动于文字再次对现实有了强大的还原能力。”

“素人写作者身上体现了真诚坦然的创作态度和对文学对生活独特的理解,纠偏了当下文学创作由于生存背景和汲取资源相似而越来越同质化的倾向,呈现了勃勃生机。”中国社科院文学研究所青年学者霍艳进一步表示,这些文学爱好者数量庞大,虽无法直接登上文学期刊,但新媒体给了他们表达的平台,重要门户网站相继创办非虚构写作平台,社交媒体设置议题、重点关注等,促使这种写作现象进一步出圈传播,汇入新时代文学的洪流,抵达屏幕或书本前一个个陌生的你。

比如散文集《劳动者的星辰》、小说《在工作中,看到中国》等,还有诗集《一个人也要活成一个春天》,收录200余首诗歌,创作者有农民、建筑工人、外卖骑手、家庭主妇、乡村老人,作诗的场景也很随意:在火锅店、小卖部、玉米地、送外卖的途中、婴儿身边,随手写在碎纸、备忘录、朋友圈,而短视频的形式让他们的工作、生活场景得以生动再现,诗歌从可听可读变成可看可感,显示出生活处处充满着诗意。“这些劳动者的自我书写还原了文学本来面貌,打破身份、环境的束缚,文学不仅是波澜壮阔时代的一份见证,更是心灵的起点,人们借文学进行对话,寻求‘他们懂我’的共鸣,从自我联结到世界,就像外卖诗人王计兵表达的‘我笨拙地爱着这个世界’。”霍艳说道。

如今,56岁的王计兵已经出版了《赶时间的人》《我笨拙地爱着这个世界》《低处飞行》《手持人间一束光》等多本诗集,总发行量十四万册。出名后,他的身影也会出现在一些与写作有关的讲座、民间组织的读书会上,然而每次活动一结束,王计兵便匆匆离开,赶着继续去送外卖,他的外卖员人生无意中完成了生存与诗意交织的图景。

每个人都能成为参与者

也可以是创作者

在评论区里,网友们与吕玉霞频繁互动,气氛轻松而热烈,俨然一场围读会。吕玉霞作为一个样本,让人们重新认识到了文学之于生活的价值和意义,重新思考将阅读与写作作为一种生活方式进行实践的可能性。

2023年1月,育儿嫂范雨素出版了第一本书《久别重逢》,“我知道生存是第一位的,为什么还要做风花雪月的事儿呢?这跟人生命的有限有关,我还是要做些超脱于生计的事情。”在生活和写作中,范雨素摘得了精神的玫瑰。

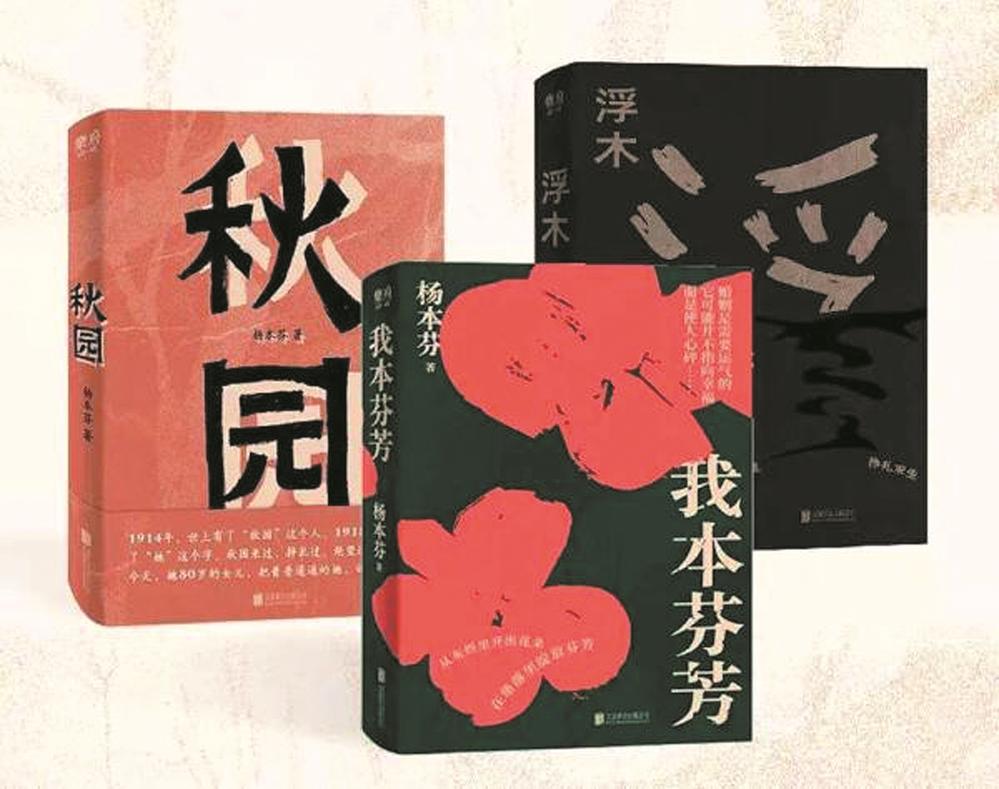

80岁推出女性三部曲的杨本芬在《秋园》的自序中写道:“这些普通人的经历不写出来,就注定会被深埋。”但与渴望“立言”以求不朽不同,她决心以“一滴水”的姿态“汇入人类历史的长河”,作家余华评价她“用没有技巧的方式写了关于自己的书”。

范雨素、杨本芬只是千千万万普通写作者的缩影,文学的微光照亮在他们身上。霍艳表示,这种由普通人书写、源自生活土壤、真挚素朴的文学还有着可复制性,能吸引更多人对生活进行挖掘。面对越来越多的普通人提笔创作,专业文学工作者要做的是帮助他们开拓思路、提升创作技巧。写作的技术与其他专业技术不同,是一种依靠阅读、天赋和生活经验,可以自我训练的表达技术。

“皮村文学小组”是一个由劳动者组成的文学群体,成员们闲暇时间聚在一起讨论文学,不定期出版刊物,一批高校教师、作家会为他们授课、点评。长期坚持为“皮村文学小组”授课的中央党校教授刘忱这样描述自己的心路历程:“讲完课再坐地铁辗转回家,常常已经快深夜12点。我在微信群里告诉大家:‘我已经回家了,放心吧。’群里好几位工友都回复说:‘好的,我们放心了。’我这才明白,原来大家不肯睡觉,就为了听我报一句平安呐。在工友面前,我知道了自己的分量,也知道应该怎样承担这份责任。”

同时,素人写作必然面临诸多的考验。“比如,出版机构与写作群体敢不敢于逐步放弃对素人写作‘素人作家’的标签依赖。”作家韩浩月表示,素人写作可以作为一种基因或者基石更多地发挥其隐性作用,提醒写作者不忘联系现实、刻画真实,但在视野、角度、深度、广度等层面,素人作家可向沈从文、莫言、余华、济慈、卡夫卡等学习,走上一条更开阔也更遥远的写作之路,不断用更好的作品,将自己的名字与身份擦亮。

霍艳也言及:“我们不光要鼓励普通人用文学表达自我、书写时代,也要提供友善的发表环境、健全的评价机制、普及文学教育,提升他们作品的文学质量和思想深度,让专业与业余的文学创作互相取长补短。鼓舞更多的普通人有信心以文学为媒介,书写生动、真实、多样的人民生活。”