文庙书街隐含着过去的影子,那一条条窄弄标着“学前街”“梦花街”“学院街”“尚文路”等名字,显得文化底蕴深厚。这一串地名也向人们昭示着它过去的深度与辉煌。

我一直偏爱从名字上遥想一个地方,比如,苏州的桃花坞、南京的秦淮河、北京的琉璃厂、杭州的西泠印社……这些缤纷美质的地名,是牵连着梦想的,在跨越了遥远时空的地方,吸引着我。相比之下,上海的文庙书街感觉有些老气,不够水灵。

初到上海的那几年,也听说过文庙书街的大名,知道那是个书刊交易市场,文化人爱往那里钻,但总觉得那是一个老得掉木渣的地方,所以匆匆的步履总是抱歉地绕过它,直奔一些听上去隽永诗意的场所。

直到毕业后去到那里,发现那些门面潦草的书店,看上去虽不整齐,但都独具一份粗粝的美,像画家笔下的一幅幅速写,而且重要的是,它们以那样一份不加掩饰的、倾尽全身心的真情,隆重地衬托出对书的一往情深来,内心才为此而有所感动。

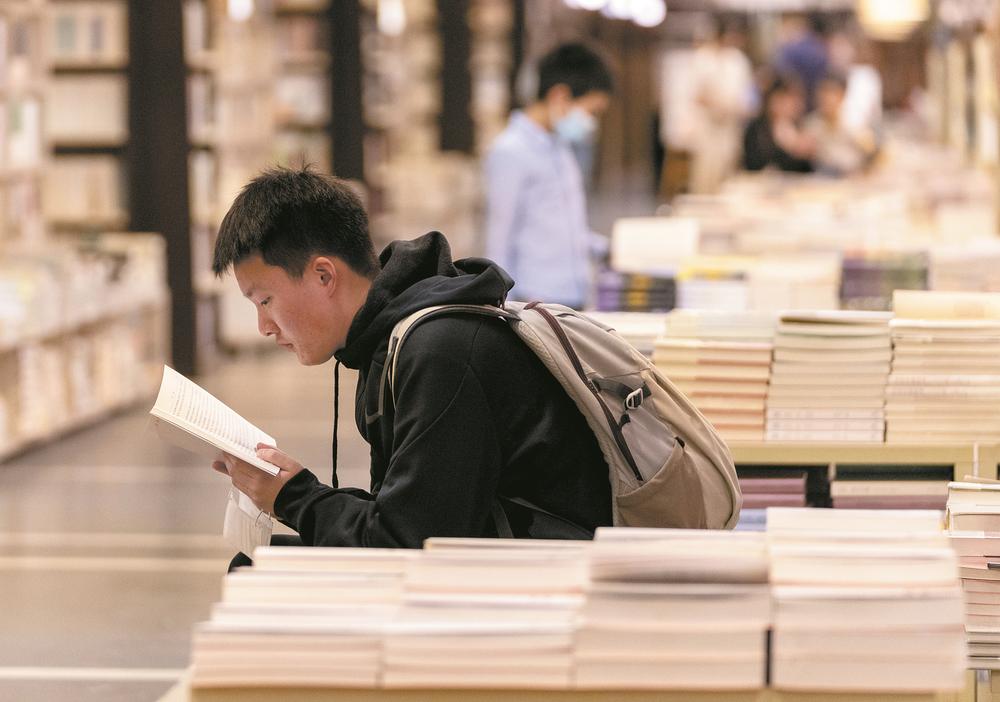

在这里,只有书是重点,其他只是陪衬与背景。如此慢慢地闲逛、翻阅,总能发现一本两本心仪的好书,一个上午蝴蝶一样翩然飞过。再渐渐地,一些白昼就恍惚迷离地停靠在那里了。

从外界轮廓看去,文庙书街是隐匿于一堆高楼之中的,感觉它更像古人遗落的一支箫管,随手丢弃在喧嚣的闹市,时代覆盖的灰尘渐渐增厚,但仍然不失其古韵风姿。只是,由于时间的磨钝,它吹奏得有些艰涩,尤其在穿越那一道道狭窄漫长的弄堂时,如不全力以赴便很难跟得上节奏。

可以说,文庙书街是在夹缝中求生存,它和同为文化经营场所的福州路是不同的,如果说福州路对文化的诠释宣泄而直接,那么文庙路更多表现出的是一种隐忍,是一种对文化的理性思考。只要一踏进周遭那窄小的弄堂,就会被它抑或悲怆、抑或艰涩的生存状态感动。

记得在一个夏日的上午,坐上18路公交车,摇摇晃晃地到了那里。阳光滚烫,灼得人生疼,那四周拥挤着的房屋,那青黑的瓦的鳞片,那裸露的木的柱廊,那翘起的壁的飞檐,都在高而白的天空下沉默着,感觉这种沉默像是对过去时光的一种更深的记取。卖书人蜷缩在闷热无风的店里,和一堆堆书拥挤着,显得皱巴巴的。买书人眉眼之间有着一丝凝重,慎重地、机械地、一遍一遍地抚摸着图书,斟酌着要还是不要。

阳光大块大块地晃过来,像给整个书街涂了一层薄薄的凝胶,里面的屋、人、物如上了胶一般,在夏日的午时,慢慢聚成一个透明的琥珀。

如果把这枚琥珀慢慢剥开,会发觉文庙书街隐含着过去的影子,比如,那一条条窄弄,标着“学前街”“梦花街”“学院街”“尚文路”等名字,显得文化底蕴深厚。这一串地名也向人们昭示着它过去的深度与辉煌。在这座年轻、时尚的大都市里,文庙书街在刻苦营造着一个小小的梦境——牵连着过去的时空,维护着读书人的梦想。

(鱼丽/文) 本版图片据新华社