□戚庆贺

引领我走上书画艺术之路的方振先生,于2020年3月23日在西部战区总医院病逝,享年92岁。虽然我见证了恩师从入院到弥留的情形,但是突然接到师娘的电话,我还是不能接受这个事实。先生虽已离开我们5年了,可他给予我艺术上的教导和启示却永生难忘。

记得与恩师结缘,还是30年前的事。1994年我从军校毕业后,被分配到成都市金牛区某部政治处任宣传干事。那年初夏,成都军区文艺创作室杨景民、裘山山等作家到我所在的部队采风,团领导安排我负责他们的接待和日常采访协调。闲暇之余,他们得知我喜欢写字画画,入伍前还在安徽省黄山书画院随著名画家郭公达、张建中学习山水画,就读军校时还成功举办过个人书画展,他们主动为我“牵线搭桥”,把我引荐给了原成都军区文艺创作室主任、著名书画篆刻家方振。

记得第一次跟随著名诗人杨泽明拜见方振先生,我既兴奋又忐忑。门刚打开,首先映入眼帘的是冲门墙上挂着的四尺国画《岷山晴雪》。客厅正中的墙上则是其手书苏轼的《水调歌头·明月几时有》书法四条屏,其作碑帖风格兼具,篇章布局错落有致,笔法柔中见刚;饭桌靠着的墙上悬挂的则是恩师与著名国画大师何海霞先生合作的《竹鸡图》……

那次见面后,我对恩师有了初步了解:方振,号石夫翁,1928年生,安徽巢湖人。新中国成立前曾修业于国立社会教育学院艺术系,1949年任第二野战军三兵团文工团美术队长。后又历任成都军区政治部干事、副科长、科长、文艺创作组组长以及文艺创作室主任。为国家一级美术师、四川省美术家协会副主席、顾问;四川省书法家协会副主席、顾问。国画作品《松风寒》《彝区结盟》《草原上》等曾入选全国、全军美展;书法作品曾入选中国书协第二、第三届全国书法展和全军第一届书法大展。1979年、1981年分别出席全国文联第四次代表大会和中国书法家协会第一次全国代表大会。

自此,我几乎每周都会前往金牛区永陵旁的方振先生家,聆听教诲。先生创作严谨,为人和善豁达,不计名利,向来以扶掖部队书画新人为乐事。一来二去,我渐渐走进了恩师的艺术世界。

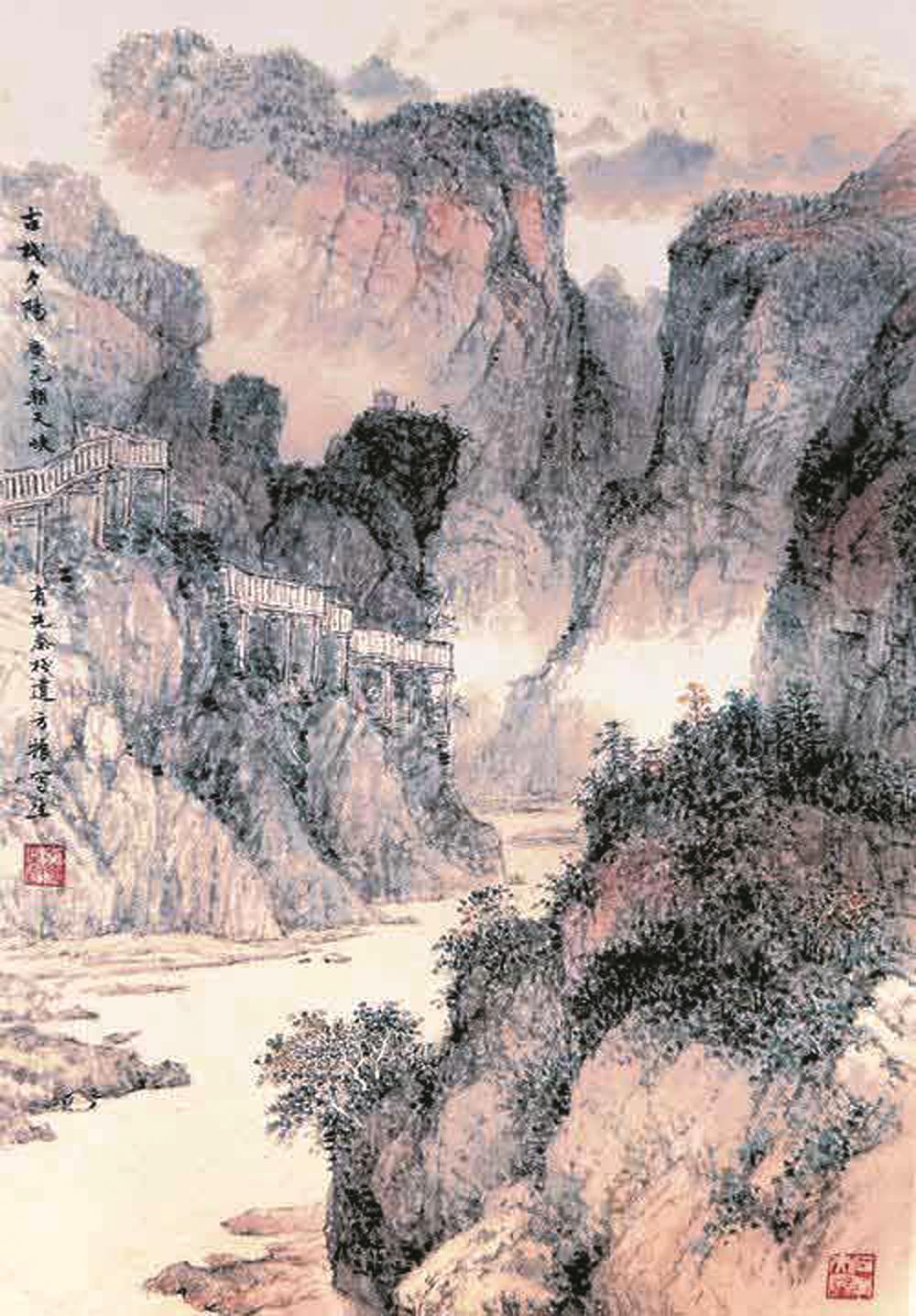

方振先生深谙中国传统文化,其作品在继承宋元文人山水画的基础上师古不泥,淡而不俗文人画风格,为改革开放初期的中国画坛注入了一股清新之气。这与其一贯坚守“外师造化,中得心源”的创作理念不无关系。方老师坚持深入实地写生创作,倡导艺术当为部队服务,多次率军区文艺创作室的艺术家送艺术到军营,足迹几乎踏遍了巴蜀大地和祖国的西南边防哨卡,尤其是对四川的山水有深刻的理解和准确把握。无论是山涧急湍、缓坡清流、抑或是洲渚杂树,一旦由他笔出,皆能生出妙情佳趣,令人耳目一新。《彝区结盟》(素描,2009年《四川美术》第7期封面,中国人民革命军事博物馆藏)以四川大凉山郁郁葱葱的青松作背景,刘伯承与小叶丹歃血结盟为主体画面,生动再现了当年红军长征途经彝区以秋毫无犯的过硬作风赢得人民信赖的感人故事。《丹崖映日 白练飞空》(2012年《四川美术》第7期封面)采用的是青绿山水画法,山下古松盘亘、山涧溪流潺潺、远山丹霞映日,构成了一幅人皆向往的世间仙境。《绿杨影外烟波远》描绘的是川东北大巴山一带的景色,其构图有明显的明清绘画风格。画面近处草木繁茂,中景有渔夫泛舟于江中,远山叠嶂氤氲,意境深远。《江流有声 此岸千尺》反映的是重庆长江巫峡的风光。两岸绝壁高耸,江面逐浪排空,远山在如幻的云霭间若隐若现,让人不觉又融入“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”的景致中……

著名油画家艾轩说:“方振先生深谙中国传统绘画的理法,有很深的古典文学修养,谈笑间常有典故相据,使听者获益匪浅。他不仅做了大量的艺术创作组织工作,还是一位才情焕发的艺术实践者。尤其是他的山水画,给当代画坛注入一股清新之气。”画家袁正阳也对恩师的艺术创作给予客观、公允的评价:“首先,努力向传统学习,向历史上优秀的作品学习,以复兴中国画的山水精神为己任;其二,在作品中要展现文化上的多方面修养和多年磨炼出来的绘画技巧;其三,师法自然,坚持写生,在自然中去寻找心灵的映像。方振先生的作品,完全体现了创作中的三段式。”就连蜀中著名书画家刘云泉先生在谈及方先生作品时也发出由衷感慨:“方老一向默默无闻地浸淫于书画艺术之中,不为商贾名利所诱,成就卓著。加上其又不吝扶掖新人,从不以艺高权重自居,真可谓德艺双馨,令人仰止也!”

在跟随恩师学艺的过程中,其严谨、诙谐的教学方式让我耳目一新。除了学习书法、绘画外,他还尝试指导我学习篆刻,赏析古典诗词等,将艺术视角伸向更加广阔的艺术领域。在他看来,诗词、篆刻同是中国传统文化的重要组成部分,是书法与绘画的姊妹篇。作为一名有志于在书画艺术领域有作为的人,如果不注重文学方面的修养,其作品就像“沙上建塔”。在个人文化修养方面,恩师告诫我一定要加强专业知识和社会知识的积累,多关注时事政治。他进一步解释道:社会学当属大文化范畴,艺术来源于生活,服务于社会,笔墨当随时代,只有准确把脉时代的律动,以一颗赤诚之心为部队建设服务,为国防事业擂鼓助威,艺术创作才能走向更加广阔的空间。在具体教学书画创作时,恩师从抽象到具象传授我他多年积累的创作经验:要勤于读书,善于读书,学会用脑思考问题、解决遇到的问题。为激发我的勤奋意识,恩师曾给我讲过他与画家黄胄的一段佳话:20世纪70年代末,应中国文联之邀恩师参加全国第一次文代会。画坛大家再聚首,格外高兴。小憩间,大家畅谈画风问题,传统派与改革派各抒己见,形成了对立局面。爱抽烟的黄胄先生寻机“突围”,全然不顾,顺势拿一个烟蒂在恩师的膝盖上皴擦点染起来,引得观者大笑……

谈及如何临帖,恩师除了口传手授我临帖之法外,还嘱咐我无论是乘车、吃饭,还是睡觉,只要一有时间就要读帖,时时和古人“对话”,这叫“养眼”。练多了、看多了,用心感悟,那成功离你也就不远了。因此日常生活中我养成了一个习惯,无论是乘车、小憩,抑或是探亲访友,我总会拎着一个口袋,里面要么装着《诗词格律》,要么装着王羲之、孙过庭等的碑帖,以便随时翻阅。记得恩师还建议我在临帖之前,一定要“追根溯源”。以临习王铎书法为例,首先要弄清王铎书法的源流(即从何而来、宗师何家)。当上溯到米芾、王羲之时,还要继续向上追溯王羲之书法又师承谁。只有理清了他们之间的师门关系,知道了孩子的父亲是谁?孩子的祖父是谁?曾祖父又为何许人?层层剥解,直追古人,就会事半功倍……

自20世纪90年代恩师退休直到他患病住院,我随之学艺也有二十几个年头。恩师毫无保留地扶掖后辈,真正做到了“莫道桑榆晚,为霞尚满天”的奉献精神。承蒙如海师恩,我亦如一个蹒跚学步、牙牙学语的孩童,一步一个脚印地行进在书画、文学道路之上……