冯荣光 文/图

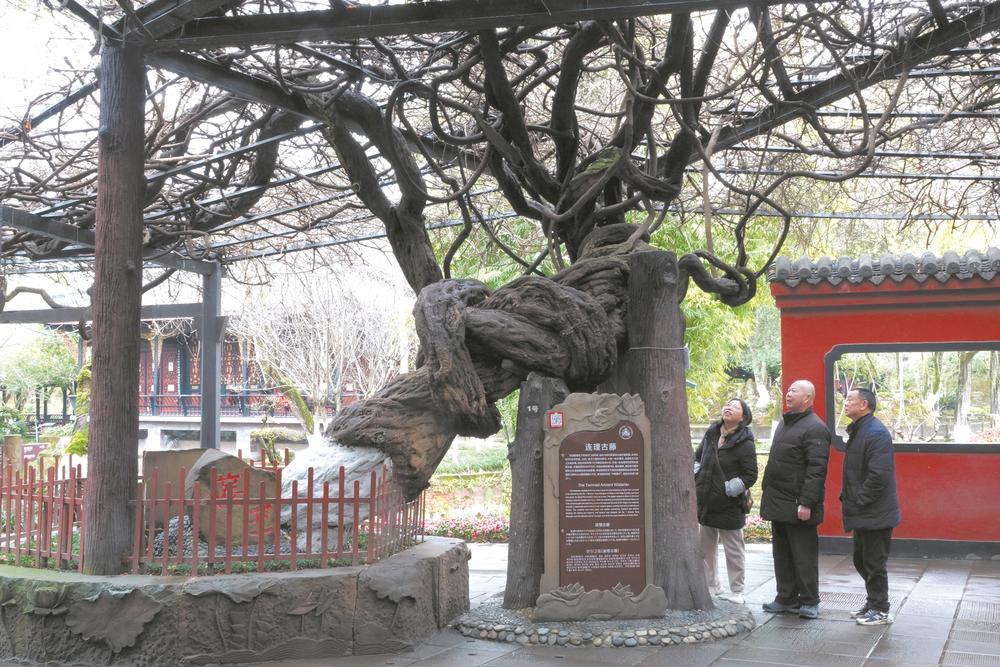

新都桂湖公园有两株“连理古藤”,左边一株树龄500多年,高6米,树径86厘米。相传古紫藤为明代状元杨慎(升庵)所植,因其高大粗壮、藤蔓绵长、紫花若云,覆盖面积达420平方米,气势十分壮观,被称为“中国藤王”;右边一株树龄200年,树径32厘米,是杨氏后人为纪念黄峨所植。

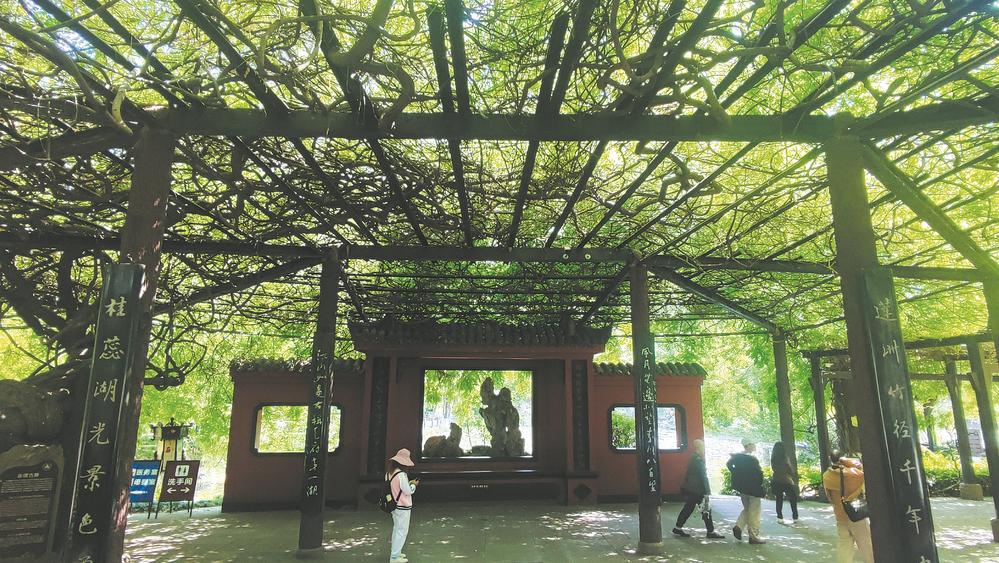

“连理古藤”象征着明代状元杨慎与蜀中才女黄峨缠绵凄美的爱情,寄托着黄峨一生相爱而不能相守的相思。两藤相缠形成长达百米的紫藤长廊,蔚然而成“桂湖八景”之一。每当阳春三月,紫藤花瀑挂满长廊,素雅芬芳,满园紫气祥瑞,引来无数游人观赏。桂湖紫藤被列入《四川省一级古树名录》。

紫藤挂云木

紫藤在植物学中为豆科紫藤属,落叶藤本植物,别名紫藤萝。20世纪40年代,上海人黄岳渊、黄德邻父子合著的《花经》,对紫藤的描述非常生动:“紫藤缘木而上,条蔓纤结,与树连理,瞻彼屈曲蜿蜒之伏,有若蛟龙出没于波涛间。”

民谚:“春有紫藤,夏有凌霄”。暮春,紫藤繁花盛开,壮压群芳。走进桂湖公园大门,在朱砂红透空照壁左侧便是那株“连理古藤”,古藤旁立有“藤王”石碑,显现着它不同凡响的古朴沉雄气质和丰富的历史文化内涵。

古藤从根部始,如巨大的蛟龙扭曲向上,盘折缠绕,在1米多高的腰部生出数根粗藤,形成壮观的巨大“树环”,犹如数十条活跃腾飞的小龙,爬满整个棚架。

桂湖紫藤一年四季都是景。春天,藤蔓上悬垂着无数紫色的花穗,百米长廊飘逸着浪漫的紫色云霞;夏天,铺满棚架的绿色枝蔓遮蔽烈日骄阳,带来阵阵凉意;秋天,累累果实挂满枝藤,紫藤豆角由青绿渐渐变成紫红,别有风味;冬天,藤叶落光,枝蔓则如小龙静卧蛰伏,蓄势待发。

春分,是桂湖紫藤新老交替的节点。和煦的阳光催生的新苞像一个个初生的婴儿,嫩嫩的、毛茸茸的,有的攒成一团,有的零星地挂在细长的藤枝上,新绿的生命向人们宣示着春天的到来。

随着气温升高,长大的花蕾绽放成串的嫩芽,像排列在藤枝上的一个个紫色玉饰。在阳光照耀下,花瓣一片片地舒张开来,又如破茧成蝶的一只只紫蝴蝶,簇拥在一起,在绿叶的衬托下,呈现出一幅美妙的“蝶变图”。唐代诗人白居易在《紫藤》一诗中说:“藤花紫蒙茸,藤叶青扶疏”,生动地描绘出藤花初开的美好景象。

清明前后,百米长廊紫藤花大面积盛开,紫穗悬垂,紫花芬芳,开得蓬蓬勃勃、轰轰烈烈,这是桂湖公园最生动奇特的植物景观。

棚架上悬挂的花穗从绿叶丛中如瀑泻出,像无数紫色风铃在春风中摇曳。花瀑倒映在桂湖,水中荡漾着紫色的涟漪。清晨,轻雾细雨,朦朦胧胧,如烟似霞;傍晚,夕阳西沉,金色的阳光勾勒出紫穗美丽的曲线,如梦如幻,如诗如画。

在中国传统文化中,紫藤象征着神秘、高贵、深沉、浪漫和优雅。自古,中国文人、画家都十分喜爱紫藤。李白吟出极尽风流的《紫藤树》:“紫藤挂云木,花蔓宜阳春。密叶隐歌鸟,香风流美人。”

在公园大门透空照壁右侧,有一株与500年古藤相对的紫藤,是杨氏后人为纪念黄峨而植。新都杨氏后人崇敬这位人格伟大的“黄宜人”,让“连理古藤”将这对苦命夫妻紧密联结,在美丽的桂湖边长相厮守,永不分离。

这株古藤,且叫她“黄峨紫藤”吧,似乎在诉说着万般思念和无尽的闺怨。只见她粗壮的根部呈C形向上盘曲,在约两米高处,盘曲的枝蔓突然发力,自由地向着“升庵古藤”奔去。

“黄峨紫藤”如黄峨一样低调而寂寞,但蕴藏着无比的坚定、刚毅气质和能屈能伸的人生智慧。紫色的花瓣在新绿中绽放,显得优雅、内敛,又有着淡淡的忧伤。我想到黄峨的一生亦如藤蔓一样追随夫君,而美丽的紫藤花则是一首首缱绻悱恻、回肠荡气的诗词散曲。

西眉才女

“黄峨古藤”将我的思绪带到了200公里外的川中小镇——遂宁市西眉镇,这是“曲中李清照”、蜀中四大才女之一的黄峨故里。

初春的一天,我来到西眉镇东北六里的“皇榜石”,在246国道与老玉路岔路口叫“黄板石”的地方,几经打听,基本确定黄峨故里的大致方位。据《遂宁县志·古迹》载:“黄榜石,在西眉镇北六里,有黄安桥,系明尚书黄简肃公故里。”当地人告诉我,以前这里有石碑刻了皇帝的谕旨,老百姓叫它“皇榜石”。石碑现在早就没有了,地名也变了。

弯弯曲曲的西眉河流经黄板石,向南流入涪江。绿色的低丘沿河道两岸蜿蜒起伏,山林青翠,秀如峨眉。低丘与河流之间是一块小坝子,农舍俨然,菜花金黄。西眉河在这里拐了一个大弯,河湾咀上有一座三孔老石桥,桥墩上的“龙脑”已风化,面目模糊不清。过桥就是河湾里那块平坦的坝子,桥头有一棵苍老的黄葛树,树枝上发着新芽。据当地人讲,河对面就是黄峨的老家。当年的遗址早已消逝于历史的烟尘,让人心生感慨。

黄峨生于官宦之家,父亲黄珂是明成化二十年(1484年)进士,官至右都御史、刑部左侍郎、南京工部尚书等。黄珂在朝,与正德、嘉靖两朝宰辅杨廷和(杨慎之父)“为道义之交”。黄珂退休还乡后,皇帝赐予黄珂封地以颐养天年,俗称“黄大田”,立碑刻石于乡,“皇榜石”就是这样得名的。

黄峨系黄珂次女,从小聪明伶俐,幼习诗书,受到母亲聂氏良好的家庭教育,善工诗词,尤擅散曲。黄峨《闺中即事》:“金钗笑刺红窗纸,引入梅花一线香。蝼蚁也怜春色早,倒拖花瓣上东墙”,此诗被广泛传诵,称誉黄峨“才艺冠女班”,有女中班昭之称。

古代,涪江流域为巴蜀分界,西眉正处于巴蜀文化交汇之地遂宁。黄峨承继了父母的文采基因,既有蜀地淑女优雅达理、沉稳宁静的气质,也有巴地女子刚烈直率、侠肝义胆的性格。正是这种文化兼容,让黄峨在遭遇杨慎“大礼议”事件后,显出高尚的人格和“龙蛇之变”的处事智慧,让夫君和杨氏家族在不测的政治风云中得以保全。黄峨与杨慎不弃不离,30年虽不能相守,却相爱终身。

黄峨“龙蛇之变”的智慧,屈曲自如,以凛然大气化解一个又一个的家庭、家族危机。她的屈伸理念对杨慎影响很大。婚后,她力劝杨慎赴京复职,杨慎流放滇南又协助他著书立说、兴教授业,让杨慎在身后得到了“一代文宗”的美誉。黄峨甚至对“两朝首辅”杨廷和也产生了很大影响,“大礼议”后,杨廷和辞官赋闲在家,黄峨力主“拒访”避祸,又劝翁“积谷不如积德”,将钱谷用来办疏浚桂湖、维修城墙、修缮学堂、设置义田等善事,并出资修建饮马河桥、饮马河堰,在新都博得了官民的一致称赞。

在新都马家场“杨氏宗祠”,杨德力先生出示《新都杨氏家谱》:“初夫人性既贤淑,又有文艺可兼孟光、清照之长。而困老家务,仅显其德,未展其才。”蜀中“四大才女”,唯黄峨之“德”高仰止,在三才女之上,为人景仰。

“榴阁”相思

《新都杨氏家谱·杨母黄宜人秀眉家传》载:“六月二十一日,文忠公(杨廷和)卒。文宪公(杨慎)奔丧,丧事毕,即还戍所。而宜人仍留于家,以经纪家务。时文宪公四十二岁,宜人年三十二岁。自是治家,井井有条。又常于暇时,静居状元府西隅之榴阁浏览家藏群籍。每有诗词寄外,为时传诵”。

榴阁位于新都上升街,毗邻桂湖。明正德年间,杨慎与黄峨夫妇婚后即居于此。榴阁以庭院中石榴而得名,杨慎和黄峨蜜月之际,正值院中红榴怒放,黄峨诗情勃发,写下了《庭榴》诗:

移来西域种多奇,槛外绯花掩映时。不为深秋能结实,肯于夏半烂生姿。

翻嫌桃李开何早,独秉灵根放故迟。朵朵如霞明照眼,晚凉相对更相宜。

在榴阁,黄峨用屈伸之理力劝“愤世”的杨慎,听从父亲教谕回京复职,京城才是大展才华之地。杨慎听从,携妻赴京复职。

杨慎是“明代三大才子”之首,黄峨是“四大才女”之一,可谓“天设的一对,地造的一双”。上天赐给杨慎、黄峨一段幸福美满的婚姻,可惜止于杨慎36岁、黄峨26岁那一年。那年,“大礼议”事件触怒了嘉靖皇帝朱厚熜,杨慎被发配云南,这对才子佳人从此饱尝剜心的别离之苦。杨慎和黄峨在漫长的等待和相思之中,送走了青春年华,青丝变白发,一生相爱而最终不能长相守。

“大礼议”事件后,黄峨千里送夫到江陵,离别时写下《南中吕·罗江怨》:

空庭月影斜,东方既白,金鸡惊散枕边蝶。长亭十里,阳关三叠,相思相见何年月?泪流襟边血,愁穿心上结,鸳鸯被冷雕鞍热。

黄峨回到新都,从此独守榴阁,思、泪、愁、血尽铺陈于纸。

《南商调·梧叶儿》:雪和雨,雨和雪。雪儿雨儿无休歇。陇驿传梅隔,池塘梦花怯。窗案灯花谢,难打煞无如今夜。

《北双调·落梅风》:春寒峭,春梦多,梦儿中和他两个。醒来时,空床冷被窝,不见你,空留下我。

读这些散曲,感觉黄峨的“苦”“痛”直抵心灵:丈夫流放滇南、相爱不能相守;终身不育、没有子嗣相慰;家庭重担,两老全靠她来赡养;托孤之责,教养有仁(曹氏所生)成才;恪守家风,以避不测风云。这些苦痛,只能通过散曲、诗词吐露心声,然而更多的是写出诗稿词曲,自吟后又亲手焚掉。独居的漫长日子里,黄峨在压抑中却有旷达和坚韧,思念中饱含深情,痛苦中却不自毁。晚年,她终于迎来了隆庆皇帝朱载垕登基,为杨慎平反正名。

黄峨如紫藤经历寒冬腊月却能隐忍、内敛、蛰伏,保持清醒的头脑、独立的见识,谨慎地化解危机。特别令人叹服的是她在处理“藁葬翁舅(藁葬在古代文献中常用于描述草率、简陋的葬礼方式)”一事上,表现出非凡的洞察力和力排众议、泼辣果断的行事风格。

嘉靖八年(1529年)夏,杨廷和在新都老宅病故。杨廷和曾任正德、嘉靖皇帝“两朝首辅”,“大礼议”事件后被迫辞职为民,回乡养老。杨氏家族要按杨廷和生前官衔,入殓时身着一品官服,黄峨则坚持以庶民服饰礼仪入殓,并向家人恳述利害。当时杨氏族人都表示不解甚至愤怒,怒斥她“不孝”,甚至杨慎也厉声吼叫她“住嘴!”杨廷和下葬后不久,嘉靖皇帝果然派人来查验,开棺见杨廷和“青衣布袱”葬仪俭朴,才未加罪。黄峨在关键时刻拯救了杨氏家族,避免了一场血腥之祸,“家人咸服能先见。”

在遂宁黄峨纪念馆馆门有一副楹联,上联“为妻为媳为母持家有方”,下联“做人做事做文流芳百世”。明末清初著名学者钱谦益对黄峨评价为:“娴于女道,性复严整,闺门肃穆,用修(杨慎)亦敬惮。”黄峨一生才德兼备,近乎完美,是古代巴蜀杰出的伟大女性,我向黄峨塑像深深地三鞠躬,心中敬意难以言说。

500年“连理古藤”是新都桂湖重要的人文历史遗产。紫藤花盛开,让人既生出杨慎“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”的历史感慨,又让人联想到黄峨的千古相思,“难离别,情万千。眠孤枕,愁人伴。闲庭小院深,关河传信远。鱼和雁天南,看明月中肠断”,《卷帘雁儿落》的小曲如同紫藤花瀑布,激荡在人心头。

本版稿件未经授权严禁转载