唐恬/文

从今年1月国产AI大模型DeepSeek发布至今,已有数月时间,AI迅速融入生活,从开始时众人啧啧称奇看闹热,到成为人们工作和生活中必不可少的助手甚至“朋友”,AI能够帮助人们做的事,也从资料查询,逐渐进入工作和生活中的方方面面。有人依靠AI写小说,竟然得到了阅读网站的青睐,签下了书约;有人依靠AI制定菜谱,结果自家私房菜爆火,引得无数人来尝鲜;也有人用AI来编舞,几十秒出的方案演绎出后迅速爆火,连带舞蹈队都成了新“网红”……

AI的常伴,让人们切实享受到了科技发展带来的红利与便利,但也有越来越多的使用者发现,AI并非万能,它会“卡壳”,也会出错,甚至还会“编造”,对于这种现象,业内有一个专业的称呼——“AI幻觉”,人们在享受AI带来高效与便利的同时,也不能对AI无条件信任,别让可能存在的“AI幻觉”迷住了双眼。

AI“风暴”卷入生活

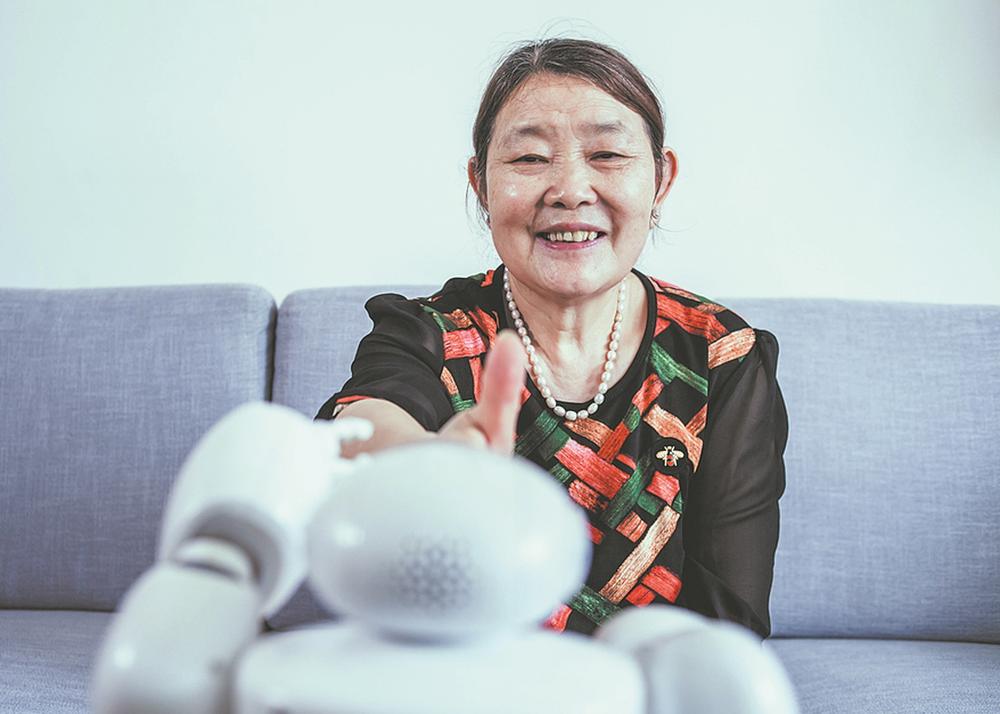

“我家老娘退休后居然还当起‘老师’了!”这是前不久,一位网友在网络上发帖时的配文。起因是他已经退休的妈妈,平日里已经习惯了AI陪聊,AI陪聊机器人风趣幽默不死板的对话风格,让老年人颇感兴趣,也让日常生活多了几分色彩。当这件事慢慢传开,同样有陪伴需求的老年朋友纷纷上门求学取经。

无独有偶,另一位北京阿姨学会了使用AI后,把自己一直在跳的广场舞编成了数字版,并生成了“舞蹈教学3D图谱”。这一举动不仅让这支老年舞蹈队声名鹊起,成了当地“网红”,演出档期非常紧凑,同时编出的新舞还形成了知识产权,能够产生经济价值。

年轻人也从中找到了许多“新赛道”。国产AI大模型DeepSeek发布后不久,就有网友在知乎上爆料,自己用AI写的书已经被某平台签约。该帖子一出,立刻引起了轰动,很多人对AI写网文开始跃跃欲试,接着就有更多AI写书的信息被关注到,如“80后”网文作者兰猫,早在2023年就用AI辅助,半年与网络小说平台签约16本小说,评价最高的一本得到了8.2的网友评分。

在文字之外,视频与插画也是AI创作的“新蓝海”,依靠着AI辅助,许多没有绘画基础,但是却有着独特美学积累的人们,都可以在学习后用AI生成插画或者视频,而对应的优秀作品有不少被各个企业购买了版权,从兴趣爱好转变成了经济收益。

最令人意外的是,AI突破了年龄层次的壁垒,真正实现了创意到成果转换的全龄化覆盖,就连善于动手动脑的小学生,也利用AI知识制作出了作业检查纠错小程序以及强化训练小程序……

随着国产AI大模型的普及,AI已经从遥不可及的高科技,迅速走下神坛,来到了老百姓的生活之中。它仿佛是一场数字风暴,带着令人着迷的新世界席卷而来,改变着人们原有的生活模式。

“新风口”涌现“新争议”

当新事物席卷而来时,原有的生态自然不可避免地受到冲击,原有的规则自然也会存在监管的空白。事实上,近期关于AI的话题争议不断,特别是AI创作的版权问题更是争议的焦点。

AI创作的文学作品,能否被商业签约?关于这一点,国内各个创作平台其实态度不一,有鼓励也有反对。比如番茄小说网就明确表示:“作者利用ChatGPT等非自然人手段创作内容”属于违规行为。总部位于成都的国内著名科幻杂志《科幻世界》也在此前明确公告:“本刊不接受人工智能生成内容(AIGC)投稿,一旦发现未经注明的AIGC投稿,该作者作品将永不录用。”众多平台已经在AI创作上给出了自己的态度,也制定了相关的规定,意在保护文学创作的纯粹性与多样性,但实际上,AI创作已经成为当下文学创作绕不开的一个节点。

AI创作里的“AI味”,此前饱受读者的诟病,所谓“AI味”是指文学作品中,语言过于工整,感情过于平淡,构架过于机械,“不鲜活”和“缺乏人性温度”。这种文字风格过于工整,缺乏情感共鸣。不过随着AI技术的发展,“AI味”也越来越淡,特别是以DeepSeek为代表的AI大模型上线后,普通人已经很难一眼分辨出“AI”与“非AI”的区别。换言之,如果写作者给出一些关键的提示词,再手动润色AI生成的文字,同样能够引起读者的共鸣与认同,很难判断出这些文字是不是AI写的。

针对这种情况,不少阅读平台引入了软件来检测文字中的“AI味”,虽然也取得了一定的效果,可误判也不在少数,比如近期就有不少网文作者吐槽朱雀检测把自己纯手写的文字,定义为“AI生成”。

在文字之外,AI生成图片与视频是否拥有版权也是争论的焦点。今年3月,北京互联网法院宣判全国首例AI生成图片著作权案:摄影师李某用AI工具创作的《雪域神山》被某杂志擅自使用,法院认定其享有著作权,判决获赔40万元。此案一出,在艺术圈引起了广泛的讨论,有人认为用AI画出的图,凝结着艺术家的智慧成果,其中有大量的参数调试、风格定义和细节修正,属于“独创性智力劳动”,也有人指出“调参数算创作,厨师按菜谱炒菜是不是也该算发明?”

不得不防的“AI幻觉”

如果说AI创作的版权仍属于争论阶段,尚需时间去完善和规范的话,那么“AI幻觉”则已经在工作与生活中引起了诸多不便,已经成为AI融入生活的过程中,不得不重视,不得不防备的一个大问题。

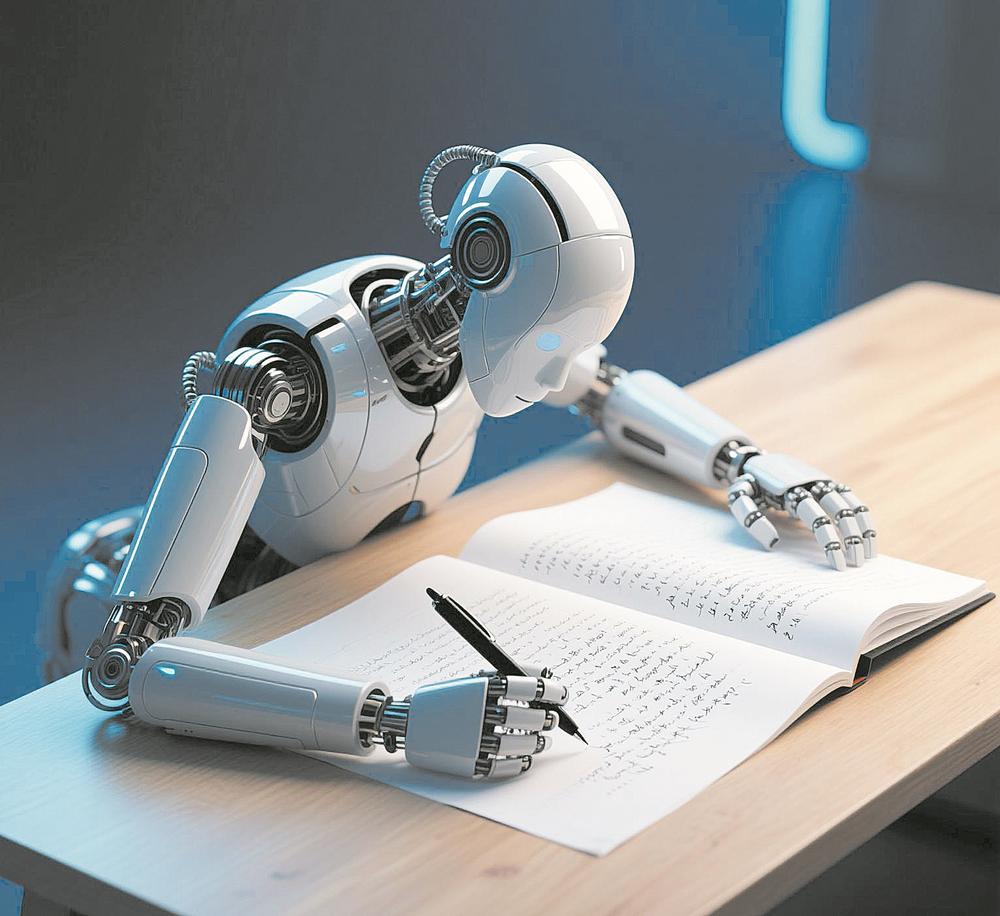

相信不少人都遇到过这样一个场景,那就是在使用AI辅助生成一篇文章后,乍一阅读,顿时觉得AI简直太厉害了,整篇文章内容详尽,逻辑缜密,引用丰富,甚至在文章末尾还有引文的出处与资料来源。这篇文章甚至比自己手写的更加优秀,完全可以拿来直接使用了。但是仔细再一阅读,就会发现不对劲,里面的内容不仅存在错漏,甚至还有张冠李戴的部分,最甚者还有一些事实与案例都属于凭空捏造的。但是这些内容因为文章的前后逻辑排列过于紧密,内容融入过于顺滑,如果不具备过硬的专业知识,还真的很难纠出错来。

笔者之前让AI写了一篇唐朝由盛转衰的散文,在文章一开头,AI就给出了一个极为唯美的标题——“云鬓花颜金步摇:温庭筠笔下的盛唐残影”接下来,AI围绕从《菩萨蛮》看晚唐,写下了一篇2000多字的散文。以“云鬓花颜金步摇”为引,整篇文章的文字极为凄美深情,文末还附上了参考文献《唐才子传》《敦煌变文集》等。

单看这篇文章,可属上品。放在朋友圈可获赞无数;分享社交平台可圈粉若干;投稿报社杂志亦可能得到刊载。不过遗憾的是,这篇文章,从一开始就是错的。因为“云鬓花颜金步摇”并非温庭筠所写,而是来自白居易的《长恨歌》。AI却硬生生地将“云鬓花颜金步摇”与温庭筠《菩萨蛮》中的“鬓云欲度香腮雪”相混淆,编造出了这么一篇颇有亮点的美文。

这就是典型的“AI幻觉”,人们在向AI提问后,AI依照提问者的需求,表面上给出了逻辑缜密,文字精练,内容丰富的答案,但整个答案全部都是由AI制造的虚假信息,借助算法推荐形成“信息茧房”,极易形成逻辑闭环,对使用者有极强的蒙蔽性。

“AI幻觉”在自媒体时代,很容易因为审核流程的欠缺以及从业者专业素质的不足,让AI编造出的文章流入公众层面,进而带来公众的认知失准。如果“AI幻觉”进入到医疗领域、名人点评甚至是网络谣言层面,那带来的负面影响无疑会更加被放大。

因此,在使用AI辅助文字生成时,一定要尽量规避“AI幻觉”的情况。在提问时,要优化提问方式,尽量详细、具体,避免模糊不清的表述,让AI能够准确理解问题的核心,最好能够从多角度反复提问,以获取更加准确的回答。在得到回答后,一定要手动进行核准,特别是对文字中的人名、事件、地点、引用等关键信息,要有权威渠道的印证。值得注意的是,AI生成文字中的对话、场景是“AI幻觉”的“重灾区”,如果没有上下文的引用,基本可以确定是编造的故事。对于一些存在争议的话题,如果AI给出了异常肯定的答复,甚至引用所谓的名人名家的话,这也要引起高度重视,需要反复核实。

随着AI在我们的工作与生活中介入越来越深,公众已经实实在在地感受到了AI所带来的便利与高效,但同样AI也不是万能的“金钥匙”,我们常伴AI的同时,也要与它一起成长与进化,这样才能够拥抱更美好的明天。

本版稿件未经授权严禁转载