王霜/文

7月盛夏,蝉鸣声声,高考季后,一封封承载着梦想与期待的录取通知书穿越千山万水,飞向莘莘学子手中。从烫金信封到立体镂空设计,从校长手写寄语到定制版“校徽盲盒”,现代录取通知书早已突破纸墨局限,成为高校文化的微缩展馆。

然而,这份传递喜讯的仪式感,并非当代独创。当孟郊在长安城策马疾驰,高呼“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”时,一纸“泥金帖子”早已跨越千年时空,将金榜题名的荣耀定格成传奇。从唐代的“泥金帖子”到明清的“捷报”,古代录取通知书不仅是功名的凭证,更是一部见证着科举制度演变、社会教育风气与古人文化审美的微缩史书。

———◆ 四川第一位状元 ◆———

收到的录取通知书是啥样?

唐代的录取通知书,以“泥金帖子”与“金花帖子”两种形态并存,前者是民间报喜的家书,后者是官方认证的功名凭证,共同构成了唐代科举文化中独特的“喜信”体系。

盛唐时期,古代最早的“录取通知书”——“泥金帖子”开始流行。四川科举史上首位状元便诞生于此时——其名范崇凯,字金卿,内江人。唐朝开元年间,范崇凯与弟弟范元凯同去长安会试,兄弟双双考中进士。其中,范崇凯名列第一,被皇帝钦点为状元;范元凯名列14,世称“梧冈双凤”。开元二十六年(738年),李太白有《赠范金卿二首》,第二首颂范“为邦默自化,自觉冰壶请”;颂其嘉政“百里鸡犬静,千庐机杼声”。因“范宰不买名”,因此史上载范崇凯事极少。

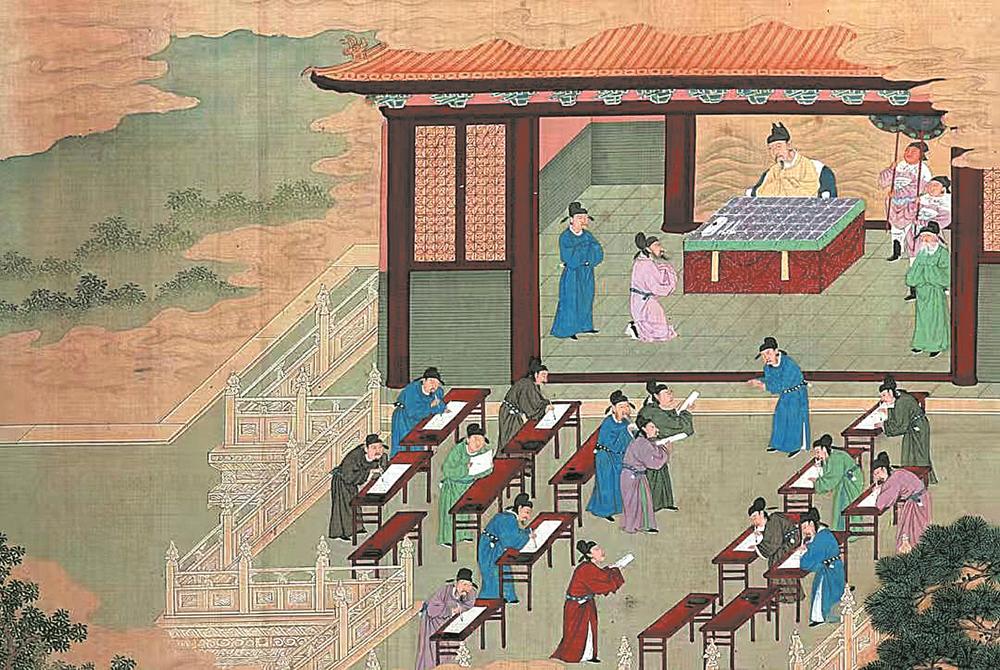

唐代的进士榜单被称为“金榜”“春榜”或“龙虎榜”,寓意“藏龙卧虎”。那时,长安城春试放榜之日,新科进士们总会涌向市集,精心挑选洒金笺纸。他们以金粉调和胶水,执笔写下“某某及第”的喜讯,再附于家书之中,快马送往故乡。这种以金粉书写的报喜帖,便是《开元天宝遗事》中记载的“泥金帖子”。试想:当一封金粉斑斓的书信穿越秦岭巴山,抵达蜀地内江,范崇凯的亲朋们围炉展读,字里行间不仅是“金榜题名”的捷报,更是家人在长安城春风得意的鲜活场景。

诗人杨万里曾以“淡墨榜头先快睹,泥金帖子不须封”一语道破其精髓——所谓“淡墨榜”,乃礼部用淡墨书写的进士榜单,而“泥金帖子”则是学子们用金粉书写的私人喜报。两者一官一民,一素一华,却共同承载着“十年寒窗”终得回报的喜悦。

“泥金帖子”的流行,与唐代科举制度的特殊性密不可分。唐制规定,进士及第后仅获“出身”,需再通过吏部铨选方能授官。因此,“泥金帖子”更多是向家族报喜的“情感纽带”,而非官方认证。但正是这种民间性,赋予了它独特的诗意。若“泥金帖子”是民间情感的寄托,那么唐代后期的“金花帖子”则是官方礼仪的化身。“金花帖子”又称“榜帖”,被视为“正式版”科举录取通知书。据宋洪迈《容斋续笔·金花帖子》载,这种通知书以素绫为轴,并贴以金花,显得十分精致考究。

———◆ 苏家“三进士” ◆———

收到的“金花帖子”上写了啥?

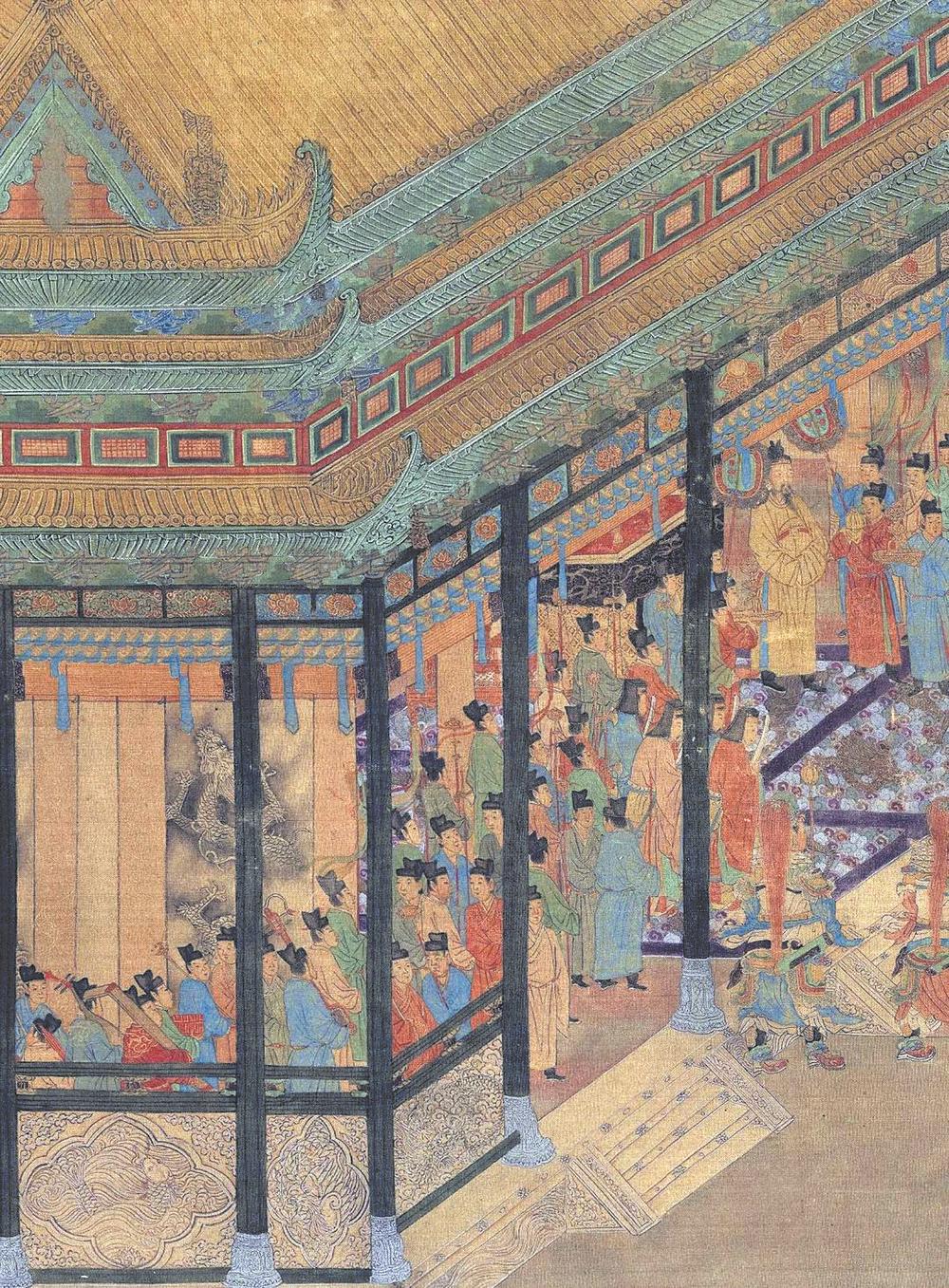

北宋时的四川眉山苏家院子中,苏母正独坐桌前,手握毛笔静心抄书。随着一声铜锣脆响,两个官差登门报喜,大声叫道:“‘金花帖子’!报登科之喜!”苏母抬起头,轻声道:“到底是来了……”官差:“‘金花帖子’!报登科之喜!眉州苏家少老爷苏轼进士及第乙科第二名;眉州苏家少老爷苏辙进士及第乙科第三名。接喜报!”

话剧《苏母》的这一幕,恰似从历史长卷中裁下的一帧鲜活剪影,也让人心生好奇:治平二年(1065年)的眉州苏宅,这张飞入程夫人手中的“金花帖子”,究竟是何模样?它上面又写了些什么?

宋代的“金花帖子”,较唐代更为精美。明朝人陈继儒《太平清话》卷四记有:“宋朝吴郡士登科者,始于龚识,其家居昆山黄姑,犹藏登第时金花榜帖,乃用涂金纸,阔三寸,长四寸许。”据《容斋续笔·科举恩数》记载,北宋咸平元年孙仅的录取通知书写道:“先列主司四人衔,曰:翰林学士给事中杨,兵部郎中知制浩李,右司谏直史馆梁,秘书丞直史馆朱,皆押字。次书四人甲子,年若干,某月某日生,祖讳某,父讳某,私忌某日。然后书状元孙仅,其所纪与今正同。”北宋名臣孙仅的录取通知书中,不仅列有四位主考官的官衔、姓名、生辰八字,甚至追溯其父亲和祖父,末尾以花押署名。这种“家族谱系”的呈现,既是对科举公正性的背书,亦暗含“学术传承”的深意。当一纸“金花帖子”送达考生府邸,它不仅是个人荣耀的象征,更是一个家族数代人耕读传家的见证。

承载着家族荣耀的“录取通知书”,背后是宋代崇文的家族传承与社会风气。以阆中陈氏为例,陈尧咨为宋真宗咸平三年状元,其兄陈尧叟为宋太宗端拱二年状元,与苏家一门三进士相类似,陈氏的“一门双状元”,展现出宋时蜀地极为崇尚读书学习的家风传承。

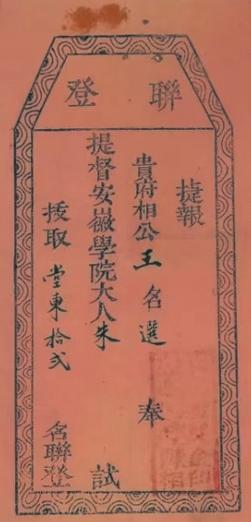

宋代科举分三级:解试、省试、殿试。解试作为地方选拔,其录取通知书虽不及“金花帖子”隆重,却自成体系,称为“金花榜子”。明州府、成都府的解试榜子,便仿效进士及第的“金花帖子”,以洒金笺书写考生姓名、乡贯及三代信息。这种“地方版”金花榜子,既是考生晋级省试的凭证,亦是地方士绅彰显文教的象征。

除了中央和地方发放的录取通知书外,宋代新科进士中还流传着一项雅事:每逢春闱放榜,登科士子便结伴游宴于汴京酒肆,或以诗笺互通款曲,更有意思的是,他们还会编纂《登科小录》。此书堪称宋代科举的“同学录”,详载同榜进士的姓名、名次、年龄及籍贯,经书坊刊刻后,士子人手一册,既是同窗情谊的见证,亦为未来仕途的交际指南。

新科进士常将《登科小录》与“捷报”家书并作一函寄回故里。若以现代视角观之,此书实为进士们自制的“录取通知书”,与朝廷颁赐的“榜帖”相映成趣。在南宋大臣洪迈和周必大家里,都藏有北宋时期的《登科小录》。周必大所藏一册尤为特别:其封面还裱贴着一份北宋朝廷统一印制的正式录取文书。周必大认为,是该考生将“录取通知书”与“同学录”粘贴在一起,并一起寄给家人,于是家人将它们珍而重之地收藏起来,世代相传,激励子孙。

———◆ 明清捷报满城飞 ◆———

送录取通知书为何成火热“生意”?

相信大家对《儒林外史》中“范进中举”的故事都不陌生,在明清的科举制度之下,褪去唐宋金花的华贵,此时的录取通知书以“捷报”之名飞入寻常巷陌,成为市井百姓触手可及的梦想具现。这一转变,在明代文人王世贞的《觚不觚录》中有记载:“诸生中乡荐,与举子中会试者,郡县则必送捷报。”那时有人被录取,官府则会派专人骑马送信,报喜队伍至少三人,高举彩旗,唢呐开道,一路吹吹打打,热闹非凡。

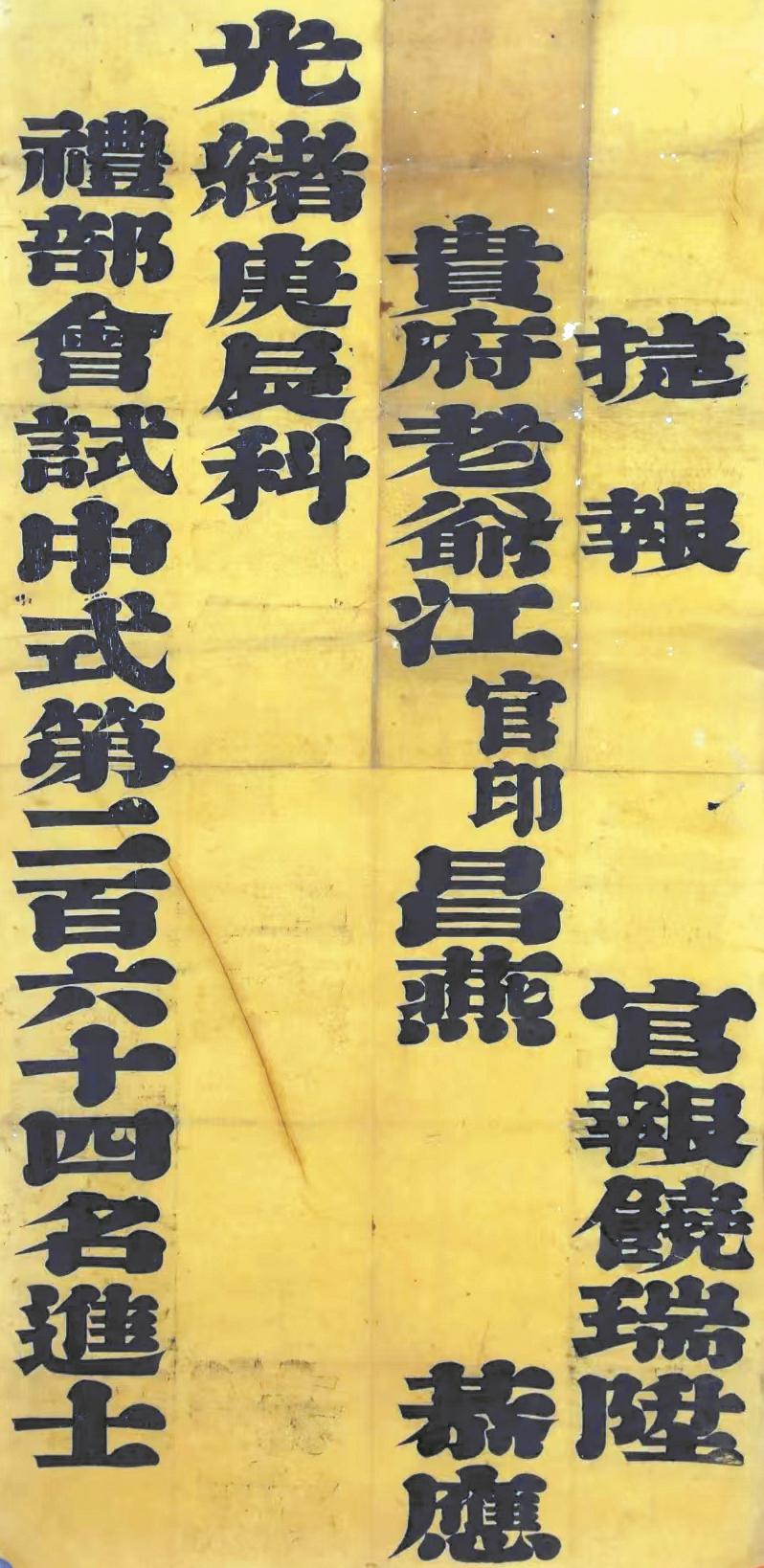

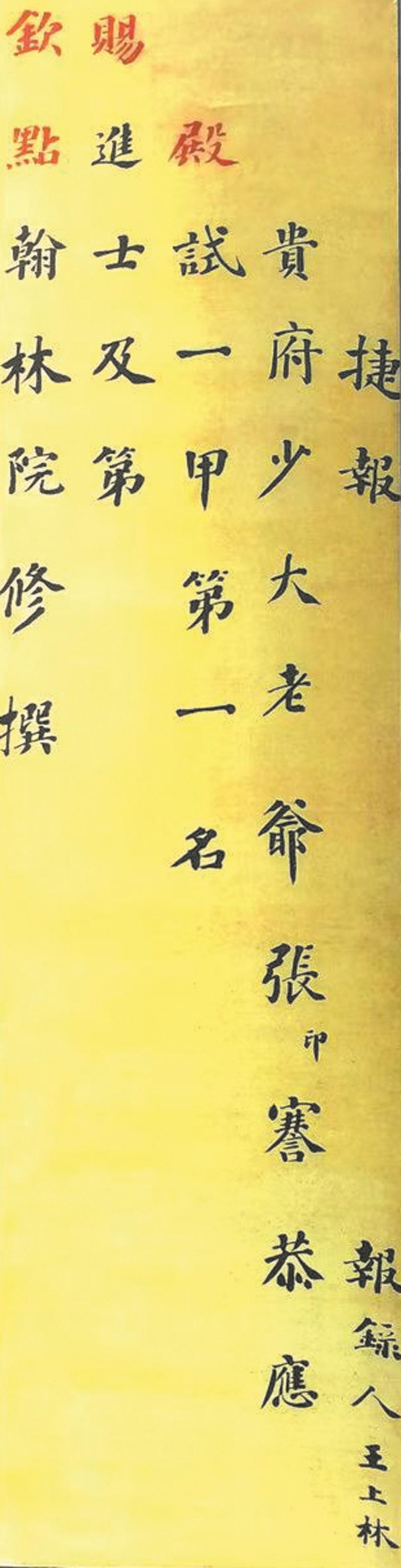

明清“捷报”的形制,较前代发生了根本性变革。唐宋“金花帖子”的手工书写,至此演变为刻版印刷的流水线作业。明清时期,“捷报”已开始采用专用木刻印版,考生姓名、名次、籍贯等关键信息留白,待放榜后手工填录。此外,古代录取通知书写好后也要加盖“录取专用章”,谓之“过朱”。这种“半工业化”生产方式,极大提高了录取通知书的制作效率。

那么,那时进士及第的通知书上都写了些什么?一般上面先写考官的姓名,然后再写具体内容。乡试中举的通知书相应简单些,主要书写被录取学子的姓名、乡贯、三代姓名。比如,《儒林外史》第三回写道:“范进三两步走进屋里来,见中间报帖已经升挂起来,上写道:‘捷报贵府老爷范讳进高中广东乡试第七名亚元。京报连登黄甲。’”江苏省江海博物馆中,近代实业家、政治家、教育家张謇的状元“捷报”则是明清时期“录取通知书”的实物体现。1894年,慈禧太后六十大寿特设恩科会试。张謇奉父命第五次进京应试,在清朝重臣翁同龢的提携下,高中一甲第一名状元,授以六品翰林院修撰官职。“捷报”上书:“贵府少大老爷张謇恭应殿试一甲第一名赐进士及第,钦点翰林院修撰。”还写有“报录人王上林”。

有趣的是,明清“捷报”的传递,逐渐也演变成一门火热的“生意”。明清科举制度发展至空前的繁复程度,在举人科名之外增设“秀才”一级,形成秀才、举人、进士三级科名体系。每一级科名均需独立张榜公布,由此催生出专司传递喜讯的职业群体——时人称之为“报子”。这一行业虽无官府俸禄,却因科举社会对功名的狂热追逐,催生出独特的生存逻辑与行业规则。“只听得一片声的锣响,三匹马闯了来;那三个人下了马,把马拴在茅草棚上,一片声叫道:‘快请范老爷出来,恭喜高中了!’”这种习俗,在《儒林外史》第三回被描绘得淋漓尽致。

当时,“报子”们并没有固定工资,营生完全依赖考生家属的赏钱,为抢得“头报”以获取丰厚赏赐,他们构建起一套精密的运作体系:需提前向考官探听放榜口风,甚至买通衙门书吏,确保在榜单公布前夕获得考生信息;自费刻制木版印制空白喜报,预留姓名、名次等空格,待消息确凿后雇佣书吏连夜誊写;更需组建快马驿传网络,近则同城疾驰,远则跨州越县,常有“报子”策马百余里,将喜报送至偏远乡邑。

与此同时,“报子”的内部竞争也非常激烈。清朝晚期,就曾有某个专门投递邸报和喜报的商业机构印发宣传单,其中不仅写道该机构从事专业投递多年,业务熟练,生意兴隆,且有官府正式批文,还控诉当时出现的奸商,模仿该机构喜报格式,窃取模板、偷偷投递,以此蒙骗赏钱。为此,该机构还在喜报上印制了专属的“暗号”,提醒收信人,如果没有暗号即属假冒,希望发现假冒者通知机构,并会对举报者进行重谢。

本版稿件未经授权严禁转载