西川风/文 冉玉杰/图

7月骄阳“热情”得让人汗流浃背,纳凉就成了成都人生活中热议的话题。在有空调的今天,让整个夏天都不至于太难熬,可是将时间向前推动几十年,没有空调,甚至连电扇都没有的日子里,“老成都”们是如何消暑纳凉,度过一个又一个炎夏的呢?

扇中凉风徐徐来

在没有电器设备之前,曾经最常用的纳凉手段当属“扇风”。汉代时,能工巧匠们发明了“土风扇”——在木头做成的轴上安放几片扇叶子,靠人工转动来吹风,能够起到很不错的降温效果。为了让夏天更加凉快,古代的王公贵族们往往还会把“风扇”安装在水亭中。所谓水亭,是指将水用人力或器械提到高处后,再从亭子顶上洒落下来,用水的清凉来驱散炎热,再配合风扇吹出的清风,可谓是亭外烈日炎炎,亭里凉意满满。唐代刘禹锡在《刘驸马水亭避暑》里就描述道:“千竿竹翠数莲红,水阁虚凉玉簟空。琥珀盏红疑漏雨,水晶帘莹更通风。”

对于普通老百姓而言,要靠“扇风”来降温,就必须自己动手,因此扇子就成了夏天必不可少的物件。成都有一句顺口溜说:“热天天气热,扇子离不得,有钱买一把,无钱等他热。”

当时普通人家里总会有两三把扇子,以蒲扇为主,一方面是因为蒲扇风大,二来则是便宜耐用,扇边用布条圆一圈,用个四五年没问题,保养好的话也有能用七八年的。

还记得我小时候的夏天,天气热起来后,扇子就成了抢手货,家里两三把扇子根本就不够用,兄弟姊妹几个,人手一把那完全是奢望,只能紧着有的两三把扇子轮流用。你扇一阵过把瘾又转到我手中……除了公用的扇子外,屋里有一把蒲扇是母亲的专用扇子,那把扇边用黑布圆了一圈,母亲工作完回来,一进屋就拿起蒲扇直扇,手腕翻转,呼呼生风。

时间变迁,扇子在纳凉功用之外还附带上了浓郁的文化属性,成为雅的象征。明清时期,每到夏至日,女人们还会互相赠扇、脂粉等物,《酉阳杂俎·礼异》载:“夏至日,进扇及粉脂囊,皆有辞。”

林盘掩热“席”再凉

成都平原有着得天独厚的自然条件,得益于都江堰的引水分流,使得成都平原上遍布水田,同时让这里成为竹林与树林的生长天堂。成都的水田河沟多,林盘树林多,起到了很好的吸热效果,又散发出一丝凉意。农村人家几乎都是住在竹林院子里,我家同样是竹林围裹,外面太阳晒得头皮发麻,走进竹林就凉快多了。院子里十来户人家,住的基本上都是茅草屋或小青瓦房,竹梢耷在屋顶边遮去部分热,潮湿的泥土地面,打起光脚板踩在地上,一股凉浸浸的感觉透遍全身。

厚厚的竹林掩盖住了太阳光,让竹林下成为午睡的绝佳之地,马架子放在竹林边,凉席铺在竹林里。竹林在微风下习习摆动,光影斑驳,竹影婆娑,吃蚊子的夜蜻蜓吊在竹叶的背后密密麻麻。有小娃娃还会逮了蜻蜓来逗蚂蚁耍,成为那个时代夏日的一道独特风景线。

老成都的凉席以青篾打成,同样是四周用布条围一圈。老成都人对凉席的态度则很微妙,喜“旧”不喜“新”,这是因为新凉席粗糙不光滑,要用过一两年,历经磨合后,才不会让背部被毛刺弄得不舒服,而且不知道是心理因素还是有什么奥妙隐藏其中,旧凉席睡起来,还自带一股凉气。

夏天时,睡凉席能够起到降温收汗的作用,但是如果睡久了,席子依然会被人的体温给“烤”热,因此凉席基本上都要天天用湿毛巾把汗水擦了,一天不擦,睡起就是黏黏的,浑身不舒服。成都的农家凉席,因为编织技术的原因,其花纹会呈现出“人”字图案,因此人们睡醒后,背上就会被印上一排排整齐的“人”字,称之为“打席子”。邻里朋友互相见面寒暄,经常会说:“又打了席啊?”就是说才睡了午觉。后来“麻将块”凉席流行起来,人们背上的图案又从“人”字变成了方块。

正是因为夏天家家都用凉席,凉席消耗大,也就又有了补席子的匠人。一个简单的挑子,担着补席行头和一大把制好的青篾块,青篾宽窄不一,有时还用水浸润,怕干了会脆断。他们戴着草帽,身穿土布衣服,两手粗糙,走街串巷,走村串户,嘴里喊着:“补席子,有烂了的席子拿来补。”往往摊摊一扯开就是半天时间。20世纪80年代初,我也补过席子,边子烂了一块,中间的篾片也断了两条。补席子的人技术好,把断蔑一头用刀轻轻截下抽掉,用匹配的篾片一上一下插上,补得是严丝合缝,与原生的一模一样,只是补起的那一片清新打眼,看上去颇有些“后现代艺术感”。

凉瓜凉饮觅清凉

夏天天气热,成都人在饮食上也非常讲究,尽量趋于清淡清凉清爽。在果蔬上,最流行的就是苦瓜和黄瓜。成都有一句老话:“苦瓜苦,舍得油盐苦瓜甜。”苦瓜清热,但吃起来是苦,缺盐少油的日子,苦也就等他苦,炒苦瓜、拌苦瓜、素烧苦瓜,反正都是自家地里出的。至于黄瓜最常见的做法当属拍黄瓜,不用刀切,而是用刀背拍破,配上蒜水和盐巴,这样吃起来更爽口入味。至于夏天的主食最受青睐的是凉稀饭,我的母亲就爱煮一大盆清稀饭放上一两个小时,凉了再吃,有时还在水缸里冰一下,这样吃起来既饱腹又解暑。

至于饮品,当年最“高端”的奢侈享受就是吃冰粉。成都的老冰粉很讲究,冰粉是手工现磨的,做冰粉的水是从深井里拉起来的,再在保温桶外裹一层厚厚的棉絮用来隔温,以保持冰粉的凉爽。在冰粉之外,街上还会有商铺卖冰水,这类冰水也是用井水做成的,就是在水里放点糖,再用色素调制成淡黄色、绿色、橘红色等,两分钱一杯,看上去都诱人。不过无论是冰粉还是冰水,对于普通穷学生来说都是浮云,我在成都青龙四十中读中学的时候,最常喝的凉饮就是井水。那时上学要经过何家院子,这里也是大竹林盘,离路边不远的竹林里有一水井,井水冬暖夏凉,那水凉浸浸的。从院子边走过,我们就会去抬井水来喝,没有桶,就用拴桶的竹竿扯水,竹竿上有个孔,是用来套桶绳的,里面灌满了水,喝一口直凉到心里。

在物资匮乏的年代,成都农家里还有自己的专属饮料。我还记得小时候,每到夏天,母亲就摘桑叶来熬水喝,既当茶饮,又解暑热,可谓是一举两得。当时的农忙季节,母亲的工作单位上,每天也会烧一大锅桑叶水供大家消暑解渴。

花香月夜凉意浓

老成都除了想方设法在夏日“找凉快”外,其实也很注重精神层面的纳凉。白居易曾在《消暑诗》说:“何以消烦暑,端坐一院中。眼前无长物,窗下有清风。”这些看起来颇有文化意境的文字,往往都能在生活中寻得剪影。

以前农村人家房前屋后都长着各种各样的花花草草,指甲花、胭脂花、喇叭花、牵牛花、栀子花、芙蓉花等,还有菖蒲陈艾。早晨花香清新,竹林里嘀嗒着露珠,听着嘀嗒的声音都感觉到一丝凉意。每到夜晚,整个院子都浸润在花香里,多少也抹淡一点热气。我曾经的邻居门前还特别围了个巴掌大的小院,种着夜来香等比较特别的花草,夜来香花香浓郁,闻着特别舒心。只要屋里有人,每户人家的大门永远都是敞开的,哪家吃饭了都晓得。

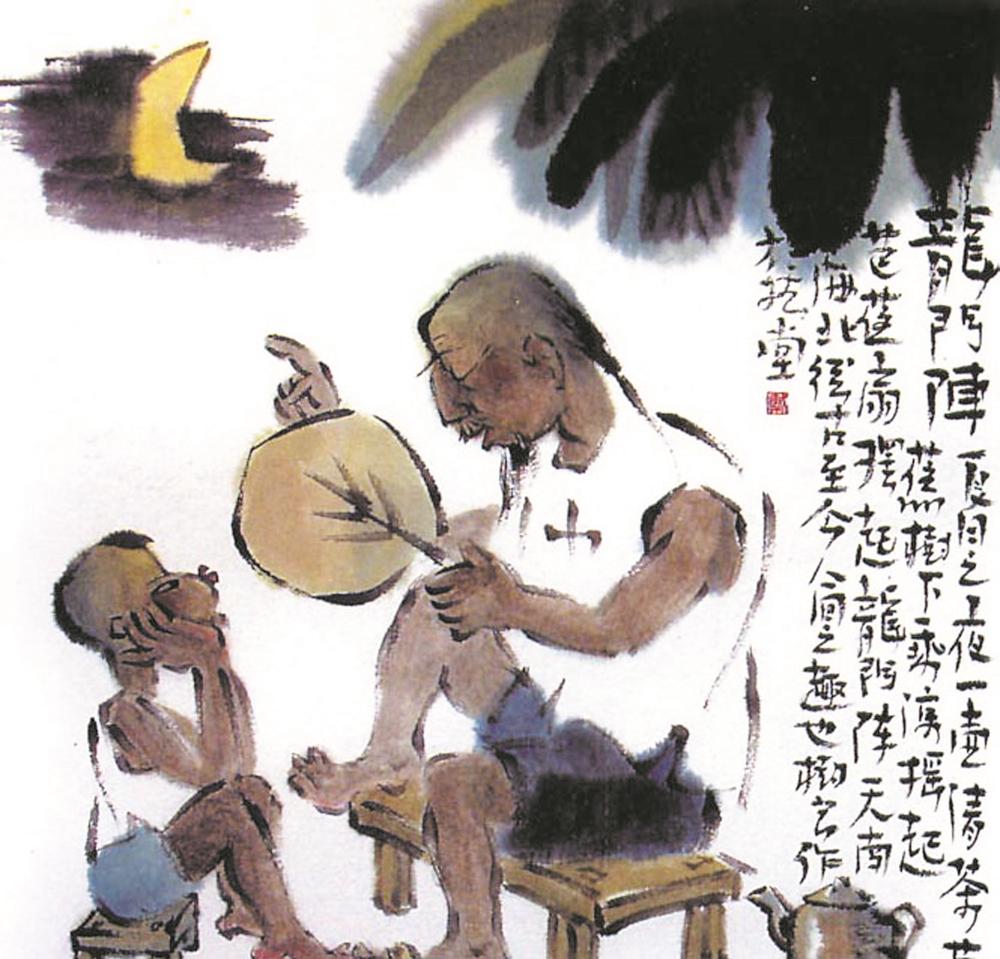

吃了晚饭,收拾了碗筷,挨着的几家人就会拖出竹椅子、竹板凳,围坐在月亮坝下看月亮,谈天说地吹牛乘凉。手里拿把扇子,一边摆龙门阵一边摇动,不仅扇风,还驱蚊子。竹林盘里蚊子多,经常咬得一身包,农家人没有蚊香,一般会自制蚊烟来驱蚊。老成都的蚊烟,一般用纸裹着陈皮、陈艾等植物做成,点燃后烟雾里还会带着丝丝的清香。如果不那么考究的话,农家人还会用谷草掺杂陈艾等,扎成“谷草把”来熏蚊子。“谷草把”烟子大,不仅能把蚊子熏跑,还熏得围着的农家人鼻涕眼泪长流,经常大家聊着聊着,就眼泪汪汪的了。

我们半大的娃娃也经常端了板凳围在一起听大人吹牛摆龙门阵。文化不高,话题不少,虽然经常会出现张冠李戴的尴尬,但大家照样吹得津津有味。月亮在天上漫步,夜风吹着竹林,有鸣虫在竹林边的藤蔓上曼声歌唱,把夜晚叫得凉爽爽的,很有一番情趣。摇着扇子摆着龙门阵,不知不觉瞌睡来了,说一声:“睡觉。”一圈人散去,留下一个空坝和天上寂寞的月亮。

浸伏等同冷水浴

以前夏天还有一个特色活动就是洗冷水澡,周边的河堰沟渠多,随便往哪个堰塘里一跳就一身凉快。放暑假的时候正是进入三伏天,我们几个半大的娃娃经常躲着大人约起去洗冷水澡。跳进堰塘里先来个狗刨似的游水,然后再来个潜水,看哪个潜得远,再来个仰泳休息休息。不过现在大家一定要注意,千万不要去游野泳,特别是孩子们,一定要去正规泳池。

堰塘里铺着碧绿的荷叶,还有菱角莲蓬,摘片荷叶顶在头上,摘两颗莲米剥皮塞进嘴里。堰塘边长着一排排的桑树,微风翻得绿叶飘转,在水里游得累了,就爬到桑树上去半靠着树枝,一边吃着桑葚,一边吹着徐徐凉风,那个享受舒服到心里去。20世纪50年代修建起来的东风渠也是洗冷水澡的好地方,吸引很多人慕名而来。东风渠水冰冷刺骨,我曾去过两次东风渠洗澡,人在水里不由自主往下冲去,过了几个石梯才爬上来,心里还咚咚地跳,那是很危险的,今天大家一定不要效仿。那个时候半大娃娃去河里洗冷水澡,一定不能让家长晓得了,我母亲就对洗冷水澡有一套独特而又有奇效的检验标准,伸手在手膀子、背上抠两下,划出白印来,那一定就是沾了冷水了,免不了一顿“笋子炒肉”。

洗冷水澡古已有之,不过有一个好听的名字叫浸伏。三伏天要到江河中去洗冷水澡,或是用井水冲凉,以消除暑热。不仅男人洗,女人也照洗不误,明代仇英的《四季仕女图》中就有宫女洗冷水澡的情节。据记载,浸伏的第一人当属东晋的炼丹家葛洪,《四时幽赏录》说:“葛仙翁每大醉,夏炎热,入深水底,八日乃出,以能伏气故耳。”

三伏天是夏天最热的时候,如三九是冬天最冷的时候一样,于是,古人仿冬九九歌又编出夏九九歌,元人陆泳《吴下田家志》记曰:“一九至二九,扇子弗离手,三九二十七,冰水甜如蜜。四九三十六,拭汗如出浴,五九四十五,树头秋叶舞,六九五十四,乘凉弗入寺,七九六十三,床头寻被单,八九七十二,思量盖夹被,九九八十一,家家打炭墼。”

盛夏的热虽然令人难熬,但回望而去,却又那样精彩与难忘。曾经的生活,经过了几十年的变迁,早已经升格成了文化,铭刻下了一个时代的记忆。

本版稿件未经授权严禁转载