暖阳倾洒,兴隆湖湖面涟漪层层漾开,漫步湖畔的市民游客络绎不绝,城市、湖泊与公园在这里融为一体。

2018年2月,习近平总书记来到四川天府新区考察。在成都兴隆湖畔,总书记嘱咐“一定要规划好建设好,特别是要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去。”

2020年1月,习近平总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,明确支持成都建设践行新发展理念的公园城市示范区。

从“首提地”到“示范区”,标志着成都公园城市建设已从自主探索到国家使命,从生态建设治理到生态价值创造,从城市功能品质提升到全面示范引领带动。

2022年6月,宜宾市三江口,习近平总书记在这里考察时指出,要筑牢长江上游生态屏障,守护好这一江清水。

殷殷嘱托,做好生态文明建设这篇大文章,念兹在兹,寄予厚望。

近年来,成都全面落实党中央和省委决策部署,以更高标准、更严要求、更实措施加强生态文明建设,深入打好污染防治攻坚战,建设“蓉水、融岸、荣城”的天府蓝网,推动绿色低碳发展,努力打造天蓝、水清、土净的美丽蓉城。

从劣Ⅴ类到Ⅲ类及以上

锦江河畔的日夜坚守

“看,我负责的就是这一段长约4公里的河道,每月至少两次。”来到黄龙溪镇,在龙王庙沟河道旁,记者看到了正在巡河的黄龙溪镇农业综合服务中心主任、锦江黄龙溪段镇级河长徐辉钢,他边走边仔细检查着河水的颜色、气味和悬浮物等多类指标。

“千年水码头”黄龙溪镇,是锦江在成都的出境地、岷江流域的最后一个国考断面。“龙王庙沟是锦江的一条支流,该流域巡检重点涉及农业养殖、农村生活和市政管网等领域。”徐辉钢介绍,巡河时会重点复查曾经出现过问题的排污口、沟渠口等点位,综合采用面对面沟通、宣传教育等方法。

在徐辉钢的印象中,多年前锦江黄龙溪段水质浑浊、常有异味。自2017年黄龙溪镇启动水环境的全面整治后,锦江黄龙溪国考断面水质从2016年的劣V类提升至Ⅲ类及以上。

正如徐辉钢对黄龙溪的坚守一样,成都也始终将与市民生活息息相关的污水处理作为重点工作。截至2024年,全市共有城镇生活污水处理厂277座,设计处理规模达600万吨/日。同时,通过推进污水治理三年攻坚行动,成都在2024年已实现城市黑臭水体动态清零。

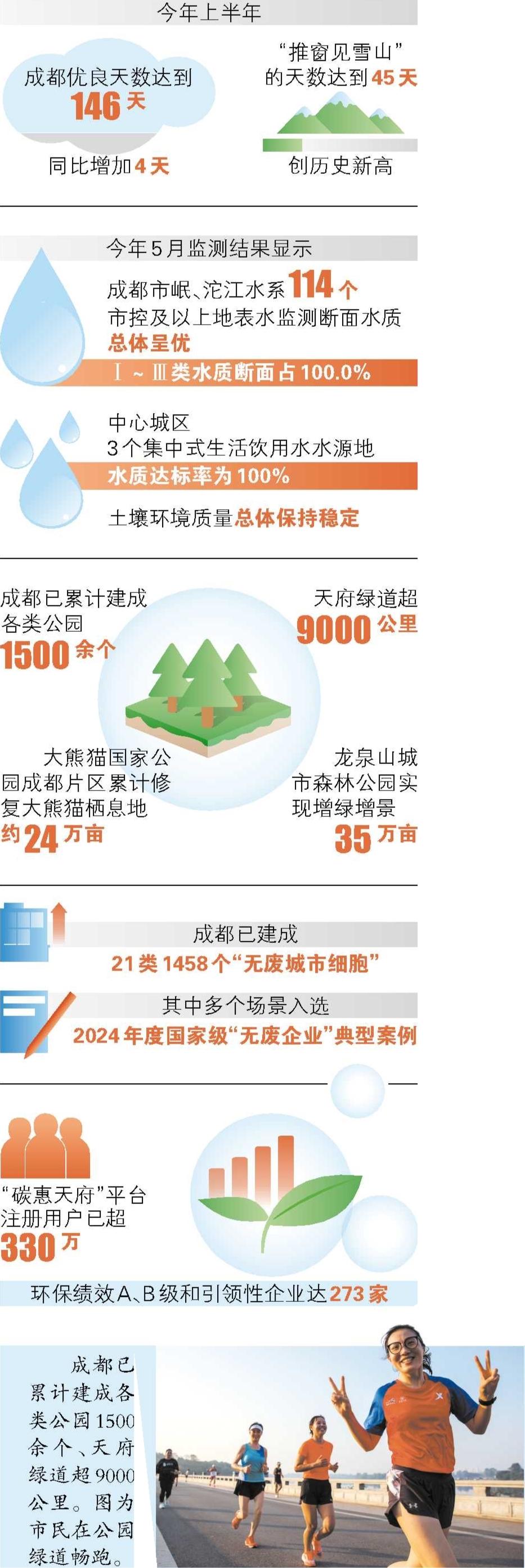

守卫碧水的同时,净土的捍卫也不可忽视。生活垃圾处理方面,成都已基本建立了比较完备的垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统。2024年,成都市生活垃圾回收利用率超43%、资源化利用率超84%、无害化处置率达100%,均超额完成国、省指标要求。

“捕捉”珍稀动植物镜头

大熊猫国家公园的多年穿梭路

万物各得其和以生,各得其养以成。成都西边,龙门山与邛崃山脉相接之处,大熊猫国家公园成都片区静静铺展。崇山峻岭间,万千生灵在此栖居——这片海拔落差近4000米的秘境,成为野生动植物繁衍生息的理想家园。

走远路,攀高山,是大熊猫国家公园成都片区都江堰管护总站二郎庙管护站站长芶安然的工作日常。2022年到2025年间,从管护站到金沱片区,再分散向四周区域巡护,这条单次7天的巡护路线,芶安然每年都会走两遍。“这里是无人区,没有硬化路,甚至完全没有路,全靠双脚走出一条路。”

“金沱区域经我手布置的野外红外线相机有60余台,曾记录过羚牛、大熊猫、小熊猫以及川金丝猴的身影,甚至在1800米海拔处曾拍到过疑似绿尾虹雉的动物。”芶安然表示,通过动态记录,让建设大熊猫国家公园的意义鲜活起来。

日复一日地坚守,也通过数据反映出了成效。《大熊猫国家公园成都片区综合科学考察报告》显示,该片区内生长着高等植物4227种(含栽培种),生活着国家重点保护野生动物111种。同时,全国第四次大熊猫调查显示,成都片区常年活动着73只野生大熊猫。

万物并育而不相害,道并行而不相悖。如今,越来越多的珍稀野生动植物频频“敲门”,这正是大自然对成都生物多样性保护工作做出的最好“回应”。

截至目前,成都拥有古树名木183种9452株,高等植物3139种,兽类115种,鸟类586种,两栖动物32种,爬行动物41种,大熊猫国家公园成都片区已累计修复大熊猫栖息地约24万亩,龙泉山城市森林公园实现增绿增景35万亩。

面向未来,成都市生态环境局在今年3月印发了《成都市生物多样性保护优先区域规划(2024—2030年)》,规划了2485.71平方千米自然保护地,涵盖了7类生态系统类型,为成都生物多样性保护工作明晰了蓝图。

生物多样性保护不仅是成都筑牢生态屏障的基础,良好的自然资源禀赋更是做好“绿水青山就是金山银山”这篇大文章的关键路径。

成都大熊猫国家公园成都片区内8个风景名胜区年接待游客量超3000万人次,生态旅游年收入突破20亿元;今年上半年,累计约4000万人次到龙泉山城市森林公园观光游览;1月—5月,天府绿道沿线体育消费额同比增长30%……

此外,在西岭雪山,市民游客可解锁“雪山+”的多元体验;沿龙泉山而上,看太阳从天际线缓缓升起;在邛崃天台山,萤火微光常在夜晚相伴……这些由生态价值转化而来的场景,也正成为最普惠的民生福祉。

当前,成都正塑造“公园城市·幸福成都”文商旅体品牌,深度挖掘龙门山、龙泉山、环城生态区“两山一环”生态价值,着眼满足市民游客多样化需求,依托绿色开敞空间,大力营造新场景、植入新经济,带来更多元生活体验。

从“一座城”到“一个圈”

共同勾勒的公园城市生态本底

“这是我为数不多与雪山同框的照片!”5月5日,资深观山爱好者、摄影师张巍非常开心,他不仅拍到了“成都第一峰”大雪塘的照片,还有意外收获——“成都遥望雪山”微信群群友用无人机拍摄美景时,恰巧捕捉到他与连绵雪山的身影。

在成都,这座全球唯一能遥望5000米以上雪山的千万级人口城市,“推窗见雪山”已是日常。最新数据显示,成都市区观山次数达年均60次。不仅如此,据今年上半年“观山报告”显示,成都市民“推窗见雪山”的天数再创历史新高,达到45天。

成都的生态幸福感,在一次次与雪山的邂逅中得到具象。通过系统推进污染防治工作,成都正坚持精准治污、科学治污、依法治污,协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

据统计,2024年成都空气质量取得显著改善,PM2.5浓度降至历史最低,优良天数明显增多;全年空气质量综合指数在全国168个重点城市中排第52位,同比提高39位,达到历史最高排名。

再将镜头拉远,当晨曦洒向龙泉山脉,连绵的山脉正与成德眉资四座城市的天际线遥相呼应。如今,成都把生态环境保护拓展到更宽领域、更广范围、更高层级,将共抓大保护作为城市联动合作的内在逻辑与具体行动。

随着成都市域(郊)铁路S3线开通,未来还将会有S5、S11线投入运营,以轨道交通为脉络的都市圈正逐步成形,“住在一地、工作在一地”的通勤模式将成为居民日常,这也把城市间生态环境保护工作紧密串联,形成协同共进的态势。

如今,成都都市圈已建立了大气污染联防联控会议机制,每月联合召开联防联控会议,形成跨区域污染溯源、预警响应、应急调度全链条闭环;以同城化发展为导向,成德眉资四市正共同推进环境基础设施建设、城市绿地体系建设等城乡人居环境建设工程;通过实施天府绿道体系工程、成德眉资生态宜居细胞工程、互联互通骨干道路景观绿化工程等,都市圈生态绿网体系已基本形成。

强化区域协调发展与共同保护。目前,成都都市圈生态环境共保共治已取得阶段性成效。其中,在厚植生态本底方面,成都、德阳、眉山片区森林覆盖率均达到90%以上;污染防治方面,2024年成都都市圈空气质量优良率达81.9%,国省考核断面水质优良率跃升至100%,两项指标均创历史新高。

成都日报锦观新闻记者 魏捷仪 刘依林

摄影 李冬 曹铁