石维明/文

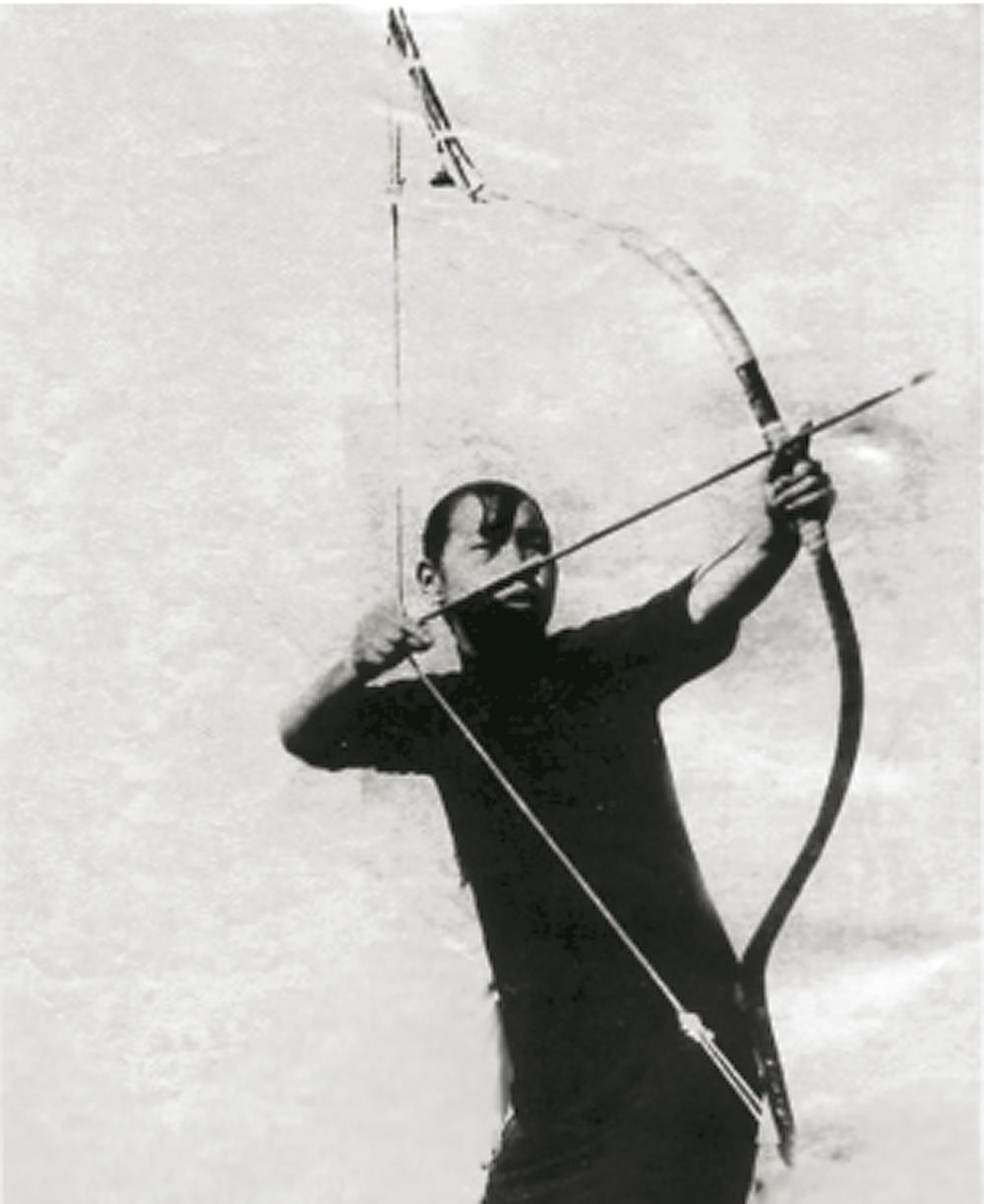

即将在成都举行的第十二届世界运动会上,射箭是34个赛事大项之一。射箭在中国是一项非常古老的运动,也是一种融合军事训练、道德教化与政治礼仪的独特文化体系。清代四川唯一状元骆成骧,虽是典型的文人,晚年却力倡尚武精神,与射箭结下深厚渊源。他不仅在家中后院专设箭道,每日清晨习射,更强调射箭不仅是御敌强身之术,更是陶冶性情、培养品德之道。1925年,他亲自筹建“射德会”并任首任会长,骆成骧以状元之尊推动射箭运动,其意义在于突破传统文人轻视武备的局限,改变了士人“文弱”的刻板形象,彰显了文武兼修的民族精神。

“蜀中文魁”成“武林盟主”

射箭是一项历史悠久的传统技艺,其历史可以上溯到大约1万年前,当时弓箭被用于狩猎和战争。

射箭也是中华传统文化中的“君子六艺”(礼、乐、射、御、书、数)之一,在周代就被列入教育内容。其程序繁多,有备礼、迎宾、开礼、配耦、纳射器、倚旌、诱射、一番射、二番射、三番射、旅酬、送宾。

《后汉书·明帝纪》记载,永平二年(59年),“临辟雍,初行大射礼。”这是史书首次有文字记录大射之礼。

清代四川唯一状元骆成骧,辛亥革命后,历任四川省临时省议会议长、国史馆纂修、四川高等学校(今四川大学)校长。他是资格的射箭爱好者,曾在宅院廊下设置箭道,自题为“德华馆”,每日清晨,雷打不动操弓练射。

骆成骧常言:“孔夫子曰:‘有文事者必有武备’,安能以小道末技视武艺者乎?孔夫子为儒家师祖,而精‘礼、乐、射、御、书、数’六艺,其勇力能‘以一手捉城门关、显而举之’。今国贫民弱,倘不思尚武自强以求‘强国强种’,则华夏危殆甚也!”

1925年初,骆成骧在成都少城公园(今人民公园)半边桥旁建起“四川省武士馆”,任第一任馆长。“蜀中文魁”竟成“武林盟主”,一时在坊间传为奇谈、美谈。几乎同时,骆状元又在陕西街130号的陕西会馆(今蓉城饭店)成立“射德会”,任第一任会长。

巴蜀文化学者袁庭栋收藏的一册上世纪30年代的木刻本戏曲唱词《成都市新景志》,系描述成都街道比较详实的民间文艺作品,其中有几句:“体育场,甚是宽,射德会馆在西偏。”射德会馆的地理位置在老成都中心偏西方向,与唱词中“西偏”的描述相符。

在第一次“雕弓较射”大会上,鼓乐齐鸣之后,骆状元演讲道:“国术乃中华文化之组成部分,绝非野蛮打斗之术,应使之符合礼、义,如古圣贤所云‘以此观德行’。”然后射出第一支箭开靶。

为何取名“射德会”?《礼记·射义》说“射者,所以观德行也”,必须讲究“武德”,“射德”暗合古代射礼文化,是最适合新国民、新青年参与的运动,“射德会”成为兼具训练与礼仪教习的场所。

少城公园的体育活动

“射德会”定期在附近的少城公园举行射击运动和比赛。

《成都市志·园林志》记载:“清宣统三年(1911年),驻防成都的将军玉昆,与四川省劝业道道台周善培于祠堂街兴建公园,开放少城,准许旗民于园内开业谋生。遂于祠堂街关帝庙后侧的水田、荒地、正蓝旗箭厅、仓房、柴薪库以及将附近旗人居住的三条胡同拆房迁户后的空地,用半年时间栽花植树,修建迎禧楼、观稼楼、松韵楼、藤花榭、湖心亭等,面积50余亩,命名为少城公园。”少城公园是四川第一座大型公园,也是老成都现代公共体育的发源地。在公园楠木林下、人工湖边陆续建起运动场,设置了运动设施。每到周末,热爱运动的成都人便来少城公园参加体育活动。

1924年,实业家卢作孚在少城公园内建了通俗教育馆(后称民众教育馆),在“辛亥秋保路死事纪念碑”东侧新辟“公共体育场”,修建了比较规范的300米跑道和一个足球场、一个篮球场、一个排球场、两个网球场,在纪念碑西侧建起乒乓台、木马、单杠、浪桥等,设施设备逐步完善。《成都少城公园竹枝词》道:“丝管东墙耳嘈,打球人集笑声高。横生一种郊原趣,短短篱边夹竹桃。”1938年起,成都市民众教育馆每年举行“自强杯”男女排球、篮球和男子足球比赛。

1926年夏,骆成骧在成都文庙西街住所病逝。辛亥革命元老颜楷送的挽联曰:“合志同方,营道有术,平生风义兼师友;富贵不淫,威武不屈,潇洒人间一丈夫。”成都文人陈能芬写的挽联道:“望帝魂飞关塞黑,竟相传,雕弓较射,竹杖寻幽,说与旁人浑不解;伤时泪洒杏花红,再休想,玉尺量才,金銮载笔,事如春梦了无痕。”赞扬骆状元以一介文士而提倡“尚武”的精气神!

射箭活动的发扬光大

骆成骧去世后,射箭活动继续发扬光大。1928年,“四川射德总会”在少城公园成立,四川军政界大员邓锡侯、刘文辉、田颂尧、刘湘、孙震等先后任会长、副会长。至1937年,射德总会已在全省各地成立30多个分会,成员数千人,涵盖男女老少。会员交纳一元会费后,可领到一枚铜质菱形证章,上有“四川射德总会”字样和会长大名。

邓锡侯酷爱射箭,比赛时,常常叫来军乐队助威,凡中一箭,就敲锣击鼓。颁奖时,也是军乐阵阵、热闹非凡。

射德总会“定期较射”比赛和闻名全国的“青羊宫打擂”一样,每年农历二月“花会”后举行,堪称近现代四川的全民体育运动。“较射”地点在少城公园“辛亥秋保路死事纪念碑”旁边的“箭道”。数百名选手来自全川。比赛设总裁、副总裁、裁判、主考、监察等,还有啦啦队。在距离二十八弓处设立靶板,靶长约6尺、宽2.4尺,靶上绘三个红色圆心,谓之“三元”(即天元、地元、人元)。赛手先较射“蓝章”,射5箭,名为“生、老、病、死、苦”,意即射箭能驱病强身。3箭中靶可得蓝章,方有资格参加银章较射。银章射10箭,6箭中靶可得银章。最后射金章,共射15箭,中12箭以上得“金章”。大赛设蓝章30名、银章20名、金章3名。金章最初是银子打成外面包金,在第3届时改用名副其实的金章,重量为三钱。

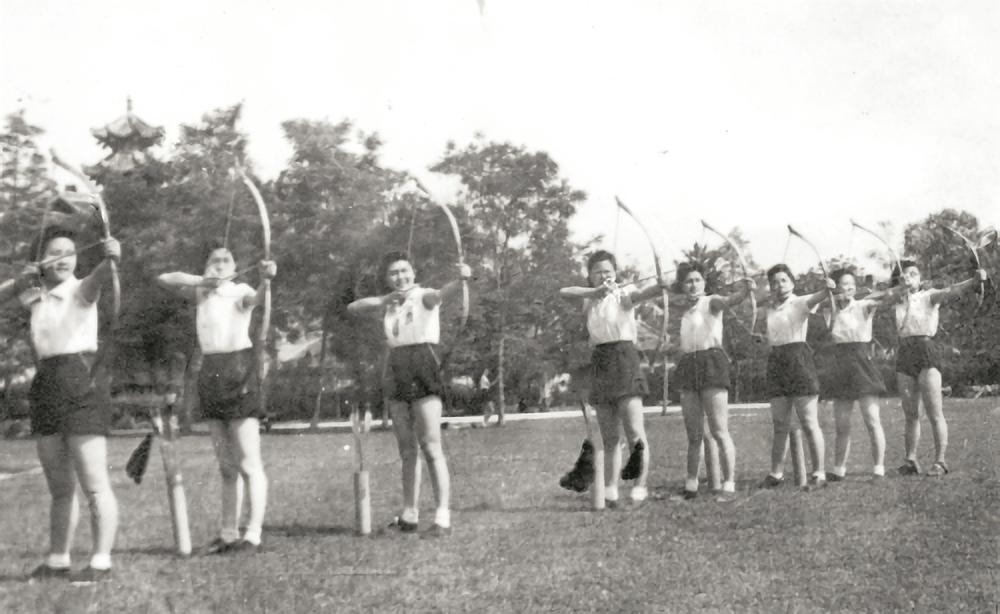

射德总会自第4届起,又添了“特章”(特别金章);第5届开始,又吸纳了女选手参赛。

射德总会除正式比赛外,每月还有月课比赛,初一在望江公园内进行,十五则在少城公园,吸引了众多市民围观。

1942年,学者谭旦冏到成都调查民间手工业,发现成都是全国除北平之外的弓箭制造业重镇,出现过多家知名弓铺。他认为,成都能够成为制弓基地,主要源于成都射箭文化的繁荣昌盛,同时,弓箭制造耗时、耗力、耗材,依赖精湛的手工艺、发达的作坊、丰富的资源供给。

抗战中期,由于日军轰炸机频频对老成都侵扰,少城公园体育场、教育馆、纪念碑等均受到了损坏。射德总会活动逐渐减少。1957年后,“四川射德总会”解散。其中一些射箭高手进入了四川射箭队,武树森成为教练,一些人成为运动员。

射箭运动体现了成都的两个方面:射箭是历史上成都人最喜爱的户外运动之一,呈现出成都人自带的体育基因;射箭运动必须对目标高度专注,体现了成都人的专业和敬业。

近年来,随着“国风”兴起,传统射艺又有了复兴的趋势。一些大型综合体内,开设有射箭馆,并有专业教练。

本版稿件未经授权严禁转载