□罗薇

最近在读阿来的《大河源》,读得很慢。一直觉得,对于喜欢的书,是该慢读的——慢读本身就是一种享受,能延长阅读时愉悦的体验。但于我而言,还有另一层原因:不知从何时起,自己似乎有了阅读障碍,或许早有苗头,只是后来愈发明显了。

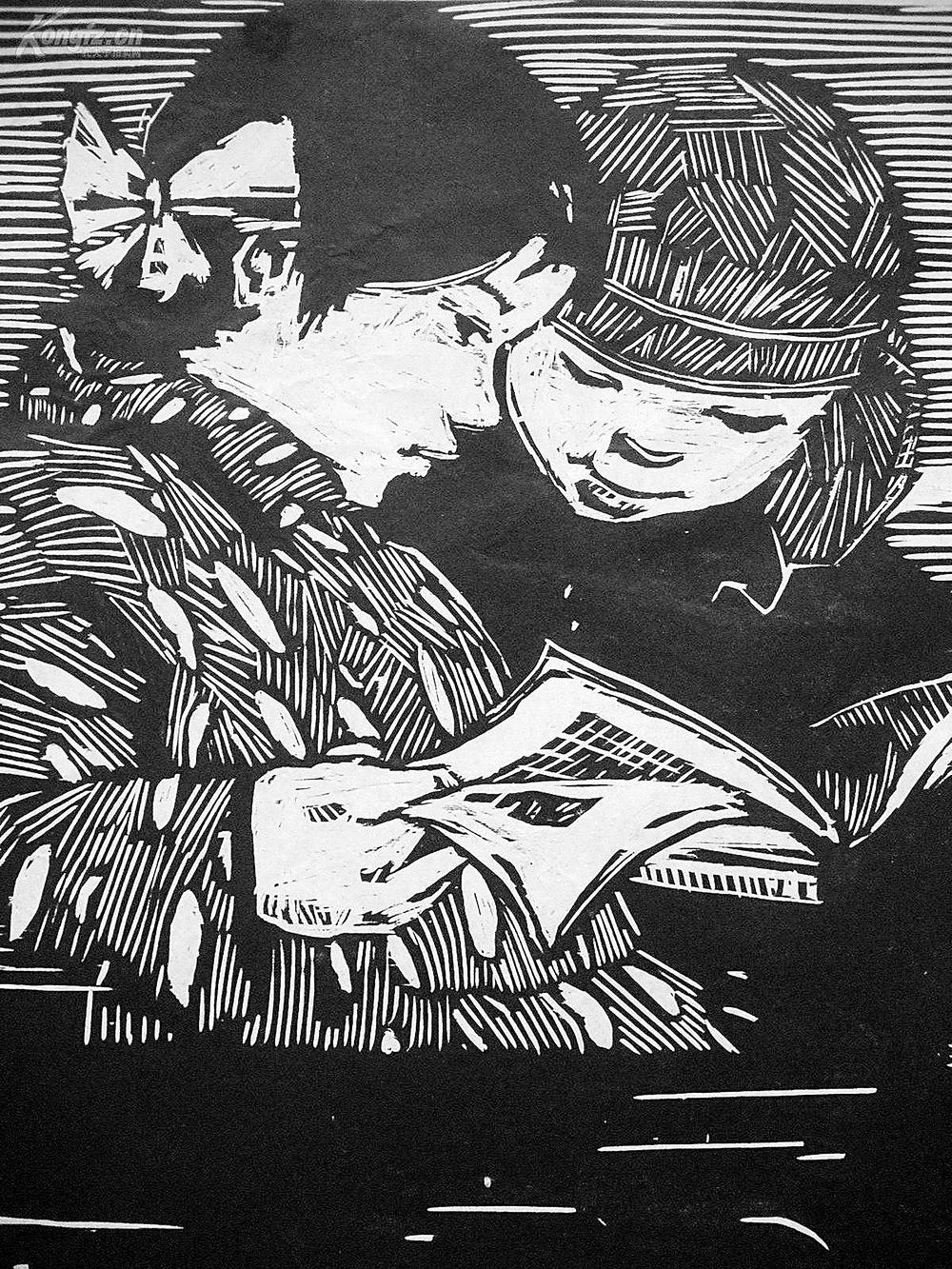

记忆里,读书最畅快的时光是在初中。那时,姐姐痴迷金庸与琼瑶的小说,还有母亲订阅的《译林》、父亲订阅的《地理知识》杂志(该杂志现为《中国国家地理》)。那时的阅读,总是轻易就能沉浸其中,也轻易就能上瘾,且格外享受这种上瘾的感觉。

初二暑假,读《译林》上的《十个小印第安人》,被情节吓得不敢独自洗澡,却又抵不住文字的诱惑,索性把书带进了浴室,除了必须的“杂事”,书是片刻不想离手。

那样矛盾的情景与心绪,至今仍会不时浮入脑海,涌上心头。真怀念当时那种全然投入的感觉——而那时,是从不用书签的。

日子一天天向前,人却仿佛在一天天后退。印象中自那以后,读书就总觉得有些吃力,也开始用起了书签。特意买过一些,也很期待朋友送我礼物时,能送我书签,当如愿收到,也是满心欢喜。

我退休后有大把自由支配的时间,决意认真读书,如若不能沉下心来,实在是辜负了自己,也辜负了这大好时光。起初专注度仍是不够,受一位朋友影响,我开始做读书笔记:面对专业学术类书籍,多侧重梳理逻辑脉络、记录关键内容,并进行概括总结;而读文艺类书籍时,便在电子笔记里摘录心动的字句,或在日记里写下当下涌现的感想——正如此时,读了《大河源》没两页,便赶紧记录自己突然冒出的想法,那些想法往往会一倏而过。

两类书籍的阅读,就其价值与意义而言本无高低之分,只是与它们对话的方式不同。渐渐地,有了真正读书的感觉。慢慢地,也不再需要书签了,并且恍然发觉,曾经依赖书签,或许是潜意识里在抗拒深度投入:不愿回溯,是怕重新陷入思考的沉潜感;而害怕读书上瘾,更藏着复杂的心理症结。

查阅资料后了解到,从心理角度来看,这种“害怕”源于成年后对“失控感”的防御——孩童时的阅读上瘾是全然的自我交付,无须顾忌现实责任;但成年后,“上瘾”意味着可能模糊现实与阅读的边界,担心因过度沉浸而耽误日常事务、疏忽应尽的角色责任。更深处,或许是对“纯粹快乐”的隐秘愧疚:当社会规训将“有用”奉为圭臬,纯粹因热爱而投入的快乐,反而让人不安,仿佛这是对“正经事”的背叛。

现在读书,几乎每次都能准确翻到上次读到的页码。即便偶尔记不清,往前倒回去读几页,重新找回关书前那段文字,以及当时的心境与感悟,反倒成了一种特有的乐趣。

这固然是读书形式上的一点变化,更大的收获,在于与阅读建立了更纯粹的关系。慢读不是速度的放缓,而是注意力的自主掌控:在反复回溯中,思考不再是被动接收的溪流,而成为能回旋、能沉淀的湖泊。那些新的发现,是认知与体验的碰撞;感受的沉淀,是情感与理性的和解;收获得以累积,并非量的叠加,而是对自我与世界认知的逐渐清晰。快乐随之延展,也不再是瞬时的愉悦,而成为一种与自我相处的笃定——这种笃定,恰是阅读最珍贵的馈赠。

读《大河源》的慢,或许正是对这份“阅读障碍”的温柔和解。不再急着追赶,也不再怕沉溺“失控”,只是一页页、一段段地与文字相认。而“无签之读”的妙处正在于:合上书时不必刻意“标记”页码,再翻开,眼睛随意落在某行字上,顺着往下或往上读,便会撞上前日的记忆——那是与自己重逢的暗号。

原来所谓障碍,不过是成年后给心筑的墙。而此刻,在回溯与停留间,墙缝里竟钻出了光。这大概就是时间赠予的礼物:终于能像当年那个带书进浴室的少女,纯粹地与喜欢的文字待在一起。